أنيس فوزي قاسم

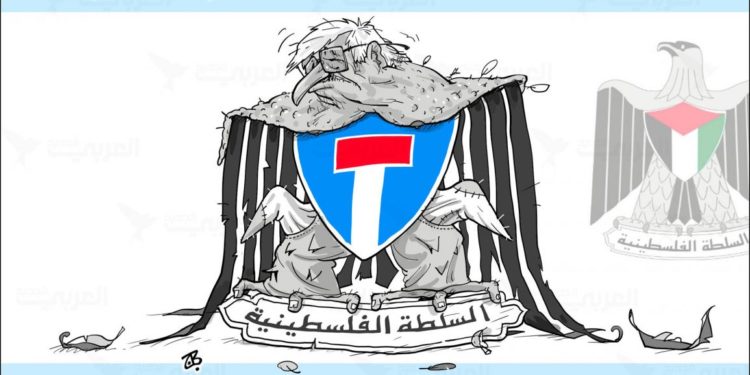

تكتب الشاعرة المغربية، عائشة بلحاج، في مقالها “عودة الترامبية وبلاغة حذاء منتظر الزيدي” (“العربي الجديد”، 10/1/2025): “والناس في هذا الزمان لا تعوزهم أسباب الكآبة”، صدقاً وأمانةً، في ظلّ محرقة غزّة، المستمرّة منذ 15 شهراً لم يبق هناك متّسع أكثر للكآبة والحزن والقهر، ولم يبقَ للفلسطيني إلا أن يشاهد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وهي تحرق بيوت الفلسطينيين في المخيّمات في جنين وطولكرم وحوّارة، وتقتل الشباب من طريق القنص، ولا تلحظ هذه الأجهزة، عناصر وضبّاطاً وقيادة، أن ما تقوم به من أفعال هو (باختصار) عيب، ولا نقول أكثر اعتصاماً بحرمة الدم، وحفاظاً على شعرة معاوية إن ظلّ لها قيمة. إن إشهار السلاح ضدّ الشعب الفلسطيني في المخيمات، وتسليم المقاومين لأجهزة الجيش “الأكثر إجراماً في العالم” (وهذا توصيف العضو الأسترالي في اللجنه الأممية لتقصّي الحقائق في الأراضي الفلسطينيه المحتلّة) عمل مدان، وقذر، وينطوي على سلوك مشبوه، لا يبرّر. فما هذه السلطة التي تتجرّأ على الدم الفلسطيني، وتنتهك حرمة مخيّمات اللاجئين التي هي المخزن الاستراتيجي لوقود المقاومة ولشحنات التحدّي التي تبهر العالم. وما سيرد أدناه، قد قيل في مناسبات عديدة، ولكن ما يجري من اقتحام لمخيّمات الضفّة الغربية قد يجعل من التكرار فضيلة.

يمكن اختصار اتفاقيتي أوسلو، الأولى والثانية، في سطر واحد: على القيادة والثورة الفلسطينية أن تتحوّل “حراسة سلطة الاحتلال”

لا يزال بعض المثقّفين والصحافيين الفلسطينيين ينظرون إلى السلطة الفلسطينية أنها “وطنية”، ويجب التعامل معها على هذا الأساس. وقد وجد هؤلاء مظاهر تدعم موقفهم، منها أن السلطة أُنشئت بقرار وطني صادر عن المجلس المركزي، الذي يتصرّف بالنيابة عن المجلس الوطني الفلسطيني. اجتمع المجلس المركزي في 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول 1993، وقرّر الموافقة على اتفاقية أوسلو الأولى (غزّة – أريحا) وعلى تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، وتفويضه بتسمية أعضائها، على أن تكون مسؤولة أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير. وبالفعل سمّى عرفات 19 عضواً يشكّلون السلطة الوليدة باسم “السلطة الوطنية الفلسطينية”، ونشرت هذه السلطة بيانها السياسي من تونس بتاريخ 28 مايو/ أيار 1994، تحت عنوان “طبيعة وتعريف السلطة: صلاحياتها وأسلوب العمل”، وقد تضمّن 20 بنداً. ما صدر من المجلس المركزي كان ذرّاً للرماد في العيون، ونشر الوهم أن السلطة الجديدة هي من صنع القيادة، التي تتمتّع بالصلاحيات التي تمكّنها من إصدار بيان وخطّة سياسية تمكّنها من الوصول إلى دولة، كما روّجت للرأي العام. ولكن الوقائع في ظلّ اتفاقية أوسلو، تظهر أنه لم يبقَ من العشرين بنداً بندٌ ذو قيمة، وأن طبيعة وصلاحيات السلطة تغيّرت جذرياً، ذلك أنها أصبحت “سلطة بلا سلطة”، كما كان يُؤكّد صائب عريقات، بل إن محمود عبّاس يعترف صراحةً بأنه “سلطة تحت بساطير الاحتلال”، وأنه لا يستطيع أن يصل إلى مكتبه أو يغادر رام الله أو يعود إليها إلا بموافقة الاحتلال. طبعاً محمود عبّاس “يكتشف” ذلك لأن من الواضح أنه لم يقرأ اتفاقية أوسلو، التي كان مهندسها الأول قبل التوقيع عليها، إذ لو قرأها لأدرك بدايةً أنه ليس سوى “ضابط شرطة” في خدمة الاحتلال، بل هو مقاول من الباطن لحراسة الاحتلال، حتى إن الاسم الذي صاغه المجلس المركزي بأن يكون “السلطة الوطنية الفلسطينية” رفضه شمعون بيريز، وأصرّ على حذف كلمة “الوطنية”، ورضخ ياسر عرفات لطلب بيريز. إن اتفاقيتي أوسلو، الأولى والثانية، الممتدّتين في مئات الصفحات، بما فيها الملاحق والجداول والمحاضر، يمكن اختصارها في سطر واحد: على القيادة والثورة الفلسطينية أن تتحوّل “حراسة سلطة الاحتلال”. ولم يرد في تلك الاتفاقيات ذكر أو الإشارة (مُجرَّد الإشارة) إلى حقّ وطني واحد. فلا اعتراف بـ”الدولة” أو اعتراف بحقّ تقرير المصير، ولا تعهّد بإنهاء الاحتلال، حتى لم يرد اعتراف إسرائيلي بأن الأراضي الفلسطينية “أراضٍ محتلّة”. وباختصار شديد، إن السلطة الفلسطينية هي من تصميم وصناعة وصياغة سلطة الاحتلال، وبدئ بتصميمها منذ مفاوضات مشروع الحكم الذاتي، الذي كانت تجري المفاوضات بشأنه أيّام مفاوضات كامب ديفيد، وصيغت في مقاس “الإدارة المدنية”، التي خلقها الحاكم العسكري، وكان هو مصدر صلاحياتها. وهكذا صُنِعت إسرائيلياً في برنامج خصخصة الاحتلال.

ويجب ألا يكون ذلك مستغرباً، فالقيادة الإسرائيلية قامت بتجربة “خصخصة الاحتلال” مع قوات أنطوان لحد، التي هربت مع قائدها إلى إسرائيل، وقامت إسرائيل بتدريب وتمويل وتسليح هذه القوات لحمايتها في جنوب لبنان من هجمات المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. ونجحت التجربة. وحين بدأت مفاوضات أوسلو، كرّر الإسرائيليون “خصخصة الاحتلال” مع القيادة الفلسطينية، ولذلك ركّزت أوسلو على الجوانب الأمنية دون غيرها. وتحوّلت قوات الثورة الفلسطينية إلى قوات أنطوان لحد، وتحوّل ياسر عرفات، ومن بعده محمود عبّاس إلى “أنطوان لحد فلسطين”. صحيح أنه رسمياً “رئيس دولة فلسطين”، إلا أنه في داخل فلسطين ليس إلا أنطوان لحد، ويقوم بمهماته ذاتها، وهي حراسة الاحتلال. طبعاً هناك فارق مهمّ هو أن إسرائيل كانت مسؤولةً عن تدريب قوات لحد وتمويلها، أمّا الآن فإن الولايات المتحدة هي التي تتولّى تدريب (الجنرال دايتون) قوات الحراسة الفلسطينية وتمويلهم (المعونة الأميركية – الأوروبية).

تظهر الوقائع أن طبيعة السلطة الفلسطينية وصلاحياتها في ظل اتفاق أوسلو تغيّرت جذرياً، وأصبحت “سلطة بلا سلطة”

وفلسفة الخصخصة تقوم على توفير الدم الإسرائيلي وحماية الجندي الإسرائيلي والمستوطن الإسرائيلي من المقاومة بحيث تقوم لجان حراسة خاصة غير إسرائيلية بهذه المهمة. فلماذا يسفك الدم الإسرائيلي في مخيم جنين، إذا كان بالإمكان سفك الدم الفلسطيني؟ هذه الخصخصة هي التي تطلق عليها اتفاقيات أوسلو “التنسيق الأمني”، وبالممارسة تبيّن أن “التنسيق” غير كافٍ، فلا بدّ من الارتقاء به إلى مرتبة القداسة، فأصبح التنسيق الأمني “المقدّس”، ثمّ نتعلّم من التجربة في مخيم جنين وحوّارة وطولكرم أن “التنسيق” تطوّر وأصبحت قوات الأمن الفلسطينية نفسها تقتحم وتقنص وتحرق وتدمّر مباشرة، كما تقوم بإغلاق قناة الجزيرة للتعتيم على الأفعال المشينة (كما يفعل الاحتلال). وهكذا أصبح مشروع الخصخصة مربحاً لإسرائيل، ذلك أن السلطة الفلسطينية تجنّد نحو 85 ألف عنصر في 12 جهازاً أمنياً، ويخصّص لها أكثر من ثلث ميزانية السلطه لحماية الاحتلال والتمويل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وبعد ذلك كلّه، يجب ألا نستغرب ما تقوم به أجهزة الأمن الفلسطينيه في ظلّ سياسة خصخصة الاحتلال و”التنسيق” معه. الأغرب على نحو مطلق أن تتحدّث الفصائل عن تشكيل جبهة وطنية ووحدة الصفّ مع سلطة، هي أبعد ما تكون عن وحدة صف أو وحدة هدف. إن هدف السلطة هو حماية الاحتلال، ولا شيء غيره. لقد تحوّل شباب فلسطين في ظلّ السلطة إلى “مرتزقة” مأجورين لحماية الاحتلال، وتوفير دم المستوطنين. فهذا في نظر السلطة لم يعد عيباً، لأن “وسام الرئاسة” ما زال ظاهراً على جاكيتة الرئيس، ويجتمعون مع الرئيس، ويُخصَّص للرئيس مقعد وعلم.