شريف مراد

في السنوات الأولى للثورات، عمّ تفاؤل عارم غالبية المثقفين العرب إن صحّت التسمية، من المحيط إلى الخليج، وبشتّى ضروبهم الفكرية والثقافية، وكان منبع هذا التفاؤل مستندا على الشعارات التي رُفعت في شوارع المدن العربية، مثل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وهي شعارات بدت -في مجملها- وقت قيام الثورات محل توافق كونيّ، تعبر في جوهرها عن مُتفَقٍ يجمع شعارات العالم الحديث ذاته بكل ما فيه من أيديولوجيات متنوعة ومتصارعة فيما بينها، وكان لسان حال النخب العربية المؤيدة بكل ثقة: مَنْ في العالم الحديث اليوم يستطيع أن يتنكّر لمطالب مثل الحريات الفردية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة ودولة القانون والدستور؟!

كان هذا كله قبل أن يستيقظ الجميع على كابوس “الثورات المضادة” والمجازر الدموية التي عصفت بـ “الربيع الديمقراطي الليبرالي” الذي بشّر به كثيرٌ من المثقفين المؤيدين للربيع العربي.

وعلى تنوّعها، اتفقت التأويلات والتفسيرات لحدث مثل ثورات الربيع العربي على سردية أساسية، وهي سردية استئناف دخول المجتمعات العربية في الحداثة، أي استكمال تشكّلها كاجتماع سياسي حديث ومعاصر، أو في صيغة أخرى أن الثورات هي رد الفعل الجماهيري على أزمة الحداثة العربية كونها سلطوية وعسكرية، أو في اكتسابها لملامح غير حداثية كالطائفية والقبلية، لكن التأويلات نفسها اختلفت في المقابل حول مشروع الثورات، حيث ذهب المثقف والفيلسوف التنويري هاشم صالح في كتابه “الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ” إلى أن تلك الثورات هي في عمقها أشبه بالثورات العلمانية الحديثة التي شهدتها أوروبا وأميركا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، واضعا شباب الثورات كقوى علمانية حداثية في مواجهة قوى الرجعية التي تشمل الحركات الإسلامية الإخوانية والسلفية، بالتوازي مع مواجهة أنظمة الحكم العسكرية مثل النظام المصري والسوري الطائفي-العسكري والليبي القبلي المتدثر بخطاب عن الاشتراكية والقومية العربية، وأخيرا ممالك الخليج الدينية القبلية، وعليه يكون مشروع الثورات العربية عند هاشم صالح هو العمل على خلق مجتمع علماني عقلاني ودول وأنظمة علمانية تُنحي الشريعة الإسلامية والمرجعية الدينية عن المجال العام بشكل كامل، كطريق رئيس تجاه الحداثة والعالم الحديث، في المقابل لم يتحدث هاشم صالح كثيرا عن آليات التمثيل السياسي والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والفصل بين السلطات ومبادئ الديمقراطية الأساسية.

ومن خلفية معرفية وتحليلية مختلفة أتت أطروحات متشابهة لكلٍّ من المثقّفَيْن البارزَيْن الدكتور برهان غليون وعزمي بشارة، حيث نظر كلٌّ منهما إلى الثورات العربية على أنها خير دليل على أن المجتمعات العربية بكل موروثها الثقافي والديني والتاريخي لا يقل تطلعها إلى التحرر والانعتاق عن تطلع غيرها من الشعوب، وقابلية الثقافة العربية والإسلامية على الاندماج الصحي والخلّاق في العالم الحديث دون الحاجة إلى إحداث قطيعة مع التراث، ملخّصين المشكلة العربية من وجهة نظرهم في الأنظمة السياسية وبنية الدول العربية نفسها.

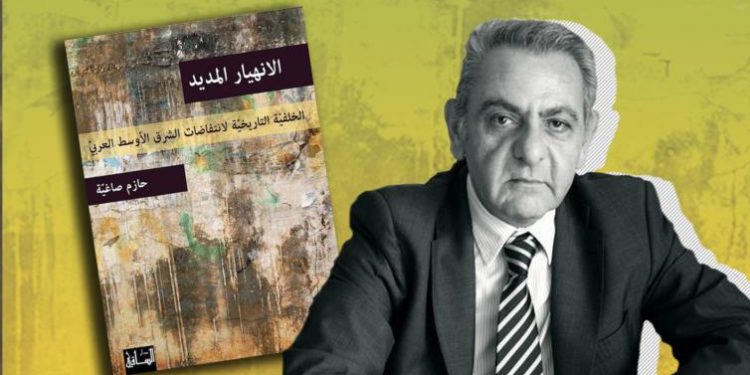

كان كلٌّ من برهان غليون وعزمي بشارة يضعون أطروحاتهم كرد علمي على الأطروحات الاستشراقية والتنويرية الكلاسيكية التي سادت خاصة منذ هزيمة القومية العربية في حرب يونيو/حزيران 67 حتى وصلت بعد الموجة الديمقراطية الثالثة في شرق أوروبا بنهاية الحرب الباردة أوائل التسعينيات إلى ما يشبه حتمية ثقافية تخص العالم العربي الإسلامي فقط، حيث ترى تلك الأطروحات أن المجتمعات العربية تحمل بداخلها ما يعوق اندماجها في بيئة تعددية وديمقراطية وقانونية عادلة، بالتالي يصير الاستبداد الذي تعاني منه تلك المجتمعات -حسب تلك الرؤية- نتاجا طبيعيا لمكونات ثقافتها وتاريخها: متمثّلة في الدين الإسلامي وعلاقات القرابة والطائفة والقبيلة فضلا عن عدائها لقيم التنوير والحداثة، بينما حاجج برهان غليون في كتابه “المحنة العربية: الدولة ضد الأمة” أن سبب المحنة العربية هو الدولة نفسها، وليس المجتمع، وأن الدولة وأجهزتها هي التي أجهضت الانتقال التاريخي نحو الحداثة، حين وقفت كقاطع طريق في المنعطفات التاريخية المهمة، فلا هي تركت للمجتمع العربي تشكيلاته الاجتماعية الأهلية التقليدية، ولا هي تسمح له في المقابل بالتحول لمجتمع حديث وطني متفاهم يحكمه القانون والدستور. تحدّثت كل هذه الأطروحات وغيرها، كأطروحة الماركسي جلبير الأشقر في كتابه “الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية” -وإن كان جلبير أكثر حذرا وأقل تفاؤلا- بنبرة واثقة عن المستقبل، حتى إن كلًّا منهم تقريبا اعتبر الثورات انتصارا لأطروحته ولأفكاره على تنوعها، ووسط هذه الأجواء من الاحتفالية بالثورات والشعوب، انهمك الكاتب والمفكر اللبناني حازم صاغية في تأليف كتابه “الانهيار المديد.. الخلفية التاريخية لانتفاضات المشرق العربي”، وقد مثل الكتاب حين صدوره صدمة أثارت الجدل حوله، ومنبع الصدمة هنا لم يكن في مضمون ما طرحه حازم صاغية فحسب، بل في توقيت صدور الكتاب أيضا، فحازم صاغية شرع في تأليف الكتاب في العام الأول للثورات العربية في 2011 إلى حين صدوره بدايات عام 2013، فبينما كان السائد هو التفاؤل والإحساس بالانتصار، كان صاغية في كتابه لا يحذر من هزيمة الثورات فحسب، بل يبشر بانهيار مديد للمشرق العربي.

حازم صاغية يتميز بنفاذه إلى أعقد الأفكار بلغة سهلة وحاسمة في الآن ذاته، كما أن كُتبه دائما ما تثير الجدل، كما في “العرب بين الحجر والذرة”، و”وداع العروبة”، و”وقوميو المشرق”، وهي على امتدادها تعبير عن رحلة صاغية السياسية والفكرية الثرية والمتقلبة، والتي يصفها بأنها في صورة منها انعكاس لمنطقة لم تعرف الاستقرار إلا نادرا، بدأ حازم صاغية حياته ماركسيا راديكاليا كالكثير من أبناء جيله الغاضبين من العالم، وهو اليوم ليبرالي ذو “عقلانية باردة” يرى العالم ممتلئ بالأشياء الواعدة، التي ينبغي لعالمه العربي العمل على الاستفادة منها والاندماج في العالم الحديث والتفاعل الإيجابي مع قواه وقيمه وأفكاره، ومن موقعه الأخير هذا كتب صاغية كتابه الأخير “الانهيار المديد للمشرق العربي” المتشائم بصورة مفاجئة وقت صدوره، فما الذي حمل حازم صاغية منفردا على هذا التشاؤم القاسي تجاه المستقبل غير البعيد الذي ينتظر المشرق العربي؟

المقولة الرئيسية للكتاب.. سياسة العداء للسياسة

يبدأ حازم صاغية في التنقيب التاريخي منذ بداية التشكّل الحديث للمشرق العربي، متتبعا على امتداد زماني ومكاني واسع السؤال التاريخي الأكثر راهنية وحضورا، كيف آلت أمور الدولة والاجتماع في المشرق العربي إلى ما آلت إليه؟ في المقدمة الموسعة للكتاب وفصوله الأولى، يرى الكاتب أن مجتمعات المشرق العربي دخلت إلى السياسة الحديثة من باب ضيق وحيد وهو الصراع مع الآخر الغربي الاستعماري الحداثي، “فأبناء المنطقة هم “ضد” الاستعمار ولاحقا الإمبريالية، ثم أميركا بالتخصيص، إلا أنهم ليسوا على بيّنة مما هم عليه بالضبط كأوطان وجماعات وعلى ماذا تتركّز هويتهم الوطنية، أي ماهية شروط اجتماعهم السياسي.

حمل هذا التاريخ المُحمَّل بقدر كبير من التساؤلات والخيارات والتجارب قدرا كبيرا من الحيرة في عالم حديث، خياراته جديدة عليهم وغير مُجرَّبة، إلا أنها “مرفوضة” منهم بالقدر ذاته”، وترتب على هذا قلة اهتمام ملحوظ بالسياسة الحديثة في الثقافة السياسية العربية الحديثة، السياسة بوصفها تشتمل على عمليات كالإصلاح الدستوري القانوني والفقهي والحقوقي وبما هي أيضا تطوير لبرامج الاقتصاد والتعليم والصحة، وقبل كل ذلك السياسة كمساحة الفعل النضالي الأساسي من أجل الحرية.

يُرجع صاغية تفسير ذلك إلى أن المركزية التي اكتسبها الصراع مع الآخر، والآخر هنا هو الحداثة تحديدا -كما قرر صاغية- أوقعت المجتمعات العربية في إشكالين، أولهما انتصار ما هو خارج الحدود على ما هو داخل الحدود في تشكيل المجال السياسي مما ساعد الأنظمة على بناء شرعيتها على الموقف من الخارج أو العدو -في مخيلة الشعوب- بغض النظر عن الأوضاع الداخلية، فالمهم هو مقاومة الاستعمار وممانعة التطبيع ومحاربة الإمبريالية، مما كان له إسهام أساسي في خلق حالة التخلص من السياسة بوصفها تسييرا لأحوال الناس ومعاشهم وقبل كل ذلك حقوقهم وحريتهم، وبناء أسس صحية وسليمة للمواطنة.

أما الإشكالية الثانية -في نظر صاغية- فكانت تشكيل الهوية السياسية للمشرق العربي كضدٍّ لكل ما هو حديث وغربي مما حرم المجتمعات العربية من التعاطي الايجابي مع كل ما من شأنه أن يساعدها في تطوير موقف أصيل من الشرعية السياسية وإعادة هندسة مجتمعاتها ضمن حدود سياسية عمومية مدنية فضلا عن تطوير موقف تجاه الفرد وحقوقه وحريته أمام السلطة، وهي القضايا التي قطع فيها الغرب أشواطا سياسية وحقوقية معتبرة.

كان لهذه “النزعة الضدية العالمثالثية” -كما سماها الكاتب- أن تعيد إنتاج العديد من المكونات الثقافية والحياتية العربية داخل إطارها، بشكل سمح لقيام أنظمة شعبوية شمولية تقوم أساسا على تسييس تلك المكونات الثقافية واستثمارها في بناء هوية سياسية وشرعية أخلاقية بشكل يعارض تطور تلك المجتمعات لواقع أفضل، ومثال على ذلك أن صورة الإسلام التي اعتمدتها النخب الدينية والحركات السياسية الإسلامية الجماهيرية توقفت دائما عند الإسلام الأول. فالسيرة النبوية وعهد الفتوحات عند الخلفاء الراشدين وأول دولة الأمويين تحتل في رسم صورة الإسلام الحديث عند الإسلاميين، وقبلهم القوميون والبعثيون، أضعاف ما تحتله جوانب التاريخ الإسلامي على امتداده الزماني والمكاني الواسع بما شهده من جوانب اجتماعية واقتصادية وثقافية، كالحركات العلمية وحركات الترجمة والتثاقف مع الحضارات والثقافات الأخرى.

بل إن المفارقة هنا -بحسب الكاتب- أن الاهتمام بالصورة التاريخية الواسعة لفعل الإسلام في التاريخ صدر عن دوائر أخرى كالدوائر الأكاديمية الاستشراقية التي يندر الوجود العربي والإسلامي فيها إن لم يكن يعاديها من الأساس، والأمر نفسه ينطبق على الإسلام التجاري وتاريخ الأسواق الإسلامية وعلاقتها بالاقتصاد الحديث، فتم تهميش كل تلك المكونات التاريخية الواسعة لصالح إسلام قبلي وحربي كثير الضجيج وغير جدلي ممّل في شعارات سياسية عن استعادة المجد الضائع وفتح الأندلس والحديث عن إمبراطورية تصل حدودها للصين كرد على التفوق الاستعماري الغربي، دون الحديث عن كيفية إدارة دول المسلمين الفعلية وحل أزماتها الهيكلية.

ساعدت هذه النظرة الضيقة إلى الذات على هندسة “الآخر” -كما يصفه صاغية- بوصفه انعكاسا لها، أي بوصفه جوهرا ثابتا وغير تاريخي لا يتزحزح عن هويته الصليبية الثابتة والفقيرة، الأمر الذي ظهر كأوضح ما يكون في الخطابات القومية والإسلامية واليسار-إسلامية العربية والتي كانت الأساس الأيديولوجي للناصرية والبعثية للهيمنة قبل أن تكون كذلك لتيارات الإسلام السياسي، وعليه وقعت المجتمعات العربية ضحية مفارقة كانت السبب الأساسي في محنتها التاريخية، ففي الوقت الذي رفضت فيه الجماهير في المشرق العربي تحت ضغط تلك النزعة الضدية نموذج الدولة القومية الحديثة باعتبارها رمزا للتجزئة والاستعمار وهيمنة الغرب الصليبي المسيحي، كانت في الوقت ذاته تيارات النزعة الضدية بمختلف توجهاتها متحمسة جدا في الاستفادة من تلك الأدوات التي تقدمها الحداثة خاصة حين تمسك بالسلطة، يوضح صاغية تلك النقطة قائلا: “ففي حين بلغ رفض عرب الشرق الأوسط أبعد مدى للدولة الحديثة، كانوا في الوقت نفسه يراكمون تقنيات الدولة نفسها في الضبط والأمن والبيروقراطية والمراقبة والتجنيد والهيمنة الثقافية والسيادة، من دون أن يطوروا موقفا من الشرعية السياسية والبُنية القانونية والدستورية التي تعقلن هذه التقنيات وتجعلها ديمقراطية وتمثيلية لهم ولمصالحهم أو أقل قسوة وعنفا في أسوأ الظروف”.

أنتجت السردية التاريخية التي طرحها صاغية حول التاريخ الحديث للمشرق العربي المقولة الرئيسية للكتاب، وهي تلك النزعة الضدية الثقافية، حيث يظهر فارق مهم بين طرح حازم صاغية وطرح غيره، فبينما يُلقي برهان غليون -في سردية تاريخية مختلفة- غالبية اللوم على الأنظمة السياسية وأجهزة الدولة نفسها، يركز صاغية أساس الإشكال التاريخي للمشرق في الثقافة السياسية والشعبوية داخل المجتمعات التي صاحبت تشكّل المشرق الحديث نفسه، حيث ساهمت الأوضاع الدولية ونشوء عالم ما بعد الحرب العالمية الأولى حينها في خلق تلك الثقافة عند الفاعلين السياسيين كافة في المشرق العربي، يضع صاغية التيارات السياسية ذات النزعة السلطوية الكامنة وأجهزة الدولة كأحد منتجات الثقافة العربية الحديثة، وليس التراثية كما في أدبيات التنوير الكلاسيكية كطرح هاشم صالح وأدبيات كثير من المستشرقين، لكنها نتاج الفكر السياسي العربي الحديث تحديدا -بشقّيه النخبوي والشعبوي- الذي تشكّل في إطار الحداثة وفي مواجهتها على السواء.

الحرية والديمقراطية والانهيار المديد

تحت هذه المقولة الرئيسية التي كانت العقدة الأساسية في السردية التاريخية الطويلة التي اقترحها علينا حازم صاغية، يصل بنا إلى النقطة الأكثر جوهرية في مخاوفه بشأن مستقبل المشرق العربي، حين يفصل صاغية بشكل صارم بين الحرية والديمقراطية، “فالحرية والكرامة مفاهيم طبيعية أو أقرب ما تكون إلى الطبيعة والغريزة الإنسانية السويَّة، وبسبب هذا تشِيع عند استعادتها صورة العصفور والقفص، كما تستخدم على نحو موسع رمزية السجن والسجان.. لكن الديمقراطية مفهوم مؤسسي وسياسي وأيديولوجي لا يختبر إرادة المجتمع، ولكن قدراته وتراكيبه وثقافته ونسيجه الاجتماعي ومدى أهليته لمهمة تاريخية كهذه، فالحكم هنا ليس البسالة والشجاعة في وجه الآلة الأمنية، بل في مدى وجود الطبقة الوسطى والعلاقة بين المدن والريف وحال النخب والتعليم والثقافة ناهيك باتساع رقعة التسامح في المجتمع أو ضمورها”.

فالديمقراطية تكمن في قابلية المجتمع لإنتاج عقد اجتماعي بين مكوناته المختلفة من طوائف وقوى اجتماعية وسياسية وأبنية مؤسسية مختلفة. فإذا كانت الصورة المجازية عن الحرية صورة السجين أو الأسير الذي يحطم قيوده، فإن الصورة المجازية عن الديمقراطية تكون ببناء الأحرار لمؤسسات سياسية وأمنية وثقافية وصحية وغيرها من مؤسسات عامة يتشاركون في إداراتها، ويتشاركون أيضا في الانصياع لها.

يقرر صاغية أن الديمقراطية تعمل أحيانا -بطبيعة الحال- على الحد من الحرية عن طريق مأسستها لتُلغي الحريات المطلقة والفوضوية حين تغدو قيدا على حريات أخرى، فالحرية خارج الديمقراطية تتيح لصاحبها مثلا نشر القيم العرقية أو الطائفية، أو تحطيم الخصوم الأيديولوجيين أو الطائفيين أو حتى الطبقيين، فيما الديمقراطية الليبرالية بالتعريف، قائمةً لتحُول دون ذلك. هنا تحديدا يُفصح حازم صاغية عن سبب الانهيار المديد الذي ينتظر المشرق العربي، ويقول: “يجب كي نفلت من هذا المصير الكابوسي ألا تقتصر الثورات العربية على طلب الحرية فحسب، بل إنها تحتاج لوصولها إلى بر الأمان أن تعيد خلق وإنتاج الوطنية نفسها، في مضمونها وأشكالها، بعدما تفككت الوطنية الضدية العالمثالثية التي حكمت المشرق منذ نهاية السلطنة العثمانية، مع انحطاط الأنظمة التي حكمت على أساسها، حتى أخذت تعمل لتغطي هذا الفشل على هلهلة النسيج الاجتماعي لبلدانها، وأعادت إنتاج انقسامات عصبية وطائفية وأقلوية سابقة عليها، فضلا عن مخاوف الأقليات والطوائف والقطاعات الواسعة من سكان الريف، القبائل والعائلات، من التضخم التقني السلطوي لدولة لا يرون أنفسهم ممثلين داخلها”.

ساهمت تلك التراكمات التاريخية (النزعة الضدية المعادية أو المرتابة في أقل تقدير من كل ما هو غربي وحديث – التحديث التقني المفرط دون تطوير مواقف حقوقية وثقافية من آليات الشرعية السياسية الحديثة التي من شأنها عقلنة هذا التحديث التقني – هندسة الغرب بوصفه مؤامرة مستمرة على الذات الإسلامية والعربية) في عرقلة وجود مجتمعات ودول متصالحة مع نفسها، كما عزز مخاوف أبناء الأقليات والطوائف وحتى التنظيمات الأيديولوجية وزوَّدهم بروح حربية وتكتيكات مافياوية للدفاع عن وجودهم وفعاليتهم، مما نشر حالة من التوجس والحرب الأهلية المكتومة بين القوى الفاعلة -الحداثية والتقليدية على السواء- داخل المجتمعات، وضاعف من حدة الانقسام ظهور الدولة كوسيلة للهيمنة والبطش في أيدي من يحصل عليها، وليست مجموعة مؤسسات عمومية لتسيير الحياة المشتركة.

وعليه، يخلص صاغية إلى أن إعادة خلق وطنيات المشرق العربي هو طوق النجاة من حالة الانهيار المديد التي قد ينجرف إليها، إذا اكتفى ثواره ومناضلوه بطلب الحرية فقط من دون صياغة عقد اجتماعي حقيقي، مما قد يفتح الباب أمام إما تكرار المشهد العراقي غداة تحطيم السلطة البعثية العراقية والدخول في حالة الحرب الأهلية المفتوحة، أو تعود الأنظمة القديمة بشكل أكثر قمعا وتظهر نفسها صدقا أو ادعاء كحائط صد وحيد ضد حالة التوحش وحرب الجميع ضد الجميع، أو بتعبير صاغية “حرية الجميع ضد الجميع”.

كان حازم صاغية يتساءل وهو في بداية العام 2013: “هل نلتقط الفرصة أم نبدّدها؟ هل تكون أكلاف الثورات بعد التدمير الذي أحدثه تحالف الأبنية السياسية والاجتماعية الموروثة والأنظمة الحداثية غير الشرعية أكبر من أن نحتمله؟ هل الانطلاق من تلك العتبة التاريخية بالغة الانخفاض ما زال ممكنا؟ أم أننا قد بدأنا في الانزلاق بالفعل نحو انهيارنا المديد؟”، ولك عزيزي القارئ مطلق الحرية في تخيّل الإجابة التي وصل إليها واقعنا بعد مرور تلك الأعوام القليلة على صدور الكتاب.

المصدر: الجزيرة نت