عبد الرحيم خليفة

ضجت، مؤخرًا، وسائل الاعلام المختلفة بفضائح فساد أركان سلطة دمشق ومزاعم مكافحته، وتوقيف بعض الشخصيات والحجز على أموالهم، على هذه الخلفية، في مسعى “تطهري “للنظام الذي قام واستمر على ركيزتي الفساد والاستبداد.

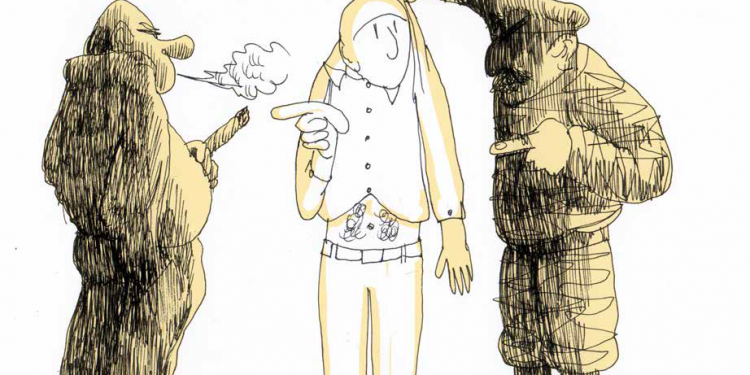

المتابعون للشأن السوري والعامة من الناس يعرفون ويتداولون قصص الفساد الذي عاشوا في ظله منذ وصول آل الأسد للسلطة، لدرجة لا تجعلهم يصدقون أي حديث عن مكافحته، وهو الذي أصبح جزءً من حياتهم اليومية، طال مختلف البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى العلمية والقانونية والأدبية والفنية والرياضية، واستشرى كنهج متعمد لسلطة نشرت الفساد وأغرقت المجتمع به تسهيلًا للسيطرة عليه وربطه بها، ليصبح منظومة كاملة لها مؤسساتها وفلسفتها “الأخلاقية”.

لاشك أن نسب الفساد زادت في السنوات الأخيرة في ظل توحش النظام وانفلات عقاله من أي ضوابط قانونية أو أخلاقية أو روادع ظاهرية وشكلية تجميلية ، بعد أن أصبح (عن جدارة) عصابة لا يشبهها إلا قطاع الطرق أو قراصنة البحار في غابر الأزمان، وعليه، فقد حاز فساد النظام على ألقاب ونعوت وتوصيفات عديدة عكست طبيعته ورعايته للفساد من اعتباره نظامًا “مافيويًا”، ما قبل الثورة، إلى وصوله اليوم إلى نظام سمته العامة “التعفيش” تعجز كل علوم الاجتماع عن إيجاد التوصيف العلمي الدقيق لحالة فساده الذي جعله في العام 2018 يحتل المرتبة 178من أصل 180 على مستوى العالم في مؤشرات الفساد الدولية.

يغلب عند الحديث عن الفساد الجوانب المتعلقة بالنهب المنظم للمال العام، والتهرب الضريبي، واستغلال السلطة للثراء الفاحش وغير المشروع، وانتشار الرشوة، ونسب العمولات في الصفقات المشبوهة، وهي كلها جوانب مهمة وملحوظة قادت لفساد آخر اجتماعي، وأخلاقي، ظواهره باتت واضحة، نخرت جسد المجتمع السوري جراء انتشار الرذيلة والفاحشة، وارتفاع نسب الطلاق وحالات العنوسة، والعنف الأسري، والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، ومحاولات اللجوء بحثًا عن الأمان والاستقرار وغيرها من المؤشرات، مما يمكن رصده بسهولة، وملاحظته كنتيجة طبيعية لنظام استبدادي طغياني إجرامي، وفي هذا الصدد ليس أدق من تعبير عالم الاجتماع العربي ابن خلدون في مقولته الشهيرة(الظلم مؤذن بخراب العمران)، وهي النتيجة التي آلت إليها سياسات الفساد والصمت عنها، وربط قطاعات واسعة من المجتمع بها.

بدأ الفساد “خجولًا” في عهد الأسد/ الأب بعد اختطافه السلطة عام 1970، وتدرج مع تزايد قبضة السلطة على المجتمع، إلى أن تحول علنيًا، دون خجل، أو حياء، لتتحول الدولة ومواردها إلى شركة استثمارية يملكها ويديرها صاحبها “الأسد الصغير “متخفيًا خلف أسماء لأفراد من عائلته وأقربائه، خلفت كوارث من الفقر والجوع والعوز والحاجة لم يعرفها المجتمع السوري عبر تاريخه.

عدا عن “الحاجة” الماسة لادعاء “التطهرية” في حملة مكافحة الفساد الأخيرة، هناك ثمة ما هو أبعد من ذلك، يتعلق بتصفية حسابات بين حيتان السلطة وتابعيتها، التي أفرزتها سنوات المواجهة مع الشعب السوري الثائر على سلطة الفساد والاستبداد، إضافة للنتيجة المنطقية والطبيعية التي استولدت من هؤلاء من هو أشد فسادًا منهم وأكثر شراهة واستعدادًا لفعل أي شيء، فيزاحمهم ويزيحهم، في مسلسل لا تنتهي فصوله وحلقاته إلا باجتثاث النظام كاملًا بكافة أركانه ورموزه.

لقد كانت على الدوام سياسات النظام تربط الفساد بأفراد، تضحي بهم بين الحين والآخر عند الحاجة، لامتصاص الغضب الشعبي، وتخفيف الاحتقان في نفوس المتضررين منه، وهم الكثرة الغالبة، وتنفي عن نفسها صفة رعايته كمؤسسة في سلم المجتمع والدولة بشكل أفقي وعمودي، وكثيرًا ما ربطته بحالات عالمية تهربًا من تحمل مسؤولياتها القانونية عنه، ورعايتها له، وعلى الدوام، أيضًا، اقتصر حديثها عنه، بالجانب الإداري فقط دونًا عن الجوانب الأخرى.

قد لا تحظى قضايا الفساد مستقبلًا بالأهمية التي توليها الآن كل الأطراف لجرائم القتل والإبادة، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وقد لا تدخل هذه الملفات في بنود العدالة الانتقالية المرتقبة، بعد الانتهاء من حقبة آل الأسد، وطي صفحتهم من تاريخ سورية، إلا أننا نزعم أن هذه الجرائم لو فتحت ملفاتها كاملة ليست أقل سوءً وضررًا من جرائم القتل الممنهج والمنظم، وبنتائجها على المجتمع السوري ليست أقل كارثية. إنهما صنوان أحدهما يقود للآخر وكلاهما أفضى للحالة المُعاشة اليوم.

العديد من المنظمات الحقوقية اشتغلت على جوانب حقوق الإنسان المتعلقة بحق الحياة، والرأي الأخر، وحرية المعتقد والتفكير، وغيرهما من القضايا، لقد آن الأوان، ولو متأخرين، للعمل على الإحاطة بكامل ملفات الفساد بجوانبه المختلفة استعدادًا لمراحل قادمة عنوانها الحكم الصالح والرشيد، ولا ينفعنا القول الجريمة الكبرى تجب الأصغر منها. “فالاستبداد أصل لكل فساد” بحسب الكواكبي.

المصدر: اشراق