د. مخلص الصيادي

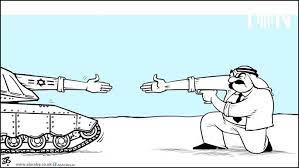

في موقع العربي الجديد كتب “محمد ديبو” مقالا بعنوان “تأسرل السلطوية العربي” ، عرض فيه حجم التغول الذي تمارسه السلطات العربية على المواطن وحقوقه، وحجم العنف والعدوانية التي تواجه به هذ السلطات التحركات الشعبية في أقاليمها، ليخلص إلى نتيجة مفادها أن هذه السلطات سبقت ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الحراك الشعبي الفلسطيني كثيرا، وأنه في سجون الاحتلال وكذلك في الشارع الفلسطيني لا يواجه الفلسطيني ما يواجهه المواطن العربي في بلدانه المختلفة حينما ينهض مطالبا بحقوقه الإنسانية وبحريته.

والحق أن المقارنة بين سلوك النظم العربي وسلوك سلطات الاحتلال لن يكون لصالح هذه النظم، فما يقوم به النظام العربي بشع إلى درجة غير متصورة: العدوانية في الشارع، والتعذيب والتصفية والاغتصاب في السجون، والتدمير والتخريب لمظاهر الحياة على امتداد مساحة الوطن جغرافيا وتاريخيا، وسرقة موارد الشعب وقوته، مما يصعب مشاهدة مثيل له في أي مكان في العالم.

وإذ يبنى المقال على المقارنة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي تُعتبر عربيا بل وعالميا النموذج للعدوانية والعنصرية والتجاوز على حقوق الانسان وقيمه، فإنه بذلك يجد القبول المباشر لدى المتلقي العربي. الذي صعقه جبروت هذه النظم وحقدها وحجم كراهيتها لشعوبها.

لكن مثل هذه المقارنات تحمل في طياتها خطورة خاصة إذ توطئ عقل ونفسية المتلقي العربي لقبول ” الكيان الصهيوني” باعتباره مثلا ـ ولو سيئا ـ يقاس عليه، أي أنه يجعل الكيان الصهيوني جزءا طبيعيا من أنظمة المنطقة، فينزع ولو باللاوعي عنه صفة أنه نظام اغتصابي، وأنه جزء من مشروع غربي لوئد فرص النهوض والوحدة العربية، وأن صراعنا معه ليس صراعا مع ” نظام ظالم مستبد محتل لجزء من الأرض العربية” ، وإنما صراع على الوجود نفسه، لذلك لا قياس عليه، ولا مقارنة معه، سواء كانت نتيجة هذه المقارنة لصالحه أم لصالح تلك النظم.

إن مجرد إدراجه في عملية المقارنة تحمل في طياتها معنى القبول به، أو التطبيع معه.

في مرحلة سابقة، قبل بدء سباق التطبيع مع هذا العدو كان جهد الطبقة المثقفة والإعلام الإسرائيلي والصهيوني ينحصر في تحقيق أو انجاز المشاركة مع أي عربي، في أي منتدى عام، أو حوار إذاعي أو تلفزيوني، حتى ولو كان موقف هذا “العربي” موقف الناقد، أو المهاجم، أو المدين للكيان وسياساته، إذ كان الوجود المشترك مع العربي بغض النظر عن طبيعته هو المقصود الأولي والمطلوب إسرائيليا للتطبيع.

وهذه المقارنة التي أجراها الكاتب مع النظام الصهيوني قد تفهم في هذا السياق.

ثم إنه في مقاله ولتوكيد صحة ما ذهب إليه في مقارنته يتحدث عن الغضب الشعبي من موقف التأييد والشكر الذي قدمته المقاومة الفلسطينية للنظام السوري والنظام الإيراني، على خلفية موقفهما من المقاومة الفلسطينية في معركة الأحد عشر يوما معركة الشيخ جراح وباب العمود والقدس وغزة، معركة “سيف القدس”، وهما فعلا بالسوريين قتلا وتدميرا أكثر مما فعل الإسرائيليون بالفلسطينيين في المعركة الأخيرة، وفي كل المعارك السابقة لها.

ولا شك بأن هذا الموقف للمقاومة الفلسطينية من النظام السوري وايران أحدث جرحا كبيرا في العقل والضمير الشعبي السوري والعربي، لكن نقد هذا الموقف شيء، والموقف من المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية شيء آخر. لايجوز الخلط بينهما.

ورغم ما في مقال “ديبو” من مقاربة صحيحة في الجزئيات بين الطرفين، فإن السياق الذي يوحي إليه هذه المقاربة، أو يمكن أن توحي إليه هو الخطر، والخطأ بعينه، ولعل العقدة المنهجية التي سهلت الولوج الى هذا ” الخطأ والخطر، اعتبار “قواعد الصراع ومظاهره” واحدة سواء كان صراعا داخليا” داخل الوطن وقواه” أو خارجيا، ضد “غاز أو محتل”.

هذه طريقة في التفكير والتحليل من شأنها أن تودي بصاحبها إلى حقول مزروعة بالألغام.

مهما كان عمق وضراوة وبشاعة الصراع الداخلي فليس من شأنه أن يجعلنا ” نتحسر” على العدو المحتل حتى ولو لم تحمل معاركه ضدنا هذه الضراوة والبشاعة.

ومهما كان الانقسام الداخلي عميقا إزاء جرائم النظام والقوى المستندة إليه، فإن هذا لا يسوغ ولا يسمح بأن نتحول إلى “عدو الوجود” لنقيم معه علاقة بدعوى أن الضرر الآتي منه أقل من الضرر المتحصل من النظام وأتباعه.

يجب الانتباه أن من مصلحة هذه الأنظمة التي نشير إليها ونتحدث عنها أن لا تكون هناك فوارق في قواعد الصراع داخل الوطن. ومع الخارج وأن تكون هذه القواعد واحدة، لأن من شأن ذلك أن يوفر لها فرصة إطلاق الأحكام بالخيانة والعمالة على المعارضين، ولتظهر نفسها وكأنها ممثلة كل القيم الإيجابية والبناءة من : الوطنية والقومية والدينية والمقاومة، وهي بحاجة لمثل هذه الأوصاف لتغطي حجم الجرائم المرعبة التي ترتكبها. (ألم تفعل ذلك في مسألة الإرهاب، رغم أنها النموذج الأوضح والأبشع للإرهاب).

ومن الخطر والخطأ أن تتمكن هذه الأنظمة من استجرار القوى الشعبية لهذا المربع، لأنها إن استجرت تكون قد قدمت لهذه النظم “الخدمة الكبرى”، وتكون هي قد خسرت معركتها بيدها.

دائما هناك قواعد وحدود للصراع تحكم العلاقات بين القوى المتصارعة داخل الوطن، وأخرى تحكم الصراع مع القوى الخارجية، ولسنا هنا بصدد الحديث عن هذه القواعد فإن لمثل هذا الحديث مكان آخر، لكن يكفي الإشارة إلى بعضها:

** يجب أن يكون الصراع الداخلي الوطني محكوما دوما ببرامج اقتصادية واجتماعية، وسياسية واضحة وحقيقية، يرجع إليها في حشد القوى الشعبية.

** يجب أن يكون الصراع مبنيا على قاعدة “السلمية” المعتمدة على الحراك الشعبي أساسا، أي على قوة الضغط الجماهيرية.

** يجب أن يبتعد هذا الحراك عن، ويتبرأ من، كل المظاهر الطائفية والفئوية والمناطقية والعرقية، حتى يكتسب بحق صفة الوطنية.

** يجب أن يبتعد الحراك عن استهداف مؤسسات وبنى الدولة: الاقتصادية، والاجتماعية والعسكرية، والأمنية، والبنى التحتية من طرق وسدود ومنشئات وخطوط كهرباء.. الخ، باعتبار هذه كلها ملك للدولة والمجتمع وليست ملكا للقوى التي تسيطر على النظام القائم.

** وفي حال استهداف أي من المؤسسات السابقة فالشعار يجب ان يكون الإصلاح، إصلاح هذه البنى بغرض تخليصها مما شابها من انحرافات وليس هدمها.

** يجب أن يكون مستقرا في رؤية وسلوك قوى الحراك الشعبي أن مجرى هذا الصراع لا يحتمل فكرة أو سلوك الانتقام، لا من الأفراد ولا من الجماعات، وأن الأمر يجب أن يترك لاحقا للعدالة حتى تأخذ مجراها.

هذه بعض قواعد الصراع داخل الوطن، وقد يسأل سائل ماذا يكون الحال فيما لو اتجهت السلطة المسيطرة بما تملك من أجهزة عنف وقهر وقوة الى اعتماد قواعد خلاف هذه القواعد؟. والجواب يجب أن يكون واضحا وصريحا وحاسما، فإن التصدي لأي خروج عن هذه القواعد لا يجوز أن يتجاوز حدود العمل على استعادة هذه القواعد، دون أي شطط. ودون مبدأ المعاملة بالمثل، فليس طرفا الصراع في الموقف والمكان نفسه، والقيمة نفسها، فأحدهما ظالم مغتصب للسلطة معتد، والآخر شعبي يعمل على عودة الأمور إلى طبيعتها، وإعادة الوطن إلى مساره الطبيعي. وإذا وضعت المعارضة بسلوكها وقيمها نفسها في موقع قوى النظام تكون قد أصبحت صورة أخرى عنه.

ونحن حينما نعتمد القواعد الموضوعية الخاصة لإدارة الصراع داخليا، نكون قد حصنا أنفسنا عن الوقوع بمثل هذه المقارنات بين أنظمة القهر والقتل والفساد في اوطاننا، وبين سياسات قوى العدوان والاحتلال، وأنظمة قوى الاغتصاب الصهيونية في تجلياتها المختلفة.

تأسرل السلطوية العربية

محمد ديبو

كثيرة الأوهام التي كشفتها وعرّتها السنوات العشر الأخيرة من تاريخ العرب، سواء كان الأمر على مستوى بنية السلطة العربية، أو على مستوى ترهّل المعارضات والنخب، أو تعرية “المقاومات” وتوابعها، أو حتى المجتمعات التي تكشّفت عن أمراض وتفسّخات وانحلالات كثيرة. إلّا أنّ أكثر ما يثير الانتباه في الحالة العربية اليوم، ليس فقط حجم الإجرام الذي صدر عن السلطويات العربية في تعاملها مع شعوبها، بل أيضاً الطريقة التي أصبحت الشعوب العربية تنظر بها إلى هذه السلطات وتتعاطى معها، وهو من أهم التحوّلات التي ينبغي رصدها والتفكّر في دلالاتها وتحولاتها.

قبل الربيع العربي، كانت إسرائيل تحتل في مخيال الشعوب العربية “أصنص” الإجرام، فهي المستوى أو النموذج الذي نقيس به إجرام أيّ سلطة واستبدادها، إذ يكفي أن يقول أحدنا للآخر “والله إسرائيل ما عملتها” حتى ندرك أنّ السلطة المعنية بالاتهام هنا قد تجاوزت حدوداً “وطنية” ليس من المسموح تجاوزها. والعبارة السابقة، على الرغم من وضوحها الظاهري هذا، تبقى تستبطن معنى مخالفاً لما يقوله ظاهرها، فهي على الرغم من إقرارها بأنّ إسرائيل “ما عملتها” فإنّها تبقى توحي وتدل على أنّ إجرام الاستبدادات حينها لم يصل بعد إلى إجرام إسرائيل التي كانت في المخيال الشعبي آنذاك هي “الشيطان الأكبر” والمقياس الذي نقيس وفقاً لجرائمه جرائم طغاتنا، إذ تبقى جرائمهم، والحال هذا “صغيرة” وأحياناً “مبرّرة” قياساً بجرائم النموذج الشيطاني بأيّ حال.

النظم العربية تساوت، وأحيانا تفوقت على إسرائيل في الإجرام

وبناء عليه، لقد عبّر الوعي الشعبي في عدة مدن عربية، بناء على مخياله هذا، عن صدمته من مستوى الإجرام الذي مُورس ضده، حين نزل إلى الشوارع مطالباً بالحرية، فشعارات من نوع “انتبه… هنا بانياس (أو درعا) وليس إسرائيل” تكشف بداية تحوّل المخيال الشعبي تجاه نظمه وإسرائيل، وتكشف أيضاً معنى إسرائيل في الوعي الشعبي العربي، وهو المعنى الذي أسبغ على السلطات العربية. ففي البداية، كانت الصدمة التي أطلقت هذا الشعار، ثم مع تطوّر العنف واكتشاف الشعوب، أنّ سلطاتها لا تقلّ إجراماً عن إسرائيل، بدأت مرحلة تسمية الجيوش العربية ومليشياتها بالاحتلال (الاحتلال الأسدي)، ثم وصل الأمر أخيراً، إلى مرحلة لم تعد إسرائيل تُذكر في هذا السياق أبداً، لأنّ هذه النظم تساوت، وأحيانا تفوقت على إسرائيل في الإجرام. ولهذا، حين بدأت إسرائيل عدوانها أخيراً على أهالي حي العمود والشيخ جرّاح في القدس، ثم العدوان على غزة، كان تعامل الشعوب العربية مع إسرائيل شبيهاً بتعاملها مع أيّ سلطة مستبدة. المفارقة الكامنة هنا أنّ “تطبيع” إسرائيل في الوعي العربي قد تمّ من مكان آخر غير متوقع، وذلك حين تفوقت السلطات العربية عليها بالقمع والاستبداد والعسف، فأصبحت إسرائيل “طبيعية” في محيطٍ محكوم باستبداد غشوم، وهو ما عبّر عنه السجال الذي تم بين سوريين وفلسطينيين بشأن إرسال بعض الفلسطينيين “تحيات” إلى بشار الأسد أو إلى إيران بعد “انتصار” غزة، لأنّ هذا أضحى يعني، في الوعي العربي المكتوي بنيران الاستبداد، وكأنّك ترسل تحية إلى إسرائيل نفسها! فإذا كانت إسرائيل مجسّدة ومتمثلة في وعينا، بأنّها قتلت وشرّدت الفلسطينيين من بلادهم، فإنّ السلطات المستبدة فعلت أكثر من ذلك، حين دمّرت أحياء بأكملها وفق سكانها الطيبين، وإذا كانت إسرائيل تمارس عنصريةً غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني، فإنّ عنصرية الأنظمة تفوّقت عليها، وإذا كانت إسرائيل تعتقل وتصدر أحكاماً بالسجن على المناضلين والمطالبين بالحرية والعدالة والتحرّر من الاحتلال، فإنّ سلطاتنا العربية تفعل ذلك أيضاً، وإذا كانت إسرائيل “تتفوّق” ماضياً على نظمنا العربية بصفة “الاحتلال” فإنّ هذه الصفة باتت الشعوب العربية تطلقها اليوم على النظم التي حوّلت بلداننا إلى سجون كبيرة، مذ “احتلت” موقع السلطة فيها، بقوة الانقلاب أو الدعم الخارجي مترافقاً مع القمع اليومي والممنهج.

تبدو الشعوب العربية محاصرةً بين مستبدٍ هربت من سجونه و”محرّر” بدأت سجونه تفتك بها حتى قبل أن تتحرّر من الأول

هذا التحوّل في الوعي العربي مهم، لأنّه كسر أحد المحرّمات التي طالما فرضتها الأنظمة وأحزابها و”مقاوماتها” على وعينا، ونعني بذلك تلك المتعلقة منها بالوعي المزيف، في ما يتعلق بالمسألة الوطنية، تلك التي تجعل من استبداد “ابن البلد” وظلمه مقبولا، في حين أنّ استبداد المحتل وحده يرقى إلى الجريمة، بينما المنطق السليم يقول إنّ الجريمة تبقى جريمة، وهي مدانةٌ سواء ارتكبها ابن البلد أو الغريب، المحتل والعدو أو الصديق.

اليوم، أصبح مثبتاً في وعي الشعوب العربية ولاوعيها أنّنا محكومون بنظم “إسرائيلية” حتى في ما يتعلق بالنظم التي لم يطاولها الربيع العربي بعد (فوسائل التواصل وسهولة انتقال الأخبار كسرت سرديات هذه السلطات عن نفسها لدى شعوبها التي ترى وتقارن وتتأمل، في الوقت الذي تبدو الشعوب لسلطاتها أنّها ساكنة وخانعة، في حين أنّ الجمر يكمن تحت الرماد)، ففي الأذهان، وبعد المستوى الكبير من العنف والقمع الذي مورس خلال العقد الأخير، بات الجميع يدرك أنّ أيّ نظام عربي مهيّأ لارتكاب ما ارتكبته “النظم الإسرائيلية العربية”. ولهذا، التحالف بينها وبين إسرائيل عميق وقوي، حتى لو لم تكن تقيم علاقاتٍ مباشرة معها، فهم مشتركون في وحدة المصير والبقاء، فكلّما كانت النظم أشدّ قمعاً وإجراماً، كانت إسرائيل دولة “طبيعية” في المنطقة، وكلّما لعبت إسرائيل دور الحامي لهذه النظم من السقوط، أدركت هذه النظم أنّ ظهرها محميّ، فتوغل بالقمع إلى منتهاه.

بات الجميع يدرك أنّ أيّ نظام عربي مهيّأ لارتكاب ما ارتكبته “النظم الإسرائيلية العربية”

اللافت أيضاً، في هذا السياق، أنّ المليشيات، سواء التي ولدت في سياق الربيع العربي، أو السابقة عليه، أو حتى تلك التي تقدّم نفسها تحت لافتة المقاومة أو الربيع العربي قد تأسرلت بدورها، حين أوغلت سيوفُها وطغيانها في دم أبنائها، وبنت سجونها التي بات يُقتل الأبرياء فيها تحت التعذيب. والمفارقة الثانية هنا أنّ بعض هؤلاء يقدّمون أنفسهم دعاة حرية من الاستبداد أو تحرّر من الاحتلال، لتكون الشعوب العربية محاصرةً بين مستبدٍ هربت من سجونه و”محرّر” بدأت سجونه تفتك بها حتى قبل أن تتحرّر من الأول.

لا يمكن فهم ما سبق من دون العودة إلى الجذور الأولى التي كوّنت مخيال الشعوب العربية القائم على تأليه ابن البلد وتنزيهه، وشيطنة العدو ورجمه، والتي تعود إلى بدايات القرن الماضي ومنتصفه، أو ما بات يعرف، في الأدبيات السياسية، بمرحلة التحرّر العربي، حين أعلت من شأن كلّ ما هو “وطني” وشيطنت كلّ ما هو غريب وأجنبي، بما يعني ذلك تقديس القضايا والأوطان على حساب أصحاب هذه القضايا وساكني هذه الأوطان. اليوم، يبدو أنّنا نعيش نهايات هذه المرحلة التي تتشبث سلطات “التحرّر الوطني” بالحفاظ على إرثها، فيما تناضل الشعوب التي تجاوزتها نحو مستقبلٍ يكون فيه الإنسان قبل القضية، ويتساوى فيه مرتكب الجريمة “وطنياً” كان أم أجنبياً، عربياً أم إسرائيلياً.

المصدر: موقع العربي الجديد