محمود الوهب

يقف أحدنا أمام هذا التوحّش الإسرائيلي في منتهى الدهشة والغرابة، وقد تنطوي نفسه على أحزان عميقة بفعل ما يراه من مآسي الموت والتشرّد والخراب الشامل، وفقدان ضرورات الحياة من خبزٍ وماءٍ ودفء ومكان آمن يؤوي أطفالًا وأمهاتٍ…

أقول على الرغم من قسوة ذلك التوحّش، يجد المرء نفسه تنقاد إلى جهةٍ أخرى تمامًا، جهة أخذت تقرأ الواقع قراءةً تنفتح معها نوافذ الذواكر على مظالم وأحزان، وجرائم ومآسٍ، ارتُكبت باسم المقاومة، ولا تزال جراحها تؤذي روح المواطن في البلاد العربية، وتثير لديه أسئلة كثيرة. لمَ كلّ هذا التوحّش؟ ومن المسؤول؟ وكيف الخروج من هذا المأزق الحرج؟

وفي الإجابة المتأنّية عن تلك الأسئلة لا بدّ من استعراض ما يلي: أولًا، كانت الاستعانة بإيران خطأً قاتلًا، لكنَّه الاستبداد والتمسّك بكرسي الحكم، وخاصة في سورية التي يعاني حاكمها عقدة الأقليّة والأكثريّة، فتوهَّم أنّ خلاصه قد يأتي من خلال العلاقة مع الثورة الإسلامية الإيرانية، مستندًا إلى شعاراتها ضدّ أميركا وإسرائيل، وتسليم الخميني رئيسَ منظمّة التحرير الفلسطينية مفتاح السفارة الإسرائيلية في طهران، ليكون، في ما بعد، عربون دخول البلاد العربية المحيطة بفلسطين، وتخريبها من الداخل لسرٍّ كامن في الولي الفقيه. وقد تقبّل العرب الذين خسروا حربين كُبْرَيَين جاءتا لتجاوز عار نكبة 1948 فجاءهم الشعار الإيراني باعثًا الأمل في النفوس. وتلقّفه حافظ الأسد، وأخذ يمكِّن للإيرانيين في سورية، وزاد من تعاطيه معهم، أنّه توَّهم صدْقهم ففكَّر بمناقشتهم بمسألة الجزر العربيّة الثلاث، وكانت حديثة العهد إذ احتلتها إيران قبل خروج الإنكليز منها بعدّة أيام عام 1971، لكنّه فوجئ بأنّ الخميني نائب “الإمام الغائب” فارسيّ أكثر مما هو إسلاميّ.

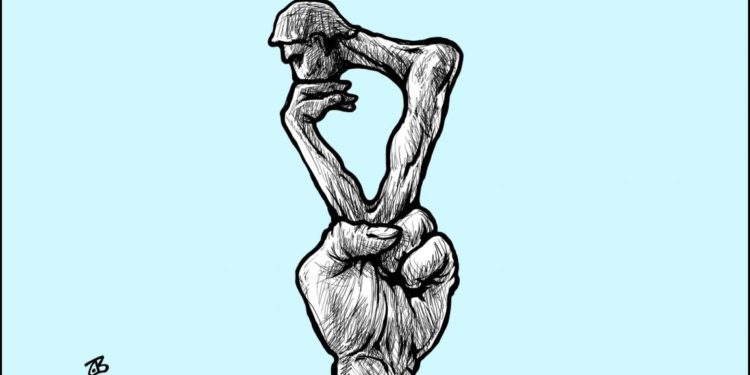

البون شاسع بين إمكانيات إسرائيل وقدرات المقاومة، وحتى قدرات الجيوش العربية

ثانيًا، تتدخّل إيران اليوم في عدّة بلدان عربيّة على نحو صريح ومكشوف، تدخلًا سياسيًا عبر أحزاب وأزلام، وعسكريًا عبر مليشيات على نحو يخالف أبسط قواعد العلاقات الدولية، والقوانين والأعراف، إذ ترتكب جرائم بأمر إيراني مباشر، وبأيدي عملاء طائفيين يشكّلون أكثر من طابور خامس، ما ينفي عنهم صفة الولاء لأوطانهم! والعراق مثال حيٌّ، وبعضهم يعلن، من دون خجل، أنّ العراق ضمن إمبراطورية فارس: “العراق ليس جزءًا من نفوذنا الثقافي فحسب، بل إنّه من هُويّتنا… وهو عاصمتنا اليوم”. (تصريح سابق لعلي يونسي، مستشار الرئيس حسن روحاني عام 2015). وهكذا غدا العراق خرابًا كليًّا، والحال مشابه في لبنان واليمن، إذ حشر الإيرانيون أنفسهم معلنين استعدادهم للمفاوضة عن اللبنانيين، حتى أنَّ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طالبهم ساخرًا بأن يخفّفوا من عواطفهم تجاه لبنان! في سورية كان الأمر أخطر، إذ وقف الإيرانيون في وجه الحلِّ السلمي للحراك السوري، فعمَّ البلاء الأعظم! وتفجير خليّة الأزمة في يوليو/ تموز 2012 خير مثال.

ثالثًا، لا بدّ من القول إنّ مقاومة الاحتلال حقّ مشروع، وفعل طبيعي ضدّ الظلم والعدوان، وتقرُّه كلُّ الشرائع والقوانين والأعراف العامة، فهي ليست إرهاباً، بل هي ردٌّ طبيعيٌ على استمرار الاحتلال، وتماديه. وفي فلسطين تحديدًا، هناك تجاوز من الإسرائيليين على حقوق الفلسطينيين، إذ ما زالت الحكومات الإسرائيلية، وخصوصًا اليمينية منها، تعمل على ضمّ الأراضي الفلسطينية وتقيم فوقها مستوطنات إسرائيلية، ما يعني عدواناً على الملكية الفلسطينية، لا بدّ أن تقابله ردود مشابهة، ذلك بالإضافة إلى معاناة الفلسطينيين قسوة السجون والمعتقلات، والمضايقات اليومية، والاعتداء على المقدّسات…

رابعًا، أمر المقاومة منوط بعدّته، وبلوازمه على صعد السياسة، والاقتصاد، والسلاح، وقبل هذا وذاك وحدة صفّ المواطنين ومتانة ظهر المقاومة وكلّ ما يسندها، وقد تبيّن أنَّ البون شاسع بين إمكانيات إسرائيل وقدرات المقاومة، وحتى قدرات الجيوش العربية. وإذا كان الجيشان المصري والأردني الشريكان السابقان، قد استقالا، على نحو ما، بسبب اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة، فإنّ الجيش السوري وقَّع أيضًا اتفاقية فصل القوات التي أتت على أرض الواقع مثلهما، إذ ظلّت جبهة الجولان هادئة خلال 50 سنة ولا تزال. وعلى العكس، انشغل هذا الجيش بتأديب شعبه الذي انتفض ضدّ حاكمه مطالبًا إياه بشيءٍ من الحرية، وبذلك فقدَ معنى أن يكون جيشًا وطنيًا يحمي حدود الدولة السورية، وينتظر إعادة تأهيله.

ليست المقاومة اللبنانية بمجملها وطنية، فهي تعمل لصالح مشروع آخر، لا علاقة له بالهوية الوطنية اللبنانية

خامساً، لم تستطع المقاومة أن تكسب ودَّ شعبها، بيئتها الحاضنة سواء في فلسطين، ولبنان وسورية، وعانت حركة التحرّر الوطني الفلسطينية من انقسامات حول رؤية الهدف ودخلت في بازار من المزايدة. ومنها يمكن القول إنّ استقلال القيادة في غزّة عن السلطة الفلسطينية كان خطأ قاتلًا، ومثل ذلك يمكن القول في 7 أكتوبر (2023)، إذ مهما قيل في مشروعيّته، فقد كان الثمن باهظًا جدّاً، وأفسح في المجال لتلك العربدة الإسرائيلية، ما أحدث جراحًا قاسية!

سادساً، تغوّل حزب الله، ويعدُّ أقوى فصائل المقاومة المدعومة من إيران، على شعبه أولًا. فكانت أولى أعماله اغتيال شخصيات لبنانية تعدُّ رموزًا في مجال الفكر، والثقافة، والسياسة، ولها مكانتها المميّزة في وسطها الاجتماعي، وبعض منها ينتمي إلى الطائفة الشيعية ذاتها، ربما يخشى الحزب منافستها له، كما أنّه نفَّذ اغتيالات لصالح سورية، وأمّا بعد العام 2012 فقد غدت سورية ملعبه الرئيس، فارتكب أعضاؤه “المقاومون” فظائع طائفية ضدّ الناس الآمنين في عدد من المدن السورية، وذلك كله معروف وموثّق بالصور والفيديوهات.

سابعاً، أهملت المقاومة وحكوماتها عمليات التنمية تحت شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، فقُمع الصوت ولم تحقّق المعارك نصرًا، إذ لم يُعدّ لها الإعداد المناسب، وانغمس الجيش في أكثر من بلدٍ عربي في غير مجاله، فكانت وظيفته حماية كرسيِّ الحكم لا حدود البلاد، وبذلك فسد وأفسد، واستهلك موازنات دوله، وأخذ الجيش في أكثر من بلدٍ عربي يصدِّر رؤساء، وغالبًا عبر انقلابات عسكرية، بالإضافة إلى موظفين كبار أغلبهم من المغضوب عليهم، أو ممّن أنهوا خدماتهم، ويخشى جانبهم، ولا علاقة لهم بأيّ خبرة في الإدارات الوظيفية المدنيّة، وغالبًا ما يكون هؤلاء فوق المحاسبة.

تتدخل إيران اليوم في عدّة بلدان عربيّة على نحو صريح ومكشوف، تدخّلاً سياسيّاً عبر أحزاب وأزلام، وعسكريّاً عبر مليشيات

ثامناً، ليست المقاومة اللبنانية بمجملها وطنية، فهي تعمل لصالح مشروع آخر، لا علاقة له بالهوية الوطنية اللبنانية، وقد قالها حسن نصر الله صراحة، وبالفم الملآن: “ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنّى غيره، هو دولة الإسلام، وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان لا جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان، ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني”. فهل هناك أوضح من هذا النفي القاطع لمفهوم الوطن والوطنية في زمن الدولة التي تتعدّد فيها القوميات والأعراق والأديان والطوائف، ويخضع مواطنوها إلى دستور عام، يجيء وفق عقد اجتماعي يراعي مصالح الجميع، ويضمن لهم العدالة والحريات؟

تاسعاً، مجمل ما تقدَّم أوجد حالات عدم رضا لدى شعوب المنطقة، وبخاصة تلك الدول التي وُجدت فيها المقاومة، وتأذّت شعوبها. فمن فلسطين إلى لبنان وسورية، فالعراق واليمن، وتناقش هذه المسائل بجرأة ومسؤولية، ولا أحد ينكر حقوق الشعب الفلسطيني، وعدوانية إسرائيل، والعنصرية الصهيونية والدينية وأطماعهما المستقبلية، وأهمية تضافر جهود العالم محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا لإيجاد حلول عادلة، أقلّها، تطبيق ما هو موجود من قرارات أممية منذ عام 1947، وبذلك فقط تستقرُّ منطقة الشرق الأوسط قلب العالم.

عاشراً، وحادي عشر، وإلى ما لا نهاية: لا بدّ من إطلاق الحريات لشعوب دول هذه المنطقة، والاعتراف بعقول أبنائها ونضوجها، وبقدرتها على التفكير السليم، ومعرفتها بحاجات بلادها، وأنّ سرَّ الإبداع الإنساني يكمن في الحرية أولًا، وأنّ زمن شعار “قائدنا إلى الأبد” قد ولَّى، ومنه شعار “الأسد أو نحرق البلد”، فها هو ذا قد أحرق البلد، ويتوسّل اليوم البقاء، وإن كان عن طريق إرضاء أميركا وإسرائيل.

المصدر: العربي الجديد