محمود الوهب

لعلَّ انتفاضتي السودان والجزائر، على تباينهما، وهذا طبيعي، جاءتا لتبعثا الروح في الربيع العربي، ولتقولا عبارة حق واحدة: إنَّ الربيع العربي ضرورة موضوعية لم تولد من فراغ، ولا من حالاتٍ جزئيةٍ عارضة، تتعلق بموقف سياسي عابر، أو بإجراء اقتصادي أو اجتماعي، يتعلق بجانبٍ من حياة الناس، بل إن ولادة الربيع العربي جاءت من تراكماتٍ كثيفةٍ لها علاقة بالسياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، وبالتقدّم والتخلف، وبالهزيمة والنصر، تحمَّلت تبعاتها المجتمعات العربية بتأثيرٍ من ثقافة متوارثة، لها موقف سلبي من السياسة، كأنما هي لفرد أو جماعة معنية بها من دون غيرها. ثقافة تمتد جذورها في عمق تاريخ المنطقة، ثقافة انكفأت على ذاتها، فتصحَّرت تربة الإبداع في أمهدتها الطبيعية، وانقطعت الينابيع العذبة عن مناهلها، فغدت مثل مستنقعاتٍ آسنةٍ ما أعجزها عن فهم لغة العصر والتخاطب مع العالم، والمساهمة في الفعل الحضاري.

ما جرى ويجري في بلدان الربيع العربي يعود إلى ما ارتكبته أنظمتها من فظائع، وهي التي أتت، أو معظمها، بانقلابات عسكرية تحت مزاعم ثورية، استطاعت بموجبها أن تكسب ود بعض الأحزاب السياسية على أمل إنهاض البلاد، وتصفية تركات الاستعمار، وبقايا الاستبداد الإقطاعي، والعمل من أجل اللحاق بركب الحضارة التي كانت هذه البلاد مهداً لها. لكن هذه الأنظمة لم تستطع أن تحقّق لشعوبها شيئاً ذا بال، بل إنَّ جُلَّ ما حققته على الصعيد الاجتماعي جاء في أدنى مستوياته، وخصوصا في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية عموماً. أما التنمية الفعلية فقد تراجعت في بلدانٍ كانت ناهضةً على غير صعيد، كسورية ومصر والعراق. والحقيقة أن تلك الأنظمة خانت وعودها وشعاراتها التي كانت قد أطلقتها حركة التنوير العربية أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. ولعلَّ الأخطر من ذلك كله هو تلك الويلات التي جرّتها الهزائم العسكرية (سورية ومصر خصوصا) وما خلَّفته من جراحٍ لا تزال مفتوحة على المدى، إذ لم يتحمّل الحاكم نتائجها، ولم يعمل على تجاوزها، بل على العكس، جرى الاتجار بها في وقتٍ حُوِّلت فيه جيوش تلك الأنظمة إلى أدواتٍ لقمع شعوبها، وليكون قادتها وسيلة فساد وإفساد، وحرّاساً للصوص المال العام، وشركاء لهم، وإذا كان المال والسلطة صنوين للرقيِّ والازدهار في بلاد العالم المتحضر، فهما في بلادنا لتكريس التخلف وتمجيد السلطة والسلطان.

كان منتصف القرن العشرين قد آذن بمرحلةٍ جديدةٍ، عنوانها التحرّر من قيود الاستعمار الغربي، والخلاص من آفات الفقر والجهل والتخلف، مرحلة ربما تأثرت بالثورة البلشفية، وانقسام العالم إلى قطبين، وغلبة نزعة التحرّر لدى الشعوب المتخلفة. لكن قيوداً أكثر حدة فرضتها الأنظمة العسكرية الانقلابية واستبدادها، فلم تقد، في النهاية، إلا إلى الدم والخراب. ومن هنا، يمكن القول إنَّ عنوان هذه المرحلة هي الديمقراطية بمعناها الأوسع والأعمق. الديمقراطية التي بسبب تغييبها تهرّأت تلك الأنظمة، وغدت هي وقادتها خارج العصر، بعيدة عن فهم روحه، وآليات نموِّه وتطوّره، وما تأتي به من جديد مدهش كل يوم، بل كل ساعة.

الأيديولوجيا المتكاملة كمنظومة واحدة لا يأتيها الباطل سقطت في موطنها الأصلي، (الاتحاد السوفييتي السابق الذي علَّق، في وقت ما، آمالاً على الأنظمة العسكرية)، وإن حققت ما حققته من إنجازاتٍ في بداياتها، لكنَّ جمودها، وتغافل القائمين عليها عن حركة الحياة ونموِّها المستمر، وركونهم إلى البيروقراطية الرافضة كل تحديث أو تطوير، لئلا تتلوث الأيديولوجيا، وتنحرف عن مصالح أقطابها، جعلها تنهار، وقد سبقها إلى الانهيار سورٌ من الأنظمة الموالية، ظُنَّ أنه راسخ! إذاً ما الذي يبقي هذه الأنظمة المتخلفة التي عاشت زمناً على هوامش تلك الأيديولوجيا، ومن فتات رعاتها، وقد شوَّهت كل ما أخذته عنها، بفعل تباين الظروف ومراحل النمو والتقدم؟

التناقض الواضح اليوم هو بين قدرات الشباب في المجتمعات العربية وحاجتها إلى فضاء واسع لتنميتها وبين ضغط الأنظمة، وتأطيرها تلك القدرات على نحو فظ، ما قاد إلى التفجر، منذ لامسته همسات الحرية. ولعلَّ الإبداع المميز لأفرادٍ كثيرين من مختلف البلاد العربية والإسلامية لدى الدول المتحضِّرة، أو المتمكّنة من حضارة اليوم، يؤكد هذه الحقيقة التي أثبتت قدرات هؤلاء الأفراد الإبداعية في علوم مختلفة، كالفيزياء والطب والمعلوماتية وأجهزتها واشتقاقاتها، وعلوم عديدة راقية أخرى. ولعلَّ أحد أسباب استقبال الغرب المهاجرين، أو المهجرين العرب، يعود إلى هذا الجانب، أي إلى وجود مبدعين، ضمن هؤلاء الذين عجزوا عن تحقيق طموحاتهم في بلدانهم، واستهترت بلدانهم بقدراتهم، وزاد رغبةً في هجرتهم أن أجهزة الأمن والعسكر تغلق على أنفاسهم ومواهبهم.

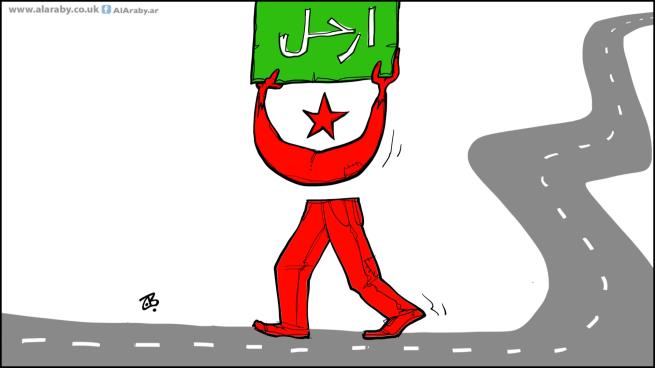

جاءت أحداث السودان والجزائر لتعيد المواطن العربي إلى زهو العام 2011، إذ خلخلت حالات التشاؤم عن مآل الربيع العربي، بل أبطلته، وأبطلت كلَّ ما بني عليه، ففي الفترة

الأخيرة، كثر الحديث عن فشل الربيع العربي، متناولاً ما جرى في مصر وسورية وليبيا، وما يجري في اليمن، وتراجع بعض العرب، أو أغلبهم، عن قراراتهم تجاه سورية، إذ سارعوا إلى إعادة فتح سفاراتهم في دمشق، ورحبوا بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، وفجأة تبخر كل شيء، عبر انتفاضتي شعبي الجزائر والسودان اللتين أعلنتا بالوضوح كلِّه: إنَّ الطريق نحو الحرية مستمر بقوة، وهو لا يسير وفق متوالية هندسية، ولا هو خالٍ من التعرّجات والمنعطفات، أو من المطبات، ولم تسلم أية ثورة تغييرية، في التاريخ قديمه وحديثه، من مثل هذه الانكسارات!

إذا كان النظام السوري نموذجاً لقمع الاحتجاجات، فإنَّ نتائج تلك الأساليب اليوم في أسوأ حال، فعلى الرغم من أنَّ النظام لم يترك وسيلةً إلا واستخدمها ضد الشعب الثائر سياسياً وعسكرياً، فمن استعانته بما عرف بـ”الشبيحة”، وبأفرع الأمن المتعددة، وصولاً إلى الجيش، وإلى استدعاء الأجنبي الطامع الذي أكثر ما تجلت وحشيته بضربات الجيش الروسي الذي جرَّب مائتي سلاح حديث، وقيل أكثر، فقتل الآلاف، ودمر مدناً بأكملها وهجَّر أهلها. وعلى الرغم من ذلك كله، ترى رأس النظام اليوم في حيرة من أمره، إذ هو من موتٍ إلى موتٍ يتقلب على جمر الروس والإيرانيين والأتراك، ومن خلف هؤلاء جميعاً الأميركان والفرنسيون والألمان والإنكليز. وفي الداخل ترتفع أصوات الشعب غاضبةً من فقر وجوع وفقد للأبناء والإخوة والأحباب، والأسوأ من ذلك كله صوت رئيس حكومة إسرائيل، نتنياهو، الذي ارتفع مجاهراً بضمَّ الجولان؟

كان الدرس السوري بليغاً لمن يعي ويعقل. وها هي ذي احتجاجات الجزائر والسودان تستفيد من تجربته من ناحية، وتحكم عليها من ناحية ثانية. ولذلك، وعلى الرغم من قسوة البشير وعسكره وطغمة بوتفليقة، وخشيتها من فقدان ما تنعم به منذ عشرين عاماً، لم يستخدما العنف حتى الآن، وإنْ حصل بعضُه في السودان، وتراجعا عما قالا به، ومهما يكن من أمر هذا التراجع، سواء حمل في طياته المناورة، وكسب الوقت، أم غير ذلك، فإن وعي حركة الشارع أبعد من أن تنجرّ إلى السلاح، ولعلها تتلافى كل النواقص والمطبات التي وقع فيها المحتجون السوريون وسواهم!

تكاد الأدبيات السياسية والاجتماعية في بلدان العالم أجمع تتقاطع عند فكرة واحدة، جوهرها أنَّ الشعوب لا تقهر، وأنها من يطوّر الحياة وينمّيها. وتؤكد هذه الحقيقة معطيات التاريخ، في أهم حوادثه ومنعطفات ارتقاء مجتمعاته، وهذا بالطبع لا ينفي دور الفرد، سلباً أو إيجاباً، لكنَّ الأوليَّة دائماً للشعوب التي تملك إرادة التغيير، وتدفع ثمنها. ويمكن للشعوب أن تُغْلَب أو تتحمل الظلم أو بعضه زمناً ما، لكنها لا تبقي عليه، ولا تستكين له أبداً، بل تراكمه، إلى أن تحين لحظة الحسم، فذلك عرفٌ وقانون، ولا يستثنى الواقع العربي من القاعدة، وما جرى، ويجري في أغلب بلدان الربيع، منذ العام 2011، وربما حتى الغد المرتقب، يصبُّ في هذا الاتجاه، وفي السيرورة التاريخية ذاتها.

ثمّة قوتان مؤثرتان في عالمنا الحديث، لا أحد يستطيع الإفلات من سطوتهما، وسرعة التفاعل بما تقدّمانه، والعمل بهديهما وإلهامهما، إنهما ثورتا الاتصالات والمعلوماتية اللتان حطمتا أسوار الجهل وحجب المعرفة التي أحاط بها المستبدّون شعوبهم، وأنفسهم، وسلطتهم، ليبقوا في منأىً عن أن تطاولهم رياح التغيير، وليحققوا أكبر قدر من السيطرة والإخضاع، وليطيلوا مدة بقائهم، وليصرفوا انتباه جيل الشباب، خصوصاً عما يجري خارج بلدانهم من جهة، وعن حقيقة حكامهم من جهة ثانية! هاتان الثورتان ليستا أقل من ثورة اكتشاف الأبجدية الأولى، إذ كان لهما الريادة في تنبيه شباب اليوم إلى أنَّ خارج أطر بلدان القمع والتخلف ثمّة حياة أخرى، مفتوحة على المدى، حباً وفرحاً ورُقِيّاً وإبداعاً. وما يدعو إلى التفاؤل اليوم أن من يقود التظاهرات والاحتجاجات هم جيل الشباب الذين يتحسسون روح الحضارة، والقادرين على الاندماج بها والمساهمة في صنعها.

المصدر: العربي الجديد