معاذ محمد الحاج أحمد

كانت حالة من اليوفوريا تجتاح آلهة الليبرالية عندما شاهدوا الثورة البلشفية ومعاقل الشيوعية ممددة في أكفان الموت، وجدار برلين الذي بلقن العالم إلى معسكرات وأمم متناحرة يحطم بمطارق الوحدة بينما كان شتاء ألمانيا الشرقية البارد يزيل آخر آثار الخريف، وينذر بنهاية الستار الحديدي الممتد من ستيتين على بجر البلطيق إلى تريستيا على البحر الأدرياتيكي. كانت هذه النشوة الحضارية هي العنوان القادم لمرحلة فوكاياما “نهاية التاريخ والإنسان الأخير”، الذي تصور فيه أن تاريخ البشرية قد وصل إلى النهاية بانهيار الشيوعية وانتصار الرأسمالية الغربية التي ستسود العالم من أقصاه إلى أدناه، ولا مفر من التسليم بهيمنة اللبرالية الغربية على باقي الأمم.

وعلى نفس الآلة عزف توماس فريدمان نظرياته الاقتصادية والسياسية التي تخيل فيها اجتياح الشركات العابرة للقوميات والثقافات الفضاءات السياسية والتضاريس الجغرافية في وحدة عولمية تكون فيها أمريكا والغرب القوة التي لا تنافس والقدرة التي لا تنابذ. لكن هذا النفس المبشر بقرن أمريكي نقي، ونظام عالمي يضع خلفه الثنائية القطبية وتناقضات الحرب الباردة بدأ يشعر بنقص الأكسجين بمجرد التنقيب العميق عن حقيقة يوفوريا السمو الحضاري، والتفكير المتأمل بعالم ما بعد الحرب الباردة، وعلاقة أمريكا والغرب بالأمم والشعوب الأخرى، والمصير الذي ينتظر الحضارة الغربية.

كان كتاب صامويل هنتنجتون “صدام الحضارات” هو بداية الاستشعار بالخطر، وعدم الثقة بالهيمنة المطلقة مبيناً بالأدلة والوقائع أن التاريخ لم ينتهِ لصالح الرأسمالية الغربية بسقوط الثورة البلشفية على جدار برلين، ولم تحقق اللبرالية انتصارها الحاسم، وإنما تغيرت طبيعة الصراع من مرتكزات أيدولوجية واقتصادية إلى منطلقات ثقافية وإيمانية النزعة. وينتقل هنتنجتون إلى جوهر الصدام القادم، حيث يقول: “إن عالم ما بعد الاتحاد السوفيتي وجدار برلين يتألف من ثمانية حضارات متنافسة، لكن الصدام المحتمل على المدى القريب سيكون بين ثلاث حضارات هي: (الحضارة الغربية الرأسمالية، والحضارة الصينية، والحضارة الإسلامية)، أما على المدى البعيد فإن هذا الصدام المحتمل سينحصر بين الحضارة الغربية والإسلام. وبذلك كان هذا الكتاب الاستثنائي التوجه الصاعق الفعلي لقنبلة شديدة الانفجار ستتناثر شظاياها على رقعة واسعة، وتصيب الأوساط السياسية والفكرية والإعلامية الغربية بالصدمة.

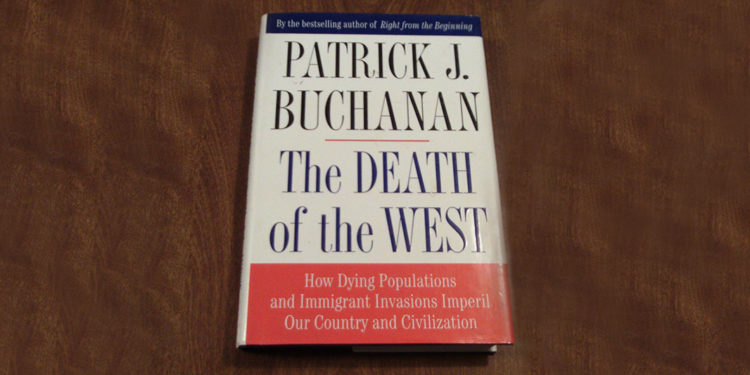

وسط هذا التنظير الملتبس للنظام العالمي الجديد، والجدل المتزايد لفهم عالم ما بعد الحرب الباردة قام المفكر والسياسي الأمريكي باتريك بوكانان بإشعال فتيل القنبلة في كتابه “موت الغرب”، محذراً الحضارة الغربية من رعب كبير يزحف إلى بيوتهم وأوطانهم وقلوبهم بكل قسوة وضراوة، وليس بوسع أمم الغرب فعل أي شيء لوقف الاحتضار الأخير للحضارة الغربية التي أصبحت تواجه الانقراض والفناء لصالح أمم أخرى؛ فالقرن الأمريكي الثاني يبشر بحالة من الكآبة والخوف على المصير، وضياع الهوية، وتحول المواطن الغربي بمرور الزمن إلى أقلية هشة في مجتمعه الذي شهد موطئ قدم أجداده ومعاركهم وبطولاتهم.

لكن لماذا يشذ بوكانان عن التيار ويقفز من عربة زفاف الحضارة الغربية وانتصار الليبرالية في شوطها الحاسم؟ لماذا يشعر هذا السياسي أن أمة الغرب لم تعد الأمة التي لا يستغنى عنها؟ هل بالفعل هذا هو زمان الحضارة الغربية ولا سبيل لمنازلتها أم أن هذا الأمر مدعاة للسخرية؟! بالنسبة لبوكانان إن الغرب يموت بعد أن أصابته الشيخوخة، وتوقفت أممه عن التكاثر، وتراجع سكانه عن التوالد والنمو، وبدأوا بالانكماش، ولا يقل ذلك تهديداً عن الموت الأسود الذي حصد أرواح ثلث سكان أوروبا قبل ستة قرون.

الصدع الذي أصاب الغرب ليس متعلقاً بالبطالة، أو التضخم، أو قلة الموارد، أو تكلس النظام السياسي، ولكن في العرقية والولاء للوطن؛ فحملات المهاجرين غزت ربوع الغرب، وحملت معها أعراقاً وأجناساً جديدة لا تنتمي للتكوين الديمغرافي البيولوجي الغربي بأي صلة، ولا يربطها بأبناء أوروبا الأنقياء صلة أو أصرة. لا نقول مئات الآلاف، ولكن الملايين من المهاجرين الذين أنجبوا أطفالاً وأنشأوا أسراً وشكلوا داخل المجتمعات الغربية ثقافات جديدة لا تدين لحضارة الغرب بالولاء؛ فالخطر داخل الأبواب ولا مناص من مواجهته قبل فوات الأوان. في المقابل تتراجع معدلات الخصوبة والإنجاب في أمريكا وأوروبا بعزوف الأسرة الغربية عن الزواج الكاثوليكي القديم، والتوجه نحو اللذة، وعدم تحمل المسؤولية، وظهور أسرة ما بعد الثورة التكنولوجية بتكوينها العضوي الأحادي الذي يحظى فيها الأطفال برعاية أحد الأبوين.

ويقدم بوكانان مجموعة من الإحصائيات المرعبة معتمداً على التقارير الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية، وتقارير الأمم المتحدة، وبعض الدراسات الاستشرافية، حيث يتوقع الكاتب أنه في الفترة الممتدة من عام 2000 حتى 2050، من المرجح أن يصل عدد سكان العالم إلى 9 بليون إنساناً جلهم من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، في حين سيختفي 100 مليون أوروبياً عن وجه المعمورة، أي أن أوروبا البالغ عدد سكانها 728 مليوناً عام 2000، من المتوقع أن ينكمش إلى 600 مليوناً بحلول عام 2050 وفقاً لتقرير السكان الصادر عن الأمم المتحدة في 28 شباط فبراير 2001. ويشير الكاتب أيضاً إلى أن معدل الخصوبة عند المرأة الأوروبية قد انخفض إلى 1.4 علماً بأن المطلوب 2.1 كحد أدنى لتعويض الفاقد عن الوفيات والمحافظة على توازن المجتمع. لا مجال في هذا المقال لحصر جميع النسب لهذا النزيف السكاني الرهيب، لكن من المهم جداً الإشارة إلى أن هنالك سبعة عشرة بلداً أوروبياً تقام فيها جنازات الدفن أكثر من احتفالات الولادة، وتحمل الأكفان أكثر من الورود.

في الماضي كانت بوتقة الانصهار تذيب الجميع، وتندمج داخلها الأعراق والقوميات والألوان الوافدة من خارج الحدود، أما في الوقت الحاضر فإن هذه البوتقة عاجزة عن إذابة وتشكيل الثقافات الأخرى، وبدأت تأخذ لنفسها طابعاً مستقلاً وكياناً ذاتياً تحت مظلة الديموقراطية والتعدد الثقافي، وهذا هو المارد المخيف الذي يهدد حضارة الغرب ويضعف قدرتها على البقاء. من النزيف السكاني الرهيب، وتراجع معدلات الخصوبة، واجتياح جحافل المهاجرين ينتقل بوكانان لمسألة أخرى تنذر بفناء الغرب وانقراضه؛ فالمتأمل في طبيعة النظام الثقافي والنسق الأخلاقي السائد يدرك دون عناء أن أمم الغرب قد تعرضت لثورة اجتماعية وثقافية في العقود الأخيرة بظهور نخب سياسية وفكرية تحتل المناصب الرفيعة الحاكمة، وتعمل على تفكيك المعتقدات والأفكار والقيم، وتغيير منظومة التعليم والتربية والفنون والترفيه؛ لخلق شعب جديد وأمة مهجنة، لا من الناحية العرقية وحسب بل من الناحية الاجتماعية والثقافية وهذا مكمن الخطر القادم.

فالغرب اليوم كما شخصه أحد السياسيين في حالة متزايدة من الصدام بين قوتين متعارضتين تماماً: الأولى قوة ريفية مسيحية محافظة على الايمان والقيم، والثانية متسامحة اجتماعياً ولديها الرغبة في تخيير المواطن الأمريكي بين العلمانية والتدين. وفي هذا الوسط الانتقالي للثقافة والقيم، والمفهوم المنفتح للمعتقد والايمان أصبح الزنا والإجهاض والقتل الرحيم والمخدرات والانتحار من الفضائل والقيم السامية لمجتمعات ما بعد الثورة الثقافية، في حين لم يعد للفضائل القديمة التي عزفت لها الأغاني أي حضور بين أبناء المجتمع الجديد.

يقول بوكانان: “إن الثقافة الجديدة ترفض الله الذي جاء في العهد القديم، وتحرق بخورها على مذبح الاقتصاد العولمي، وغدا الجنس والمال والشهوة والسلطة هو كل ما تبحث عنه أمريكا وتدور حوله”. من وجهة نظر الكاتب لم تعد أمريكا دولة مسيحية ذات رسالة عالمية تحمل التبشير والتنصير للأمم الأخرى كما عَرَّفها الآباء المؤسسون بعد أن تنازلت عن الكثير من الفضائل والثقافات القديمة، وفتحها الباب على مصراعيه أمام القيم والمعتقدات الوافدة، وهذا الأمر يطرحها كأكبر دولة مناوئة للمسيحية التي عرفها العالم لأكثر من ألفي عام. الآن يبدو واضحاً أن مبدأ اللذة الجديد، والثقافة المشبعة بالجنس والشهوة، والبحث عن النفوذ، وماكينات طباعة الدولار غير قادرة على تقديم مبررٍ جوهريٍ للإنسان الأوروبي كي يستمر في الحياة بعد أن انفصل هذا الإنسان عن أصله، وتباعد الجسد عن روحه، والتصق بمعتقدات فاسدة وقوانين باطلة سلبت من الحضارة الغربية فطرتها وهويتها.

إذن العدو الحقيقي للغرب ليس الآخر في منطقة الشرق الأوسط، أو أسيا، أو أفريقيا، أو أمريكا اللاتينية، ولكن الغرب ذاته الذي ينقرض بسبب جفاف خصوبته، وموت أخلاقه، وتآكل نظامه الأسري، في حين نسي بوكانان أن الغرب لا بد أن يجني ثماره الفاسدة بإشعاله الحروب، واستباحة الأمم، واسترقاق البشر الذي اعتبره ضرورة حضارية ورسالة سماوية لا بد أن تقودها المسيحية المحافظة والمتسامحة على السواء! لا نقول إن الغرب يتعرض اليوم لعقوبة إلهية، أو انتقامٍ سماويٍ، وإن كان يستحق ذلك، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا تفسير هذا الموت المرعب للغرب بمعزل عن سياساته الغاشمة التي صنعت أكفاناً لأمم كثيرة، وحفرت لأخرى المزيد من المقابر.

المصدر: مدونات الجزيرة