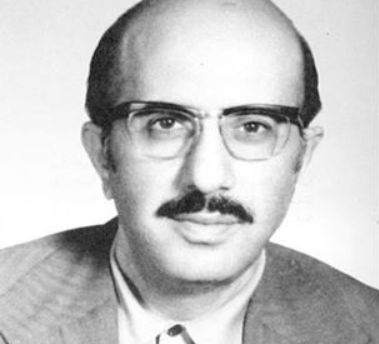

أيمن أبو هاشم

يتخذ رثاء الأحياء للأموات معانٍ شتّى في حضرة الفقدان، تتعدد صور التعبير عنه بين الناس، تبعاً لمدى الصلة بالفقيد وما يخلفه رحيله من أثرٍ وذكرى ومغزى. في أيامنا هذه التي يستحوذ عليها الموت لكثرة وتعدد أسبابه، ثمةَ ظاهرة يكشف عنها رحيل من كان لهم بصمات كبيرة خلال حياتهم، وهي تحول رثائهم بأقلام وألسنة من عايشوا سيرهم ومن تأثروا بأفكارهم وتجاربهم، إلى مناسبة تتعدى مشاعر الحزن عليهم والوفاء لهم، إلى فتح أبواب التعرف عليهم، أمام من يجهلون الكثير عن أولئك المتوارين عن الدنيا، رغم صحائف أعمالهم التي كتبوها بمداد البذل والعطاء. ثمة ما يمكن تفسيره حول دور أجهزة الاستبداد في بلادنا، في طمس أدوار الجنود الفاعلين على غير ديدنها، وتغييبهم عن الحضور في وعي مجتمعاتنا. لكن تفسيراً كهذا غدا قاصراً عن فهم تلك الظاهرة، في زمن انتشار مصادر المعرفة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد أن شقت ثورات الشعوب طرقاً جديدة أمام فئات واسعة، كسرت إلى حدٍ كبير حواجز المنع والحجب التي كانت ترتفع في وجهها. ما يطرح التساؤل الموّشح بالآسي، حول دلالات تغييب قامات فكرية وثقافية ووطنية، كافحت جلّ أعمارها على جبهات التوعية والتنوير والتغيير، ودفعت أثماناً باهظة من حياتها، سجوناً أو تهميشاً أو نكراناً أو اغتيالاً، دفاعاً عن حقوق أبناء وطنها بالكلمة والموقف والكفاح الدائب.!؟

يستثير مثل ذاك السؤال فرضيات متعددة؛ حول منظورنا في التعامل مع نتاجات وتجارب رواد الاستنارة، والخائضين على جبهات النهوض والتقدم، لاسيما أن مصادر تكوين المفاهيم، وأشكال التفاعل مع واقعنا، يُراد لها أن تنتج قطيعةً تاريخية ونفسية، مع صانعي الحياة والأمل، في أحلك مراحل القحط والانكسار. يصبح الإجحاف مضاعفاً بحقهم، وما كابدوه بعقولهم وأرواحهم، كي لا تسقط راية الحقيقة من أيدي أخلافهم، حين تتواطأ ثقافة الإنكار مع سطوة النسيان، فيتوارى بقسوة إرث حافل من العطاء دون الاستفادة من دروسه ومعانيه.

لم تصن الشعوب الحية ذاكرتها الجمعية، إلا بإحياء عوالم وتجارب أبنائها، ممن زرعوا بذور حريتها وبنوا مداميك ارتقائها، ولأن مثل هذه المهمة الحضارية والأخلاقية، واجب عام على المجتمع ونخبه وأفراده، كانت المؤسسات الثقافية والفكرية والإعلامية، هي الحرز المكين لحفظ صلات حاضرها بماضيها، وصيانة روح التغيير والتجديد، باستحضار رموزها الأحياء قبل الأموات منهم. المفارقة التي يثيرها هذا التجاهل الممض في زمن الخروج العربي عن الاستبداد، ليس فقط غياب تلك المهمة الواجبة في سياقها المؤسساتي فحسب، بل في انقطاع وعي الأجيال الناشئة عن التعرف على قامات وشخصيات متميزة، كان لها بصمات كبيرة ذات أثر عميق على ما نعيشه اليوم. قبل عدة أيام التقيت بشبان سوريين، تحدثنا سوياً عن علاقة الإيديولوجيا بالسياسة، وخلال نقاشنا حول ذلك، ورد على لساني ذكر لبعض مواقف المفكر السوري ياسين الحافظ من الإيديولوجية، فأبدوا استغرابهم لأنه لم يسبق لهم أن سمعوا به أو قرأوا له أو عنه. لم يكن هذا بالنسبة لي مثالاً حصرياً على دلالات الانقطاع بين الأجيال. لا سيما أنني ممن لا ينكر أيضاً انقطاعه عن معرفة الكثير من أمثال الحافظ، الذين قدّموا رؤيةً مبكرة وتجارب فارقة عن حوليات زمنهم. إذاً ثمة ما يدعو إلى نفض الغبار عمّا فعله الاستبداد، في احتجاب منارات الطريق نحو ما يتجاوز إرثه البغيض حتى قبل اندلاع الثورة السورية، ولا يتوقف الأمر عند الحالة السورية، ولا العربية، فكل من صاغوا بأفكارهم وآدابهم وتجاربهم السياسية والثقافية، رؤى معرفية وجمالية ثورية وحداثية، كي يكون العالم أكثر حريةً وعدلاً، هم إرث للبشرية جمعاء علينا الاغتناء بإرثهم الزاخر أيضاً.

تلك مسؤولية متعددة الأوجه، ويصعب التنحي لها في غياب آليات مؤسساتية، تضع بين أيدي الأجيال المتعاقبة والناشئة، أرشيف متناثر ومسكوت عنه، لو تم جمعه وتسليط الضوء عليه، وتحفيز العقول على نبش كنوزه، لتداعت الكثير من أسوار الجهل والقطيعة، وانفتحت أمام الأجيال التي لم تعاصر أبطال ذاك الأرشيف، فضاءات واسعة للنظر والتأمل والاستقراء التفاعلي. لعل الخطورة في توغل صناعة الشهرة والصدارة بمقاييس (السوشيال ميديا) والتلقين الإعلامي في زمننا السائل، ما يدفعنا أكثر للتفكير بروح عصرنا، على إعادة الاعتبار لتلك المسيرة المضنية، التي اجترحها رواد جهاد المعرفة والعقل النقدي والسير على جمر الحقيقة.

أسماء عديدة من نساء ورجال بلادنا يطويها الموت، نشعر بكثير من الخجل لأننا لم نعرفهم إلا بعد رحيلهم، مع أنهم قضوا أعمارهم بالكدح والشقاء والتضحية كي نكون أحراراً.