شمس الدين الكيلاني

تحاول المقالة تقديم لوحة مركبة لصعود ظاهرة الطائفية في سورية، ولا تقف عند مستوى النزعة والنعرة والمشاعر التي تحمل في طياتها العدائية تجاه الآخر في الوطن، ولا المتخيّل لجماعةٍ تُدرك على هذا المستوى من التخيُّل أنها جماعة موحّدة، أو مجرد التقوقع الشعوري على “الهوية” المذهبية والاحتباس داخلها وتحويلها من رابطة مذهبية إلى قوة كامنة للاحتراب الأهلي، بل يهدف التحليل أن يربط ذلك كله في ما وراء هذه الظواهر بالقاعدة الاجتماعية التي أسَّست أرضية مناسبة لبزوغ هذه النزعات في لحظات الأزمة الاجتماعية الكبرى.

المسألة الطائفية في سورية أعمق من تلك المظاهر على أهميتها. لم تقم بتأثير الدعاية، أو بسبب التنوّع المذهب أو بدواعي التخيُّل، بعيداً عن مرتكزات أخرى في السلطة وخارجها، فالدين، بحد ذاته، لا يعادل الطائفية، فالأخيرة وليد غير شرعي للدهرية. هي خضوع الدين للسياسة، لاستخدامها في سبيل تحقيق أهدافٍ دنيويةٍ لا علاقة لها بالدين، فكلّ الأمم مكوّنة من جماعات ثقافية أو دينية متعدّدة، ثم تتحوّل هذه التنوعات لتصبح مشكلة في أوقات الأزمات الكبرى، حين يصبح الصراع على السلطة من أجل البقاء. بينما تبقى التمايزات بين الجماعات خافتةً لا تُنذر بالخطر، لا تحمل أي شحنة سياسية مأزومة في أوقات الازدهار التي تساهم في تطوير حركة الاستيعاب والاندماج القومي بما تنتجه من فرص الاقتراب من نموذج حياةٍ واحدةٍ لمختلف الجماعات، فيحل التنافس أو الصراع بين “الطبقات” الاجتماعية محلّ الصراع العصبوي/ الطائفي، وأن العصبية الطائفية المغلقة تجد نموذجها في الدولة المغلقة، فالطائفية هي التعبير المباشر عن انحطاط الدولة ومأزق إيديولوجياها بقدر ما أن الأصولية هي التعبير عن مأزق الهوية (برهان غليون).

كشفت الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، إلى حد كبير، التفاوت العميق في أدوار شركاء الوطن فيها، فبينما أظهرت أغلبية الجماعة السنية تعاطفها مع الثورة، ومثلت أغلبية النشطاء فيها، وقفت أغلبية العلويين حذرة ومتشكّكة في الثورة ومقاصدها، وتضاءلت مشاركتها المتواضعة، حتى كادت تختفي مع تقدّم الصراع واتساعه لتقتصر على قلةٍ من المثقفين المعارضين لم تؤثر على الحركة العامة للجماعة العلوية التي استطاع النظام أن يقودها وراءه. لا تعود أسباب هذا التفاوت في المواقف والمشاركة إلى الفهم المختلف للدين أو للاختلاف في معايير الإيمان، فالإيمان يتعلق بالعلاقة الفردية مع الله، بينما تنتسب النزعة الطائفية إلى المجال السياسي، حين يتعامل صاحبها مع الطائفة بوصفها جسما سياسيا وليس شعيرة وإيمانا. لذا ينتسب إليها المؤمن والمتحلل من الدين، مستقلة عن المذهب وإنْ تستعيره لمقاصد سياسية وعصبوية. وهي لا تكتسب وزناً وفاعلية إلّا عندما تستند إلى قاعدة وسند يتعلقان بمجال المصالح التي تبدو في مجتمع عصبوي متعارضة، غير أنها تستمد قوتها أحيانا من ارتكازها على تمييزات جلية في السلطة والمجتمع، وتحيزات تقوم بها السلطة، تحابي بها جماعة طائفية على حساب أخرى. ويمكن أن يتجليا، التحيُّز والتمييز، في تمفصلات اجتماعية واقتصادية سلطوية واضحة للعيان. وهذا يقود إلى محاولة كشف الآليات السلطوية التي قادت إلى صعود فئات وجماعات علوية إلى مراقي أجهزة السلطة، وشكلت في تميزها هذا، وفي ما بينها، في مواجهة الجماعات الأخرى في الجيش والسلطة، عصبية سلطوية علوية، عملت على تحويل التنوع الطائفيّ في الاجتماع السوري إلى ميدان للصراع المكبوت، بطريقةٍ أوجدت فيها تمييزاً تراتبيّاً بين الطوائف، تحتل العصبوية العلوية موقع السيادة وتستحوذ على مصادر السلطة/ القوة، بشغلها الوظائف الحكوميّة ذات الطابع القمعي الرقابي على المجتمع، إضافةً إلى الأعمال الأخرى للدولة في الإدارات المختلفة، في شركات الدولة وإداراتها، وتركت لبقيّة أفراد المجتمع المجالات الأخرى من العمل الاجتماعيّ، فصارت مؤسسات الدولة القمعيّة، وقوى الضبط الاجتماعيّة (الجيش، أجهزة الاستخبارات، والشرطة) تحت سطوة أفراد أو جماعة من الطائفة العلويّة، الأمر الذي أحدث علاقاتٍ عصبويّة صلبة بين هؤلاء الأفراد والجماعات، وموحّدة في وجه المجتمع، يمكن أن تطلق على تلك العصبيّة تسمية “العصبيّة العلويّة السلطويّة” التي لا تتساوى ولا تتماهى مع الطائفة العلويّة، غير أنها من خلال رعايتها في الممارسة والنظريّة (في دعايتها الشفويّة وأحياناً العلنيّة) فكرة رجحان مصالح أبناء الطائفة على من عداهم في وظائف الدولة والحكم، وحصريّة الهرم القيادي في الجيش والمؤسّسات القمعيّة الأخرى بهم وبأبنائهم، دفعت الوعي العام، سواء أكان الوعي السائد للطائفة العلوية أم الوعي العموميّ لجميع مكوِّنات الاجتماع السوريّ، نحو الاعتقاد بأنه حدث نوعٌ من التطابق والتماهي بين العصبة العلويّة السلطويّة والعلويّين جماعة مذهبيّة طائفيّة وبين أجهزة القمع والقهر، ولا سيّما إذا رأينا أن هذه العصبيّة العلويّة السلطويّة غدت في موقع المهيمن في الطائفة نفسها على حساب نفوذ الهيئة الدينيّة أو المشيخيّة العلويّة التي تحول أغلبيّتها، بحكم تلك الوقائع الصلبة، إلى هيئةٍ منضويةٍ تحت نفوذ أجهزة السلطة القمعية . غير أنها، ومهما بلغت من نفوذ، لا تمثل سوى مصالح تلك العصبة نفسها وليس الطائفة، حالها التمثيلي يشبه في زيفه تمثيل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لجماعة السنّة، فالاثنان؛ العصبة العلوية السلطوية و”داعش”، لا يمثلان، مهما ازداد نفوذهما، سوى أنفسهما… إنّهما حزبان/ عصابتان تحكم علاقتهما بالناس القوة العارية والمنفعة لا غير.

وقد نجح النظام إلى حدٍّ كبيرٍ في التغرير بأكثرية الطائفة العلويّة، من خلال شبكة المصالح التي ربطت أفرادها ومجموعاتٍ نافذةٍ فيها بالطغمة الحاكمة، وأيضاً نجح نسبياً في إخفاء توجهات السلطة ونزعتها الطائفيّة، إلى حدٍّ ما، عن بقيّة أفراد المجتمع في دفع جماعاتٍ وأفرادٍ من الطوائف إلى واجهة الأجهزة الإداريّة والتنفيذيّة التي لا تملك من السلطة في الأمور السياسية المفصليّة سوى تنفيذ الأوامر لصاحب السيادة، المتمثل في العصبة العلويّة السلطويّة. ومن خلال الشراكة الزبائنيّة التي أقامتها من موقع السيد مع كبار المستثمرين السنة والتجار والصناعيّين في المدن الكبرى. وفي الحالتين، حاولت العصبيّة العلوية السلطوية إخفاء موقعها كطغمة حقيقيّة دينها الحقيقي هو السلطة والنفوذ والثروة، وأن المذهبية لا تعني لها سوى الاستثمار السلطوي لتعزيز سطوتها على الدولة والمجتمع. في المقابل، صار الأمر في الوعي العام وفي الممارسة أنّ الجماعات الأخرى التي تشارك هذه “الطغمة العصبوية” في الاقتصادي والسياسي، بقيت تحتل مواقع الدرجة الثانية في هذه الشراكة، بدءاً بمؤسسة حزب البعث والمؤسسات النقابيّة، وكذلك أصحاب المال، فقد سلمت تلك الفئات، ضمنيّاً وجهراً، بأنّ للعصبيّة العلويّة السلطويّة الموقع المهيمن في الدولة والسلطة، وتأخذ الموقع الأول في شتى المجالات، ولها القرار الحاسم. سلَّموا بأن تكون مؤسسة الجيش والمخابرات حكراً على أفراد طائفة بذاتها، أو على الأقل وجود أفرادها في المواقع المركزيّة لهذه المؤسسة، وصاحبة السطوة والقرار.

وعلى هذا، حدث نوعٌ من تقسيم العمل، احتلت فيه تلك العصبيّة العلويّة، بفعل سطوتها على المؤسسات القمعيّة والسياديّة، والقهرية والباطشة، موقعاً متميزاً مقارنةً ببقيّة الجماعات الأخرى، حين احتلت وظيفة القهر والإرعاب، وحازت على موقع السيد والموجّه للمجتمع بعدما امتلكت القرار السياسيّ السياديّ، والمرجعيّة للهيمنة على الشأن الاقتصاديّ والثقافيّ والاجتماعيّ، وهو ما تلخصه المادة الثامنة من الدستور التي تعطي حزب البعث موقع القيادة للدولة والمجتمع، و”البعث” هنا رداء وسخ للجسم السلطويّ الصلب الذي يمسك بمؤسسات القوة والسطوة للدولة، ويحكم على مؤسساتها الأخرى بالتبعية.

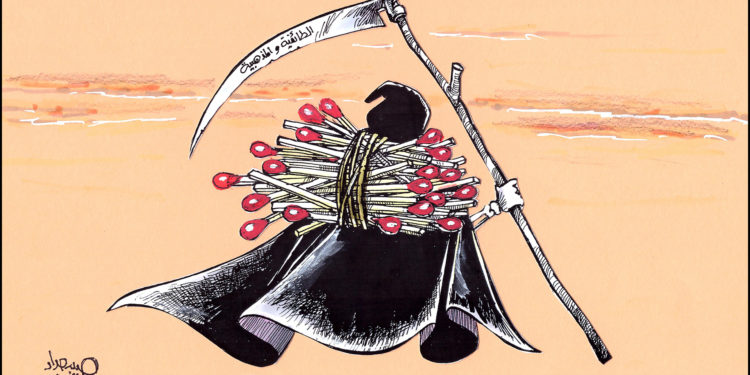

ولقد وصلت عملية الانصهار هذه بين السلطة والعصبية العلوية إلى ذروتها مع حقبتي الأسد الأب والابن، اللذين استطاعا التلاعب بالتنوع الطائفي، بطريقةٍ تجعل للطائفية ركائز اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤسّس لكل طائفة وظيفة اجتماعية وسلطوية تتميز بها عن الأخرى.”استطاع (الأسد) أن يسيطر على الجيش، وعيّن الموالين له من الطائفة قادةً له، فتحوّل الجيش إلى الولاء لطائفة. وقد استغلّ الأسد التاريخ الطويل للقمع الذي عاشه العلويون سابقاً من أجل تعزيز التضامن بين أبناء الطائفة، فكثيراً ما لوّح باحتمال حدوث حمام دم جديد في معركة الطوائف إذا تخلى عن السلطة. وبذلك، ربط حافظ الأسد إنقاذ الطائفة العلوية بمصيره الشخصي. وحظي الأسد بولاء أبناء طائفته، ما جعله يختار بينهم رجال الأمن والقوات الخاصة” (كارولين دوناتي). وقد كشفت الثورة السورية في مجرياتها التحيزات الطائفية، ومفاعيل الممارسات الطائفية لنظامٍ أتقن اللعبة الطائفية ومارسها بطريقة مدمرة، فوضع الجيش بتركيبته الطائفية في وجه المجتمع، فهذا “الجيش العقائدي” لم يتربّ إلّا على الولاء للطائفية، مرموزاً لها بـ”القائد”، وعلى الحذر من الشعب إن لم نقل الكراهية له. هان على هذا الجيش وضع البندقية في صدر أبناء سورية الطامحين للحرية. وجدت هذه العصبة الطائفة من المناسب لشعورها وعقلها ولمصالحها أن ترفع شعارها المجلَّل بالعار: الأسد أو نحرق البلد.

المصدر: العربي الجديد