مصطفى الخليل

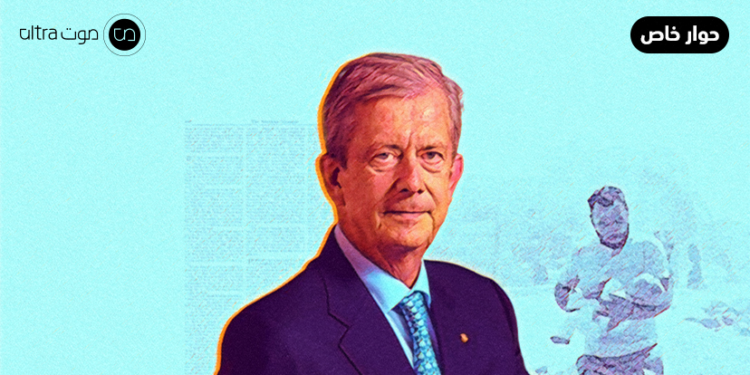

لا يزال كتاب الباحث والسفير الهولندي نيقولاس فان دام “تدمير وطن: الحرب الأهلية في سوريا” مثار جدل في الأوساط الثقافية والسياسية السورية بسبب اعتراض بعض السوريين على مضمونه، مقابل إشادة البعض الآخر به وبجهود مؤلفه وقراءته المعمقة لبنية المجتمع السوري، وشرحه أسباب تجذّر الدكتاتوريات الحاكمة في البلاد على مدى عقود.

يحمّل الكتاب الصادر عام 2017، وبشكل صريح، تخاذل المجتمع الدولي في دعم الثورة السورية من جهة، وتفكك المعارضة السورية من جهة أخرى، مسؤولية تدهور الأوضاع في سوريا.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن دراسة نيقولاس فان دام للغة العربية والعلوم السياسية، ثم تاريخ الشرق الأوسط الحديث، ما بين 1970 – 1975 في جامعة أمستردام، أتاحت له معرفة المجتمع العربي عن قرب. كما تمكّن أيضًا من معرفة أمزجة الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية، وكيفية إدارتها للأزمات، وطريقة تعاطيها مع الشعوب، من خلال عمله سفيرًا لبلاده في العراق ومصر ولبنان. ناهيك عن تعيينه مبعوثًا خاصًا لهولندا إلى سوريا بين عامي 2015 – 2016.

عن كتاب “تدمير وطن: الحرب الأهلية في سوريا”، وعن وجهة نظر مؤلفه بالمآزق العصيبة التي تمر بها سوريا، ومستقبل الحل فيها، وتأثير كارثة الزلزال على الواقع السياسي السوري، جاء هذا الحوار مع الباحث والسفير الهولندي نيقولاس فان دام.

- برأيك، ما هي منعكسات الزلزال الكارثي الذي ضرب مناطق من سوريا وتركيا على الواقع السياسي السوري؟

قد تؤدي الكارثة الرهيبة التي سببتها زلازل شباط/ فبراير 2023 في سوريا إلى مبادرات جديدة للمصالحة بين النظام وجماعات المعارضة. لكني أتوقع أن تكون الكراهية المتبادلة أكبر من أن تُجسر الخلافات، كما أن النظام لن يرغب في التنازل عن أي سلطة أو شيء آخر تجنبًا لإمكانية للإطاحة به في نهاية المطاف. لكن الكارثة دفعت دولًا عربية مختلفة في الوقت نفسه إلى إعادة فتح الاتصالات مع النظام السوري بهدف تقديم مساعدات إنسانية، وقد يؤدي ذلك إلى تقليل عزلته.

- في كتابك “تدمير وطن: الحرب الأهلية في سوريا” فَصلتَ ما بين الثورة والحرب. برأيك، لماذا تغير مسار الثورة وتحولت إلى حرب أهلية طاحنة؟

كانت الثورة سلمية في البداية، لكن النظام قمعها بشكل دموي فتطورت إلى حرب أهلية، ثم أصبحت حربًا بالوكالة دخلت فيها أطراف خارجية عربية وإقليمية ودولية. لقد تصرفت معظم الدول العربية والأجنبية على أساس مصالحها، وأدت أجنداتها السياسية والعسكرية المختلفة إلى تنافسات سورية داخلية على الأرض، ما جعل المعارضة أقل فعالية عسكريًا.

بالمجمل، الأزمة السورية هي مزيج معقد من الثورة والحرب الأهلية في الوقت نفسه.

- وهل يمكن أن تستعيد الثورة السورية مسارها الحقيقي في المدى المنظور؟

برأيي أن الثورة السورية قد فشلت في الوقت الراهن، ومن أهم أسباب فشلها هو عدم امتلاك أحزاب المعارضة القوة العسكرية لإسقاط النظام السوري، وعدم تمكنها من حشد الدعم الأجنبي الكافي لتحقيق أهدافها. لطالما قيل إن الثورة السورية كانت ستنجح إذا لم تتدخل روسيا عسكريًا في عام 2015، وإذا لم يكن هناك أي دعم عسكري إيراني.

فان دام: من أهم أسباب فشل الثورة السورية هو عدم امتلاك أحزاب المعارضة القوة العسكرية لإسقاط النظام، وعدم تمكّنها من حشد الدعم الأجنبي الكافي لتحقيق أهدافها

ومن ناحية أخرى، لم تكن جماعات المعارضة العسكرية السورية قادرة على احتلال الكثير من الأراضي، حتى التدخل الروسي في عام 2015، لولا تلقيها كميات هائلة من المساعدات من تركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وآخرين. وبمجرد أن بدأ التهديد الحقيقي للنظام السوري من قبل المعارضة العسكرية، تدخلت روسيا. والحقيقة أنه لو ظهر هذا التهديد للنظام في وقت سابق، لكانت روسيا قد تدخلت حينها.

لا أعتقد أن الثورة السورية تستطيع في المرحلة الحالية أن تستعيد قوتها، وذلك لعدة أسباب من أبرزها تحول الاهتمام الدولي الآن إلى صراعات أخرى، وعلى رأسها الحرب مع روسيا في أوكرانيا.

ابتلاع الراديكالية الإسلامية لقوى الثورة

- لماذا ترى أنه من غير الممكن أن يأتي نظام ديمقراطي جديد إلى سوريا، حتى في حال سقوط النظام الحالي؟ وماهي أسباب ذلك؟

يجب استبدال النظام الحالي بنظام “أفضل بكثير”، لكن الثورة السورية فشلت في تحقيق ذلك. بل، وعلى العكس، أدت هذه الثورة، جزئيًا، ونتيجة التدخلات الأجنبية العديدة وأفعال وردود الفعل العنيفة للنظام، إلى وضع أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الثورة في سوريا. فخلال الحرب، تطورت المنظمات الإسلامية الراديكالية لتصبح أقوى قوى المعارضة العسكرية. وإذا ما وصلوا إلى السلطة، فقد يزداد الوضع في سوريا سوءًا بدلًا من تحقيق التحسن والازدهار والاستقرار السلمي.

بالإضافة إلى ذلك، كانت جماعات المعارضة المدنية والعسكرية منقسمة متشرذمة لدرجة أنها لم تكن قادرة على تقديم بديل موثوق عن النظام القائم، وأيضًا لأن معظم قادتها المدنيين عاشوا في المنفى، مما جعل من المستحيل عليهم أن يعملوا داخل سوريا نفسها باستثناء بعض المناطق في الشمال. ومن ناحية أخرى، فرض النظام قيودًا شديدة على جماعات المعارضة التي كانت تنشط داخل سوريا، أو اضطر قادتها إلى الفرار إلى الخارج بسبب المخاطر الجسدية (بما في ذلك الأسر والإعدام من قبل النظام).

بمعنى ما، هناك نمط دائم التكرار. إذا كان هناك أي تغيير في النظام، فمن المحتمل أن يتم استبدال دكتاتورية بأخرى. ومع ذلك، فإن حقيقة أن سوريا لم يكن لديها سوى الدكتاتوريات في تاريخها الطويل لا يعني أنه لا توجد قدرة على بناء مجتمع جديد موجه نحو الديمقراطية. هذه القدرة موجودة بالتأكيد، ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى غطاء عسكري كافٍ من الجماعات الراغبة حقًا في دعمه وقادرة عليه. لكن هذه المجموعات لم تثبت حتى الآن أن لديها القدرة على القيام بذلك. يبقى العامل الحاسم: من يملك أكبر سلطة، ومن هو الأفضل تنظيمًا.

- برأيك، لماذا فشلت جماعات المعارضة التقليدية في سوريا، كالإخوان المسلمين، والتيارات اليسارية والعلمانية، في ترتيب نفسها، وتعبئة الشارع، استعدادًا للحراك الثوري، مع بدايات الربيع العربي قبل وصوله لسوريا؟

بعد هذه الفترة الطويلة من الحكم الدكتاتوري في سوريا، لم يكن لدى أحزاب المعارضة السورية أدنى فرصة للتعاون فيما بينها داخل سوريا تحت أعين المخابرات السورية، التي تتفحص باستمرار أي نشاط أو حراك أو تجمع سياسي حتى وإن كان عديم التأثير. كذلك كانت هذه القوى والتيارات منقسمة على نفسها أكثر من اللازم.

وفي عام 1980، فرض النظام عقوبة الإعدام على عضوية جماعة الإخوان المسلمين السورية، مما جعل من المستحيل على أفرادها العمل داخل البلاد.

وبخصوص انقسام المعارضة، فقد استغرق الأمر حتى كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، أي ما يقارب خمس سنوات على انطلاق الثورة السورية، حتى جاءوا بموقف موحد في إعلان الرياض الذي نصّ، بشكل مثالي، على دعم المعارضة لـ: “الديموقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالاً ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع”.

فان دام: لا يمكن اختبار فرضية الانسجام والسلام إلا عندما يكون هناك سلام وديمقراطية

ومن المشكوك فيه ما إذا كان هذا الإعلان سيتم تنفيذه فعليًا لأن الإسلاميين، مثل “الإخوان المسلمين” و”جيش الإسلام” و”أحرار الشام”، لا يؤيدون في الواقع عدم التمييز على أساس الدين. كما لا تدعم الجماعات القومية العربية بشكل عام فكرة المساواة بين العرب والأكراد أو التركمان.

- هناك من يرى أن هذه “المعارضات” مفصولة عن الواقع، ولا تمتلك قاعدة شعبية، وأن القبضة الأمنية للنظام كانت أقوى من أي حراك سياسي في سوريا، ما هو ردك؟

هذا الطرح ليس دقيقًا، وذلك بالحكم على أعداد المتظاهرين ضد النظام، فيبدو أن جماعات المعارضة مجتمعة لديها قاعدة شعبية واسعة، وإن لم تكن منظمة بقوة. فقد غمرت حركات المعارضة الحماسة بسبب النجاحات الأولية التي حققتها حركات الربيع العربي في أماكن أخرى، مثل تونس، مصر، وليبيا.

لكن بنية سلطة النظام السوري مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في بلدان الربيع العربي الأخرى، وأي شخص لديه بعض المعرفة المتعمقة به كان سيكون قادرًا على التنبؤ بأن أي جهد للإطاحة به سيكون صعبًا وداميًا للغاية، كما توقعت في كتابي “الصراع على السلطة في سوريا”، قبل حوالي ثلاثين عامًا من اندلاع الثورة السورية.

لقد تخيلت المعارضة السورية أن شيئًا مشابهًا في سوريا قد يكون ممكنًا مثلما حدث في مصر وتونس وليبيا، لكنهم كانوا مخطئين. من هذا المنطلق، كانوا غير واقعيين، لا سيما في توقعاتهم بأن يتمكنوا من هزيمة النظام السوري بمعارضته ومواجهته عسكريًا، ناهيك عن التظاهرات السلمية. لكنهم شعروا بأنهم مضطرون لمقاومة النظام عسكريًا بسبب قمعه الشديد، دون إجراء حسابات واقعية حول فرصهم في النجاح.

- أشرت في كتابك، وفي أكثر من موضع، إلى فشل الغرب في تقديم الدعم العسكري الكافي للمعارضة السورية، يا ترى ماهي أسباب ذلك؟

في مناسبات مختلفة، دعا القادة السياسيون الغربيون إلى إجراءات كان من الممكن أن يعرفوا مسبقًا أنها لن تُنفذ، لأنها كانت ستوحي ضمنًا بمواجهة عسكرية مع النظام السوري، وبالتالي مع روسيا. وينطبق ذلك على الدعوات الغربية لفرض مناطق حظر طيران ومناطق آمنة وفرض ممرات إنسانية، وهي دعوات أدت إلى تقويض مصداقية القوة الغربية.

وينطبق الشيء نفسه على قرارات مجلس الأمن المختلفة التي تم اعتمادها بالإجماع، ولكن لا يمكن تنفيذها، لأنه تبين أنها غير قابلة للتنفيذ بسبب الافتقار إلى الإرادة العسكرية، والوعي المتزايد بأن التدخل العسكري الواسع النطاق قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.

الاسوأ من ذلك هو الدول الغربية والعربية التي خلقت توقعات خاطئة، وأعطت الأمل للمعارضة بمزيد من التأييد الذي لم يقدّم في النهاية. وذلك من خلال دعم مجموعات المعارضة العسكرية فقط بفتور، وعدم تزويدها بالسلاح اللازم (كمًا ونوعًا)، فقد دفعت الدول الغربية والعربية المشاركة في الواقع العديد من عسكريي المعارضة إلى حتفهم. وفي النهاية دفع الشعب السوري الثمن.

- البعض يرى أنك صوّرت المجتمع السوري، في حالة السكون، على أنه مجتمع لا يثق ببعضه البعض، ويعاني من أزمة طبقية، وأرجعت السبب إلى نتاج تراكمات معقدة الأسباب ومركبة في آن واحد معًا. ألا ترى أنك مجحف برؤيتك هذه، وأن هذه الرؤية تتنافى مع حالة التسامح التي يحياها المجتمع السوري قبل الحرب؟ ما ردك على ذلك؟

من الصعب للغاية استنتاج ما إذا كان يمكن وصف الوضع في المجتمع السوري قبل الحرب التي بدأت في عام 2011 بأنه يعيش حالة تسامح متبادل، وذلك بسبب الأنظمة الاستبدادية التي بالكاد سمحت بأي حرية تعبير. في الواقع، لم تعرف سوريا أي شيء سوى الحكم الاستبدادي، ربما باستثناء فترة وسيطة في الخمسينيات من القرن الماضي. لم يكن الحكم الاستبدادي لأنظمة البعث التي كانت قائمة منذ عام 1963 شيئًا جديدًا، رغم أنه تبين أنها أشد قسوة من الدكتاتوريات السابقة للحكام العسكريين السوريين، ومن حكم الرئيس جمال عبد الناصر في عهد الجمهورية العربية المتحدة 1958 – 1961.

أما فيما يتعلق بالاختلافات الاجتماعية والطبقية، فهذا أمر طبيعي في أي مجتمع تقريبًا. أما ما كان خاصًا بالمجتمع السوري فهو أن الجماعات الدينية والعرقية المختلفة يمكن أن تعيش على ما يبدو بسلام وانسجام معًا، على الرغم من أنه لا ينبغي المبالغة في هذا النموذج من الفسيفساء الاجتماعية المتناغمة المثالية، لأنه إذا كان هناك انسجام بالفعل، فقد كان نوعًا من الانسجام تحت المراقبة الدكتاتورية. لا يمكن اختبار فرضية الانسجام والسلام إلا عندما يكون هناك سلام وديمقراطية، ولم يسود أي منهما بعد.

فان دام: لا تريد الأقليات أن يتم التسامح معها فحسب، بل تريد أيضًا أن تُعامل باحترام

ومع ذلك، كانت هناك اختلافات اجتماعية واقتصادية حادة بين المدن والريف الفقير، حيث تعيش معظم الأقليات. وبعد أن تولى “حزب البعث” السلطة عام 1963، انقلب المجتمع السوري رأسًا على عقب، إذ انتسب إليه العديد من أبناء الأقليات الناطقة بالعربية من الريف الفقير الذين بدأوا يهيمنون على المجتمع السوري، وعلى مشهده السياسي. وفي النهاية، كانت مجموعة من أبناء المجتمع العلوي هم الذين بدأوا في احتكار السلطة. وانتهت الهيمنة السنية التقليدية.

كانت أحجار الفسيفساء نفسها لا تزال موجودة، لكن تركيبتها ونظامها في العهد البعثي الاستبدادي الجديد كانا مختلفين اختلافًا جذريًا، نتيجة للتحول الجذري في السلطة.

في مناسبات مختلفة، قابلت أشخاصًا من العرب السنة من المعارضة السورية، مدنيين وعسكريين، ممن جعلوا هذا المثل الأعلى للتسامح المتبادل والتعايش مثاليًا. لكن في هذا النموذج المثالي، وضعوا في الممارسة مكانة متفوقة لأنفسهم على تلك الخاصة بالأقليات. فقد جادلوا بأنهم كانوا متسامحين مع الأقليات السورية، لكن التسامح يختلف عن الاحترام المتبادل. لا تريد الأقليات أن يتم التسامح معها فحسب، بل تريد أيضًا أن تعامل باحترام متبادل على قدم المساواة.

لست مستشرقًا

- لكن هناك إشكالية لدى غالبية السوريين، خاصة بعد الحرب، وهي النظر بسلبية تجاه الآخر، يا ترى كيف يمكن تجاوز ذلك لتأسيس حالة وطنية تكون سوريا هي المعيار الأسمى فيها؟

أعتقد أن هذه الصورة السلبية للمجتمع السوري مبالغ فيها، وبالتأكيد في فترات السلم. ومع ذلك، أعتقد أنه إذا جرى قبول الهوية الوطنية السورية العلمانية كأولوية على جميع الهويات الأخرى في الدولة السورية، فيمكن أن يكون هناك وضع يمكن فيه اعتبار جميع الجماعات كشركاء متساوين. لكن هناك الكثير من السوريين لم يقبلوا هذه الصيغة بعد، رغم أنها يمكن أن تحقق السلام بينهم. إذا أراد العرب السوريون أن يكونوا جزءًا من الأمة العربية الأكبر، فإن الأكراد بدورهم يريدون أن يكونوا جزءًا من الأمة الكردية الكبرى. لذلك، يجب أن يكون هناك نهج “سوريا أولاً”.

- ألا تخشى من أن ينظر لتحليلاتك لواقع المجتمع السوري بعد الحرب على أنها نتاج نظرة استشراقية؟

لا أشعر بالقلق على الإطلاق عندما يعتبر من ينتقد عملي على أنه استشراقي لأنني لا أعتقد أنه كذلك. قد يختار الأشخاص الذين يختلفون معي دون شرح أو توضيح سبب حدوث ذلك بوضوح. إنها طريقة تأطير تستند إلى التحيز المتعلق بالبحوث والكتابات الغربية. الأشخاص الذين يتفقون مع تحليلي، من ناحية أخرى، سواء أكانوا سوريين أم لا، من الواضح أنهم لا يعتبرون عملي استشراقًا.

المصدر: صوت الترا