أحمد قاسم الحسين

لطالما شكلت العلاقات الروسية – السورية، التي تعود جذورها إلى أربعينيات القرن الماضي، ركيزة استراتيجية للنفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط. في عهد حافظ الأسد، بلغت هذه العلاقة ذروتها، حيث أصبحت سورية الحليف الإقليمي الأهم لموسكو، مستفيدة من الدعمين، العسكري والسياسي، لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة في سياق الصراع العربي – الإسرائيلي. مع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، تراجعت العلاقات بين البلدين نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية التي عصفت بروسيا. انخفض مستوى التعاون العسكري والاقتصادي، وتفاقمت الأزمات بفعل الديون السورية المتراكمة.

لكن مع وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 2000، شهدت العلاقة تحوّلاً نوعيّاً؛ إذ تبنت موسكو سياسة خارجية تركز على استعادة نفوذها الإقليمي، ما جعل سورية مرّة أخرى شريكاً استراتيجيّاً محوريّاً، أعادت روسيا تزويد سورية بأنظمة دفاع متطوّرة، مثل “بوك” و”بانتسير”، وفعّلت استخدام ميناء طرطوس قاعدة لوجستية للبحرية الروسية، ما عزّز حضورها العسكري في البحر المتوسّط، وأعاد صياغة دورها قوة مؤثرة في المنطقة.

شكّل قرار روسيا في عام 2005، إعادة جدولة نحو 73% من الديون السورية، خطوة بارزة في تطور العلاقات بين البلدين، حيث فتح هذا القرار المجال أمام استثمارات روسية جديدة، أبرزها في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. استحوذت شركات مثل “ستروي ترانس غاز” على عقود استراتيجية لتطوير حقول الغاز السورية، ما عزّز التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين الطرفين.

استغلت موسكو الأزمة السورية منصّة لإعادة تأكيد مكانتها في السياسة الدولية

كما لعبت موسكو دوراً محوريّاً في دعم النظام السوري، خاصة خلال الفترات الحرجة، مثل أزمة اغتيال رفيق الحريري عام 2005، حيث عارضت التدخلات الغربية التي كانت تهدد استقرار دمشق. كما سعت روسيا إلى توظيف علاقاتها مع سورية لتعزيز مكانتها وسيطا دوليا في قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع العربي – الإسرائيلي.

ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، ارتقت العلاقات الروسية – السورية إلى مستوى جديد من التحالف الاستراتيجي. تبنّت روسيا منذ البداية نهجًا دبلوماسيّاً للدفاع عن النظام السوري، مستخدمة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أكثر من 15 مرة لإفشال أي قرارات دولية تدين النظام، أو تفرض عليه عقوبات. كما دعمت موسكو الرواية الرسمية للنظام التي وصفت المعارضة بأنها تنظيمات إرهابية مدعومة خارجيّاً، ما هيّأ المبرّر للتدخل الروسي.

في سبتمبر/ أيلول 2015، اتخذت روسيا خطوة مفصلية بالتدخل العسكري المباشر، حيث أطلقت حملة جوية واسعة لدعم الجيش السوري، مستهدفة المعارضة السورية المسلحة والجماعات المسلحة الأخرى، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ما أدّى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين السوريين في القصف الروسي. وقد ترافق هذا التدخّل مع تعزيز وجودها العسكري، عبر إنشاء قاعدة جوية في حميميم وتوسيع العمليات البحرية من ميناء طرطوس، ما عزّز نفوذها العسكري في المنطقة.

ومع تعمّق الأزمة السورية، قادت روسيا، مستغلة نفوذها المتنامي في سورية، عدة مسارات سياسية، بهدف تحقيق تسوية للأزمة، من أبرزها إطلاق مسار أستانة بالتعاون مع إيران وتركيا عام 2017، الذي ركز على وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق “خفض التصعيد”، ما ساعد النظام السوري على استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، بفضل هذا الدعم الروسي. وهو ما قاد إلى تغير ديموغرافي في سورية نتيجة تهجير سكان عدة محافظات سورية إلى محافظة إدلب. وفي عام 2018، نظمت موسكو مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري، الذي انتهى إلى تشكيل اللجنة الدستورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، رغم أن عمل اللجنة تعثر نتيجة الخلافات بين الأطراف السورية.

من المتوقع أن تتضرر المصالح الروسية طويلة الأمد في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها داخليًا

رغم نجاحها في تعزيز نفوذها في سورية، إلا أن روسيا واجهت تحدّيات كبيرة، أبرزها تضارب مصالحها مع كل من تركيا وإيران، واستمرار الأزمة السورية التي لم تنجح موسكو، سواء عبر استخدام القوة العسكرية أو الأدوات الدبلوماسية، في التوصل إلى تسوية لها. كما أن العقوبات الغربية والأميركية (قانون قيصر) المفروضة على النظام السوري أثرت على جهود إعادة الإعمار التي تطمح روسيا للاستفادة منها اقتصاديّاً. ومع ذلك، استغلت موسكو الأزمة السورية منصّة لإعادة تأكيد مكانتها في السياسة الدولية.

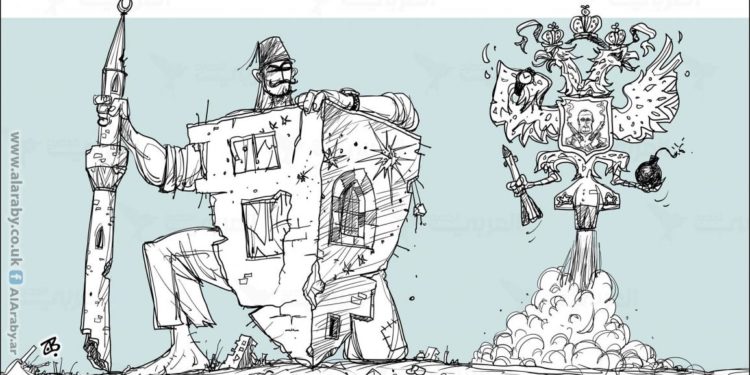

وبعد انهيار نظام بشار الأسد، من المرحّج أن تتغير المعادلة جذريّاً، ليس فقط في العلاقات الروسية – السورية، بل أيضاً في موقع روسيا داخل النظام الدولي. قد تجد موسكو، التي استخدمت تدخّلها في سورية منذ عام 2015 لإبراز قدرتها على التأثير في الصراعات الإقليمية وحماية حلفائها، نفسها تواجه خسارة كبيرة لنفوذها في الشرق الأوسط، وهو ما يعتبر من الركائز الأساسية لدورها قوة كبرى ومشروعها لتشكيل نظام دولي متعدّد الأقطاب.

سيؤدّي فقدان سورية حليفاً استراتيجياً إلى تراجع موقع روسيا دوليّاً، خاصة في ظل استنزاف مواردها بسبب الحرب في أوكرانيا والضغوط الاقتصادية الناتجة من العقوبات الغربية. وهو ما يهدّد قدرة موسكو على الحفاظ على تحالفاتها الإقليمية مع دول مثل إيران والصين، ويدفع بعض الدول إلى إعادة تقييم شراكاتها الاستراتيجية مع موسكو. كما من المتوقع أن تتضرر المصالح الروسية طويلة الأمد في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها داخليًا. إضافة إلى ذلك، سيؤثر هذا التراجع على الطموحات الروسية لإعادة تشكيل النظام الدولي. إذ سيُضعف قدرتها على تقديم نفسها بديلاً للنظام القائم على الهيمنة الغربية، بينما ستتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من تعزيز وجودهم في الشرق الأوسط وإعادة صياغة التوازنات الإقليمية من دون وجود منافسة روسية فعّالة. بناءً على ذلك، قد تؤدّي خسارة سورية إلى تراجع دور روسيا من قوة عالمية ذات تأثير واسع إلى قوة إقليمية محدودة التأثير، ما يعمّق أزماتها الداخلية والخارجية ويقلل من قدرتها على مواجهة الضغوط الغربية.

المصدر: العربي الجديد