ساري حنفي

يسعى هذا الملف، الذي أعدّه عدي الزعبي، إلى طرح أسئلةٍ نظرية حول مفهوم اليسار وعلاقته بالحرية، بالإضافة إلى أسئلة أخرى عن اليسار العربي والأوروبي، وغيرها من المواضيع.

نأمل أن يساهم هذا الملف في صياغة أجوبةٍ على أسئلتنا الراهنة الصعبة والمحرجة. كيف يكون المرء يسارياً في هذا الزمن؟ ما الذي يعنيه هذا بالضبط؟ وما الذي يميز اليسار التحرري من يسار الطغيان، اليسار الستاليني الذي يحتفي بستالين وماو، ويدافع عن طغاة العالم الثالث، العرب وغير العرب؟ ما هي علاقة اليسار بالحرية؟ وهل اليسار بالضرورة مع أو ضد الحرية، وبأي معنى؟ هل يقدّم اليسار أجوبةً وحلولاً لمشكلاتنا الراهنة، مع النفق الذي دخله الربيع العربي، ومع سيادة الثورات المضادة، في مصر مثلاً؟ وغير ذلك من أسئلةٍ تحتاج إلى إجابات.

نسعى، في النهاية، إلى الوصول إلى مفهومٍ منفتحٍ ليسارٍ تحرري يبني نفسه من تحت، من حياة الناس العاديين ومن همومهم ومشاكلهم، لا من فوق، من أحزاب وبنى دولتية تفرض نفسها على الناس. هذه مهمة صعبة وشاقة، نأمل أن يكون ملفنا خطوةً في تحقيقها.

لا يتفق كتاب المقالات كلياً على الأجوبة التي يعرضونها، ولكن يرى معظمهم في بناء يسارٍ تحرري مشروعاً يستحق العمل عليه، مشروعاً يتوافق مع الربيع العربي الذي انطلق قبل خمس سنوات ولم يحقق حريته بعد.

نتمنى أن يجد القراء ما يدفعهم للقراءة والتفكير والنقد؛ هذا التفاعل هو ما نريده من طرحنا لأسئلة اليسار والحرية.

دعوني بادئ ذي بدء أُثني على شريحة هامة من مثقفي اليسار، أكاديميين وكتّاباً وصحفيين، الذين لعبوا، وما يزالون، دوراً محورياً في توجيه الرأي العام العربي في صيرورة ما بعد الانتفاضات العربية، وفي عقلنة المسار التغييري طويل الأمد الناتج عنها. يختلفُ الوضع من دولة إلى أخرى بالطبع، فهوامش التفكير المتاحة تاريخياً في بلدان مثل تونس والمغرب ولبنان سمحت بهذا أكثر منها في دولٍ أخرى. إذن، أنا ضد النوح على حائط المبكى وجلد الذات بالقول إن هذه الانتفاضات كانت بدون مثقفين ثوريين مرافقين لها.

أنا أيضاً ضد التعميم المفرط والسوداوي عن وضع المثقفين الذي نجده في الأدبيات والإعلام، خاصةً في السنوات الخمس الأخيرة. أنا مع تحليلٍ دقيقٍ يعتمد على تصنيف المثقفين إلى فئات: منهم من استطاع أن يلعب أدواراً نقديةً هامة، وآخرون فشلوا كلياً أو جزئياً في هذه المهمة. ولعلَّ أبلغ ما قرأت في هذا السياق، هو ما كتبه عالم الاجتماع المغربي عبد الكبير الخطيبي في نهاية السبعينيات من القرن المنصرم، وما يزال صالحاً ليومنا هذا: «بعضنا انهار واستسلم لعبودية وقتنا، وآخرون أصروا على المحافظة على المهمة السياسية مهما كان الثمن، بشكل ضروري ضمن إطار حزب ما أو اتحاد نقابة العمال أو منظمة سرية نوعاً ما، وآخرون ماتوا جراء التعذيب الذي فُرِضَ عليهم، أو نجوا منه لغاية اليوم. لكن من منّا، سواء كنا مجموعات أم أفراد، تولى العمل الفعال المتحرر من الاستعمار في بعده العالمي والتفكيكي لصورة الهيمنة الخارجية والداخلية لدينا؟ لكننا لا نزال في فجر التفكير العالمي، وكبرنا في ظل المعاناة التي تدعونا لاستخدام قوة الكلمة وإشعال نيران الثورة. إذا قلت لكم، مهما كنتم، إن هذا العمل قد بدأ وإنكم لا تستمعون إليَّ باعتباري ناجياً فحسب، عندها ربما ستستمعون الى المسيرة البطيئة والمستمرة التي قام بها كل الناس المُذلَّين وكل الناجين»1.

هذه المقالة ليست في أزمة المثقفين العرب2، وإنما في أزمة شريحةٍ كبيرةٍ من اليسار العربي الذي اختزلَ قراءة الواقع العربي باستخدام المقاربة ما بعد-الكولونيالية. ولن أتجرأ أن أُعرِّفَ اليسار فيما إذا كان موجوداً حسياً أم رمزياً وتاريخياً (راجع مقالة سامر فرنجية في هذا الملف)، ولا بانتماءاته الإيديولوجية (راجع المقابلة مع جلبير الأشقر في هذا الملف)، ولا بانتماءاته السياسية (راجع رسالة حازم صاغية إلى مجموعة الجمهورية)، ولكنني سأحاول في هذه المقالة فهم الآليات المعرفية والأبستمولوجيّة المُستخدَمة من قبل شريحة واسعة من اليسار العربي والعالمي، وسأختم باقتراح إضافة مقاربة أخرى سأسميها المقاربة ما بعد-الاستبدادية. وبتكامل هاتين المقاربتين يمكن أن يكون هناك أملٌ في خلق أرضية مشتركة بين المثقفين العرب يساراً ويميناً ومتدينين للعمل سوياً، بهدف دفع القضايا الملحّة العربية في الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية إلى الأمام.

اليسار ما بعد-الكولونيالي المناهض للإمبريالية وللغرب

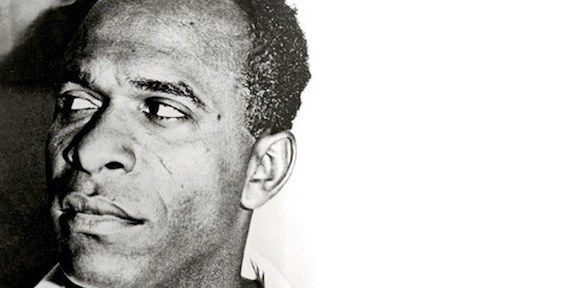

تعدُّ المقاربة أو الدراسات ما بعد-الكولونيالية فتحاً معرفياً هاماً في تحليل الخطاب الاستعماري، وإعادة قراءة التاريخ كسردية مضادة تتصل بالشعوب المستعمرَة سابقاً، أو مسرودة بالوكالة عن خصومها. تعود إرهاصات هذه المقاربة إلى خمسينيات القرن العشرين من خلال أعمال فرانز فانون (Frantz Fanon) وألبير ميمي (Albert Memmi)، ثمّ تبلورت أُطُرها المعرفية والمنهجية منذ أواخر السبعينيات من القرن المنصرم على يد الأقانيم الثلاثة: إدوارد سعيد، غاياتري سبيفاك، وهومي بابا.

ويعدُّ كتاب الاستشراق لسعيد هو النص التأسيسي لهذه النظرية، وقد مارسَ تأثيره على كلّ من أتوا من النقاد ما بعد-الكولونياليين، خاصةً بنحته مصطلحاتٍ مثل المركزية الأوروبية أو الغربية، والإفراط في استخدام مصطلح الشمال في مواجهة الجنوب. وتميل نظرية ما بعد-الكولونيالية إلى التفكير عبر ثنائيات متعارضة (غرب/شرق، علمانية/إسلاموية، حداثة/تراث، عقلانى/لاعقلانى)، حتى لو كان استيعاب صيغ فكر ما بعد البنيوية قد أدى إلى الاعتراف بالهُجنة (hybridity) كما لدى هومي بابا، والتعارض البارد في مثل هذه الثنائيات3. لقد انتقلت هذه المقاربة رويداً رويداً من الأدب الى كافة العلوم الإنسانية، ومن ثم الاجتماعية. وشكَّلَ التقاطع بين دراسات العلوم الاجتماعية ودراسات ما بعد-الكولونيالية فرصةً لتجديدات معرفية، ولكن إشكالياتٍ عميقةً أيضاً نتجت عن استخدامات اختزالية من الباحثين العرب، وخاصة عند اليسار المناهض للإمبريالية والفكر الغربي.

بعد نصف قرن من الاستبداد في العالم العربي، لم يستطع كثيرٌ من مثقفي ما بعد-الكولونيالية المناهضين للإمبريالية فهمَ ديناميكيات السلطة المحلية، أو أهملوا دورها عن قصد. بالنسبة لهم، لم تكن الديمقراطية يوماً على رأس قائمة أجندتهم الفكرية أو السياسية (لا في سوريا، ولا العراق ولا البحرين ولا السعودية…). لقد حللوا، على سبيل المثال، الانتفاضات العربية مع كل نتائجها من تغيرات سياسية وحروب أهلية وعنف، على أنها لعبة جيو-سياسية، موجِّهين اللوم بشكل أساسي إلى القوى الغربية المهيمنة والإمبريالية. هذا التصوير الاختزالي للتحولات الحالية للمجتمعات العربية، يجعلُ العديد من هؤلاء المثقفين يدافعون عن الديكتاتوريات العربية «التقدمية» في خضمّ صراع هذه الأنظمة مع المعارضات الناشئة، بدعوى أن البديل متحالفٌ مع الغرب، أو إسلاميٌ «رجعي». يصبحُ بذلك هذا التحليل الاعتذاري الدفاعي شبه التآمري أداةً لتبرير القمع المحلي، وحتى التعذيب. وهكذا، يندر لمثقفي ما بعد-الكولونيالية في المنطقة العربية، وأحياناً بعض اليساريين في الغرب، دراسة مجموعة العوامل الداخلية والخارجية في المشهد السياسي في العالم العربي، وكيف يصبح الخارجي حرجاً (salient) في بعض الأحيان، والداخلي أحياناً أخرى. هذا اليسار (ومعه اليمين بالطبع) هو نفسه أيضاً الذي رفض موضوعة التوازي بين حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وحقوقهم الاجتماعية-الاقتصادية في بلدان المنفى وخاصة لبنان؛ وهو اليسار نفسه الذي دعا الى تحرير القدس، ولكنه أهمل اللاجئين الفلسطينيين ومنعهم في لبنان من أبسط حقوقهم الأساسية كحق العمل والتملك؛ وهو اليسار نفسه الذي يرى أن بعض التدخلات الأجنبية «حلال» وأخرى إمبريالية «حرام»؛ وهو اليسار نفسه الذي اعتبرَ أن الظلم والطغيان الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين ظلمٌ لا يوازيه ظلم لا في الحاضر ولا المستقبل، لتصبح المقتلة السورية شيئاً ثانوياً، ويصبح 26 مليون سوري غير مرئيين في تحليلاتهم، لأن ما يهم هو الحفاظ على مشروع المقاومة كما يرونه؛ هذا اليسار الذي لم يأبه بدكتاتوريات التعذيب المنهجي طالما أن هذه الأخيرة قد تحلّت بسياسات خارجية ممانعة؛ وهو نفسه الذي لم يشهد حدثاً تدشينياً مثل قضية دريفوس في فرنسا، والتي على إثرها انقسم المثقفون هناك بين يسار ويمين، بناءً على موقفهم من المواطنة الكاملة للأقليات ورفض العنصرية (بالطبع بالإضافة إلى موقفهم من الخيارات الاقتصادية-السياسية).

يعدُّ كتاب حميد دباشي الربيع العربي: نهاية ما بعد الكولونيالية4، من أفضل الانتقادات لنظام إنتاج المعرفة الذي يتجاهل التطورات والتغيرات الاجتماعية والفكرية داخل العالم العربي. وبشكل عام، لقد تجاهل نقد ما بعد-الكولونيالية الأزمات الحالية في إفريقيا، في تيمور الشرقية وميانمار وبيرو والمجتمعات الأخرى التي تعاني من بنى الدكتاتورية والاستعمار الجديد5..

لقد أدت كل محاولات ما بعد-الكولونيالية إلى تشييئ الاختلافات الثقافية وفشلت في توليد التعاطف الثقافي، دون الإمساك بواقع العولمة سواء تاريخها أم لحظاتها الأكثر تكثيفاً، وفشلت في فهم التناقضات التاريخية المحددة في الأزمة المستمرة للرأسمالية المتأخرة العابرة للحدود، والانسداد التاريخي لمقاومة الأنظمة القمعية في العديد من بلدان الجنوب.

لقد نادت غورمندر بابمبرا (Gurminder Bhambra) بعلم اجتماع ما بعد-الكولونيالية، مقدمةً تحليلات نقدية بارعة حول صيرورة تجارب ومطالبات «الآخر» غير الأوروبي، والتي بقيت غير مرئية ضمن الروايات المهيمنة والأطر التحليلية في علم الاجتماع6. ولكن تبيَّنَ أن هذه المقاربة كانت اختزاليةً عندما قرأت بعض الظواهر الاجتماعية، ففي كلمتها المفتاحية في «تهيكلات ما بعد-الكولونيالية في أوروبا» في المؤتمر التاسع للجمعية الأوروبية لعلم الاجتماع (براغ، 2015)، قامت بتصوير اللاجئين السوريين في أوروبا ببساطة على أنهم مهاجريّ ما بعد-الكولونيالية، وأوضحت أن أوروبا قد جذبتهم باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة، ولكن المجتمعات الأوروبية البيضاء لا تريدهم لأنها لم تتصالح مع ذاكرة إرثها الاستعماري. يُخفي هذا التأطير ما بعد-الكولونيالي أن السبب الرئيس لموجة اللجوء هو الاستبداد فائق العنف في العالم العربي، حيث وطأة الأنظمة الاستبدادية المحلية (على سبيل المثال في حالة سوريا: نظام الأسد، السعودية، قطر وإيران كلاعبين رئيسيين) تفوق تأثير القوى الإمبريالية الغربية.

لم تُختَزَل المقاربة ما بعد-الكولونيالية في مناهضة الإمبريالية فحسب، ولكنها اختُزِلَت أيضاً في مناهضة الغرب، حيث تطور نهجٌ يهدف الى نزع الأصول والنظريات الغربية من الإنتاج المعرفي العربي. ولن أدخل هنا بنقدٍ تفصيليٍ حول كيفية فهم بنيوية إدوارد سعيد في منطقتنا العربية، إذ يمكن للقارئ أن يعود الى كتاب مهدي عامل، ماركس في استشراق إدوارد سعيد: هل القلب للشرق والعقل للغرب؟، أو كتاب صادق جلال العظم، الاستشراق والاستشراق معكوساً. ولكنني أريد أن أذكّر بمقولة هامة لطلال أسد، الذي اعتبرَ أن المشكلة ليست في الأصول الغربية لمفاهيم العلوم الاجتماعية في حد ذاتها، وإنما في السلطة وراء هذه المفاهيم وخطاباتها7. ولذا فقد انتهى الأمر ببعض من يدعون للمعرفة غير الغربية الى إفقار أنفسهم، بسبب الميل إلى العودة بلزومٍ أو بغير لزومٍ إلى إنجازات العلماء العرب في التاريخ. وعلى حد قول فادي بردويل8، فإن إعادة البعض لقراءة التراث قد هدفت ولو جزئياً الى دحض شبهة المصدر الغربي لأفكار العدالة الاجتماعية والمساواة اليسارية من خلال تأصيلها في التاريخ العربي-الإسلامي.

كمحررٍ للمجلة العربية لعلم الاجتماع (إضافات)، اطلعتُ على مئاتٍ من المقالات المرسلة للمجلة خلال العقد السابق، ووجدتُ في كثيرٍ من الأحيان استخداماً زخرفياً للإنتاج المعرفي العربي القديم كالإشارة إلى ابن خلدون (1332-1406) أو مالك بن نبي (1905-1973)، أو لياً لعنق التحليل بحيث يتناسب الواقع مع بعض هذه المفاهيم النظرية. على سبيل المثال، على الرغم من حقيقة أن السلطة الاستعمارية الفرنسية وسلطات الاستقلال اللاحقة قد دمرت البنية القبلية في الجزائر، فإن كثيراً من الباحثين الاجتماعيين يستمرون في استخدام العصبية القبلية باعتبارها المصدر الرئيس لديناميات الفعل السياسي هناك. وكذلك يمكن العثور على مثل سوء الاستخدام هذا بين أولئك الذين يدعون إلى أسلمة المعرفة بشكلٍ عام، أو العلوم الاجتماعية على وجه الخصوص، كتصورٍ مضادٍ لأطروحات العلوم الاجتماعية «الغربية»، من خلال بنى ثنائية: حداثة/تراث، ديمقراطية/شورى، وتدين/علمانية، إلخ. لم يكن هذا التحليل الذي يؤسس لتخومٍ بين «الحضارات» آليةً مناسبةً لفهم التغيرات في العالم العربي. أما وقد قلت ذلك، فأنا أؤيد استخدام المصادر المحلية للمعرفة، ليس فقط من حيث البيانات ولكن أيضاً من حيث المفاهيم والنظريات، ولكن يجب أن يتم ذلك ليس كمشروعٍ قوميٍ وإنما بوصفه ضرورةً للفهم الدقيق للواقع المحلي. لم يعد جاك لاكان يقنعني أن العلاقة بين الذات والآخر هي دائماً علاقة صراع.

لقد دعا عبد الكبير الخطيبي بحقٍ إلى فكرٍ بديلٍ عن ما بعد-الكولونيالية، فهو يعتبرُ أوروبا اختلافاً يسكن فينا، أو لقاءً مع الغيرية التي تقدم لنا فرصة الحوار مع العالم9. ينادي الخطيبي بالفكر التعددي، ويعتبرُ أن للمغرب العربي موقعاً فريداً بين الشرق والغرب وإفريقيا لتنمية التعددية ثقافياً ولغوياً وسياسياً. وسيكون هذا الفكر بكل اللغات، وليس فكراً باللغة العربية.

لقد قامت فجأةً حجج ما بعد-الكولونيالية بتوحيد جزءٍ من هذا اليسار مع الإسلاميين، الذين يلومون الغرب دوماً على أي مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية يواجهونها في المنطقة، ويتجهون إلى تفعيل التحليل الجيوبوليتيكي التآمري.

نحو مقاربة ما بعد-استبدادية

أقترحُ هنا أن يتم استكمال الدراسات ما بعد-الكولونيالية، بدراساتٍ أُسميّها ما بعد-الاستبدادية. نحن بحاجةٍ إلى نقدٍ مزدوج، كما يطرحه عبد الكبير الخطيبي: «أولاً، تفكيكُ المفاهيم التي ظهرت من المعرفة السوسيولوجية وخطاب أولئك الذين تحدثوا نيابة عن المنطقة العربية، التي تتسم في الغالب بالإيديولوجيا المركزية –الإثنية- الغربية، وثانياً، نقد المعرفة السوسيولوجية والخطاب حول المجتمعات العربية، الذي ينتجه العرب أنفسهم». أو أن يكون لنا وعيٌ مزدوج (double-consciousness)، كما يقترحه موريس أن دوبواز عالم الاجتماع الأفرو-أمريكي. في هذا المجال ينبغي إيلاء الاهتمام ليس فقط إلى كيفية تأثير الأنظمة الاستبدادية على إنتاج المعرفة بطرقٍ شتى، ولكن إلى كيفية نشوء مقاومة لهذا التأثير من قبل هؤلاء الذين يرفضون الخنوع للسلطة وإغواءاتها.

لماذا نحتاجُ إلى دراسات ما بعد-الاستبداد؟ هناك العديد من الأسباب:

أولاً: البحث الاجتماعي لا يكتمل إلا عندما تتوفر ثلاثة عناصر حسبَ السوسيولوجي الهندي أندريه باتاي10: العنصر الأول (الإمبيريقي) وهو الجانب الميداني للبحث، والعنصر الثاني (السيستماتيكي) وهو الإدراك بأن الظاهرة المدروسة لا يمكن فهمها من دون ربطها بالتاريخ والاقتصاد السياسي وطبيعة المؤسسة السياسية، فمثلاً لا يمكن دراسة المسؤولية الاجتماعية للشركات من دون التحدّث عن تخلّي الدولة عن برامج العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة. أما العنصر الأخير (المقارناتي)، فهو مقارنة الظاهرة في المجتمع المدروس مع أمثالها في مجتمعات أخرى، ومهما كان الجانب الإمبيريقي ضيّقاً (بحثٌ أُجري على مستوى قرية أو مجموعة صغيرة)، فإنه يتوجّب على الباحث إجراء المقارنات بسياقات أخرى، بغضّ النظر عمّا إذا كان ذلك سيؤدي إلى التعميم أم لا، ويتمّ ذلك من خلال السعي ذهاباً وإياباً بين الإمبيريقي والنظري، بحيث نتبيّن كيف أن هذا البحث سيساهم في فهم إشكالياتٍ تتجاوز مجتمع الدراسة، ويساهم في تطوير النظرية. وإذا لم نفعل ذلك، سنقع في مشكلة ما أسميتُها أسطورة الفرادة، واعتبار أن كل مجتمعٍ فريدٌ واستثنائي.

لقد اتسمت كثيرٌ من الدراسات العربية بضعف الجانب السيستيماتيكي، فعلى سبيل المثال، بعد استعراض مجلتين علميتين في الخليج العربي، وجدنا أن العلوم الاجتماعية تفتقر إلى هذا الجانب. لقد تحولت هذه العلوم إلى دراسة مشكلات صغيرة باستخدام تقنية علمية، لكن من دون التعامل مع الطبيعة الاستبدادية للنظم الملكية هناك، بالإضافة إلى هياكل السلطة الأخرى وطبيعة الاقتصاد السياسي. ويتجلى أيضاً غياب هذا الجانب لدى كثيرٍ من الباحثين العرب الذين هجروا تراثهم ولم يتعاملوا معه نقدياً، كما يرى ذلك هشام جعيط11، هذا في الوقت الذي ارتبط فيه المفكّرون الأوروبيون بتراثهم.

ثانياً: إن الرقابة الذاتية من الباحثين تجعلُ إنتاج العلوم الاجتماعية مليئة باللا-مُفكَّر فيه. في بعض الأحيان، يكون النقد للمجتمع أو للدولة مبطناً وعمومياً إلى درجة أن البحث يفقدُ قوته التحليلية. أما أولئك الذين يقاومون، فسوف يستخدمون كثيراً من المهارات اللغوية، وإلا فسوف ينتهي بهم المطاف في أقبية السجون أو المنفى أو التهميش. الخوف ليس فقط من الدولة، ولكن من بعض الجماعات الإيديولوجيّة العنيفة مثل الإسلاميين المتطرفين. ومن هنا تأكيد إدوارد سعيد12 على أهمية المثقف المهاجر والمنفي والمغترب في حماية الدور النقدي للمثقف، كصوتٍ معبرٍ عن الاستقامة والشجاعة، وربما تكون دعوة شكري الريان13 لتنظيم الشتات السوري دفعاً باتجاه هذه الحماية.

ثالثاً: في ظل الاستبداد، يصبح كثيرٌ من المثقفين المحترفين متعمقين في تخصصهم، وينتقلون من موقع الاستقلالية إلى إقامة حلفٍ مع منظماتٍ مؤسساتية شديدة القوة والبأس، وإلا فإن مسارهم المهني سيكون هامشياً، وسيصبح بعض المثقفين الهواة أَجْرَأَ في نقد المجتمع والسلطة من المحترفين.

رابعاً: تُقنع النخبة المستبدة الباحث والجماهير بأولية الوطني على الاجتماعي، وبخطورة العوامل الخارجية مقارنة بتلك المحلية، وأفضلُ مثالٍ على ذلك هو كيفية تحليل الانتفاضات العربية من قبل اليسار المناهض للإمبريالية.

خامساً: لقد شجعت الأنظمة العربية الاستبدادية ثقافة أحادية متماشية مع السردية الرسمية، دافعةً السرديات الأخرى الى فضاءات خاصة وشبه خاصة. لقد ساهم غياب المجال العمومي الهبرماسي لتلاقح الأفكار، بتعميق القطيعة بين اليسار الليبرالي وشرائح واسعة من الإسلاميين. واللوم هنا ليس على الدولة وحدها أو على طرفٍ واحد، بل على الطرفين ولو بدرجات متفاوتة. ولا أبالغ في القول إن ذلك قد أًسّسَ لحروب شبه أهلية، كما هو الحال في مصر أو في ليبيا. ونظراً لأهمية هذه النقطة سوف أفرد لها فقرةً لاحقة.

سادساً: في ظل ثقافة الدول المستبدة، يسود الخوف والشك من أي شكل من أشكال المفاهيم العالمية مثل حقوق الإنسان. لذا تتسم بعض الأدبيات الأكاديمية والفكرية بنشر أساطير حول فرادة كل مجتمعٍ وثقافة، لأن المقارنة قد تكشف زيف الخصوصية الثقافية والدينية.

أخيراً: لأن الدولة الاستبدادية ليست مهتمة بوجود سياسات تستند إلى دراسات علمية، يتردد الأكاديميون في التواصل مع الجماهير وكذلك مع واضعي السياسات العامة، ويتم اختزال إنتاج المعرفة إلى معرفة مهنية. فيصبح الإنتاج المعرفي رهيناً بالتمويل الخارجي، الذي يدفعُ إلى عمل بحوث سريعة قائمة على مشاريع تتغير دائماً، بدلاً من وجود برامج تسمح للباحثين بالتفكر وربط الجوانب الإمبيريقية والسيستيماتيكية والمقارناتية.

من نافل القول إن تأثير الاستبداد ليس جديداً على المنطقة، ولذا لا يمكن اختزاله إلى نصف القرن الماضي، وإنما يعود إلى عقودٍ وقرونٍ مديدة. فحسبَ محمد خاتمي، انحسار الفكر السياسي في العالم الإسلامي منذ الفارابي يكمن في سيطرة الطبيعة الصوفية على عقول وآداب كثيرٍ من المسلمين، ونمو هذا الفكر في ظل فضاء يسود فيه التغلب في ساحة السياسة ليصبح الحكم المستبد أمراً طبيعياً، ويعيبُ حتى على ابن خلدون تطبيعه وتنظيره للملكية المستبدة14، فالفكر السياسي الحالي هو نتاج الكولونيالية بقدر ما هو نتاج الاستبداد. والسؤال الأزلي «من يكتب التاريخ؟» الذي شغل النقاد ما بعد-الكولونياليين طويلاً، يجب ألا يوجه فقط للمستعمر المنتصر ومستشرقيه، ولكن أيضاً لأنظمة الحزب الواحد.

القطيعة بين مثقفي اليسار والمثقف الديني

دعوني أولاً أوضح من هو المثقف الديني، فهو مختلف عن الفقيه. حسبَ محمد يحيى15 تختلف المرتكزات المعرفيّة لكليهما في المصدر والآليّة والأصول المولّدة للمعرفة، فالمصدر المعرفيّ لدى الفقيه هو النّص وعالمه، أما لدى المثقّف فهو الواقع وعوالمه، أي أنّ الأوّل لديه كتاب الله التّدويني، في حين يتمسّك الآخر بالكتاب التكويني. وكما رأى محمد خاتمي16، فقد قلَّ المثقفون الدينيون وكثر الفقهاء.

أعتقدُ أن لكلٍ من الفقيه والمثقف الديني والمثقف اليساري (الماركسي أو الليبرالي أو القومي) اعتمادٌ على تصورات إيديولوجيّة، وبالتالي على نصوصٍ توجههم لقراءة الواقع. وكلما شُحِذَ النقد خفَّت الإيديولوجيا وتحررت رؤية الواقع منها، جزئيّاً على الأقل. إذن المطلوب أولاً نوع من التواضع عندما يتحدث اليساري مع الديني أو العكس، فكلاهما يحتاج الى استخدام الأدوات النقدية للتخفيف من الأحكام المسبقة والنمطية والكليات التي تظهر في لحظة معينة بوصفها قدسية أو بديهية أو تقدمية أو مع حركة التاريخ. وبينما كتب محمد أركون في التسعينيات أن الفكر الإسلامي قد تقوقع داخل السياج الدوغمائي المغلق (سياج كلاميّ فقهيّ يفرض التقليد ويمنع التجديد والابتكار)، أعتقدُ أن الفكر اليساري ما بعد-الكولونيالي قد وقع في شرك هذا السياج. ففي سياق التشابه والمماثلة بين منهجيَّة المثقَّف الشيوعي ومنهجيَّة المثقَّف الإسلامي، كتبَ علي حرب: «هذا شأن المثقَّفين مع سائر مقولاتهم وشعاراتهم، كالإسلام والعروبة والاشتراكية: لقد تعاملوا مع هذه المصطلحات كماهياتٍ ثابتة، كمطلقاتٍ تتعالى على الممارسات التاريخية، أو كليَّات مجرَّدة عن المعايشات اليومية، فكانت النتيجة العجز عن تغيير الواقع»17.

هذه القطيعة ما بعد-الكولونيالية قد أججتها نخبة يسارية تميل قطعاً إلى العلمانية، والتي صورت الآخر ليس فقط على أنه الغرب، ولكن على أنه الديني أيضاً. لقد تبدى الإسلام بشكل متكرر وكأنه «آخرٌ محليٌّ»، جنباً إلى جنب مع الآخر الغربي الموثق على نحو جيد18.

- فيليبس، 2016، الآخر في الأدب العربي الحديث: نقد لنظرية ما بعد الاستعمار.

ظهرت دلالات سوسيولوجيا القطيعة في أبحاثي السابقة، فمثلا لا توجد نقاشات بين مثقف اليسار والمثقف الديني في الصحف اليومية19. وإن شاهدناها عبر التلفاز، فغالباً ما تكون على شكلٍ مصارعاتيٍ مشهديٍ سجاليٍ كما نجده مثلاً في برنامج «الاتجاه المعاكس» لفيصل القاسم على قناة الجزيرة، وهذا السجال لا يشكّلُ بوتقةً لعقلنة الخطابات، بل للتجييش البافلوفي اليساري ضد الديني أو العكس. وهكذا تصبح هذه الاستقطابات الحادة مادة غنية للجماهير لتعميق الفكر التكفيري بأشكاله العلمانية أو الدينية، أو الفكر القائم على ثنائيات الوطني/الخائن أو المقاوم-الممانع/العميل.

طبعاً لا يخلو الأمر من استثناءات هامة في بعض الصحف العربية ذات النفس الليبرالي، وهنا أؤكد أن الليبرالية معناها التعددية وحرية الرأي وليس التحزب لإيديولوجيا تظن نفسها فوق الجميع. وربما أهم استثناء هو جريدة العربي الجديد التي صدرت بعد بدء الانتفاضات العربية من لندن، والتي تستكتبُ في صفحات الرأي أطيافاً سياسيةً وفكريةً مختلفة، ولو أن الجدل والحوار يبقى بينهما محدوداً، فنادراً ما نجد ردوداً بين الكتاب أو حتى استشهاداً ببعضهم بعضاً. وهذا يُظهر ضعف دور محرري صفحات الرأي في استكتاب الرأي والرأي الآخر في بعض الموضوعات الهامة، لتقديمها للقارئ على شكل مناقشة كاملة مع آراء مختلفة.

سوسيولوجيا القطيعة أيضاً تتبين عند حصر أسماء المشاركين في ثلاثٍ وعشرين ندوة أو محاضرة حول الانتفاضات العربية أقيمت في الجامعة الأمريكية في بيروت بين 2011 و2015، فمن بين عشرات المشاركين هناك فقط مدعوان من ذوي الاتجاهات الإسلامية، مقابل العشرات من المنظرين اليساريين، ومن بينهم طبعاً من أصبحوا من مؤيدي الانقلاب العسكري في مصر في 2012. كان هناك كثيرٌ من الأوراق عن الحركات الإسلامية، ولكنها بلونٍ واحدٍ تجييشيٍ للحديث عن «سرقة الثورات» من قبل هذه الحركات، و«عدم مصداقية مطالبتهم بالديمقراطية»، وأن «سيد قطب يبقى الملهم التنظيمي والنظري تحت عباءتهم»، وأنهم «عملاء لأمريكا والسعودية»، إلخ. كان ينبغي الانتظار حتى 2016 للاستماع لشخصيات مثل هبة رؤوف عزّت وعبد الفتاح مورو اللذين شاركا في مؤتمر للجامعة. ويمكن أيضاً انتقاد مركز الوليد بن طلال للدراسات والبحث، الذي يعرّف الجمهور العربي على صورة اختزالية واحدة عن الولايات المتحدة، ونادراً ما يكون هناك جدلٌ بين اتجاهات مختلفة.

حتى عندما اهتم الباحثون اليساريون بالحفريّات التراثية (من أمثال محمد عابد الجابري ومحمد أركون)، أصبحت مناقشة الفكر الديني تهدف إلى مقارعة الإسلاميين بدل أن تكون فرصة للحوار مع المثقف الديني والمجموعات الدينية التي يمكن أن تشكل جزءً جماهيرياً هاماً. وبالطبع لم تتوانَ بعضٌ من هذه المجموعات عن تقديم نقدٍ لاذعٍ لهم، واعتبرهم المتطرفون خطراً على الإسلام ورسالته ونصوصه المقدّسة. وبشكل عام، تميز النقد اليساري ما بعد-الكولونيالي ليس فقط بقسوته تجاه الفكر الغربي، ولكن أيضاً تجاه الفكر الديني. فمثلاً يكتب إدوارد سعيد قائلاً: «أما الوحي والإلهام، برغم كونهما معقولين تماماً كأسلوبين للفهم في الحياة الخاصة، فإنهما كارثتان إذا ما سعى المثقَّف إلى التَّنظير بموجبهما. وبالفعل فأنا مستعد لأذهب أبعد من ذلك وأقول: إن على المثقف الانهماك في نزاع مستمر مدى الحياة مع جميع الأوصياء على الرؤية المقدَّسة أو النص المقدَّس». هذه النزعة المتخايلة نجدها أيضاً عند المؤرخ السوري عزيز العظمة في فهمة للعلمانية والانسداد التاريخي العربي، وكذلك عند الشاعر أدونيس في ثقافويته اللاتاريخية وحديثه عن استحالة اصلاح التراث العربي-الإسلامي. وهنا أجد أهمية المسؤولية الاجتماعية للمثقف في ممارسته النقد، وفي الوقت نفسه فتح فضاءات للجدل والحوار، ليس بين الشلة والأصدقاء وفي الصالونات الأكاديمية الغربية، ولكن مع من نختلف معهم. وهنا أتفق مع زكي الميلاد20 في إصراره على أهمية ذلك، وخاصة بين المثقفين اليساريين والدينيين.

خاتمة

لفهم كثيرٍ من آثار التاريخ على الظواهر الاجتماعية، فإن القليل من المقاربة «ما بعد-الكولونيالية» لا مهرب منه، بلا إسرافٍ وابتذالٍ أو تبذير، حسب تعبير وسام سعادة21. ولكن ربما نحتاج الى كثيرٍ من المقاربة ما بعد-الاستبدادية للفهم الكلي للظواهر التي نعيشها في مجتمعاتنا العربية، وخاصة إذا كنا حريصين على توليد، ليس فقط أبستمولوجيات جديدة، ولكن أيضاً ظروف صحية للعمل البحثي.

لقد أدى التركيز «المرضي» على المقاربة ما بعد-الكولونيالية على حساب المقاربة ما بعد-الاستبدادية، إلى تشوهاتٍ فكرية مذهلة. في الآونة الأخيرة، كان هناك العديد من الندوات والمؤتمرات في العالم العربي التي أحيت الذكرى المئوية المشؤومة لاتفاقيات سايكس-بيكو والتدخلات الاستعمارية والانقسامات الجغرافية في المنطقة منذ ذلك الوقت. لقد شاركتُ في واحدةٍ منها، واقترحتُ استبدال الاسمين الفرنسي والإنجليزي، بأسماء سياسيين محليين عززوا الانقسامات في الآونة الأخيرة. وهذا لا يعكس كون داعش أزالت المراكز الحدودية بين العراق وسوريا في عام 2014، كجزءٍ من خطة أعلنتها لاستعادة الخلافة الإسلامية على أنقاض حدود سايكس-بيكو، بل أن هناك حدوداً جغرافية جديدة تحاول فرضها بعض القوى الإقليمية جاهدةً، وأن هناك تخوماً اجتماعيةً وطائفيةً يفرضها النظام المحلي المستبد.

المطلوب من الآن فصاعداً برنامج للنقد المزدوج يرفض «الاختلاف المتوحش» الذي يقذف بالآخر خارجاً بالمطلق، فيؤدي بشكلٍ حتميٍ إلى ضلال الهويات المميتة. المطلوبُ هو التفريقُ بين المصالح السياسية الإمبريالية للغرب، وإمكانية الاستفادة من النزعات الليبرالية والإنسانية فيه. والموضوع ليس أخذ الغرب كله أو رفضه كله، ولكن الموضوع هو التعامل معه بحسٍّ نقديٍ مرهفٍ قادرٍ على سحب الزبدة من الحليب.

المصدر: الجمهورية