محمد خليفة

مقدمة

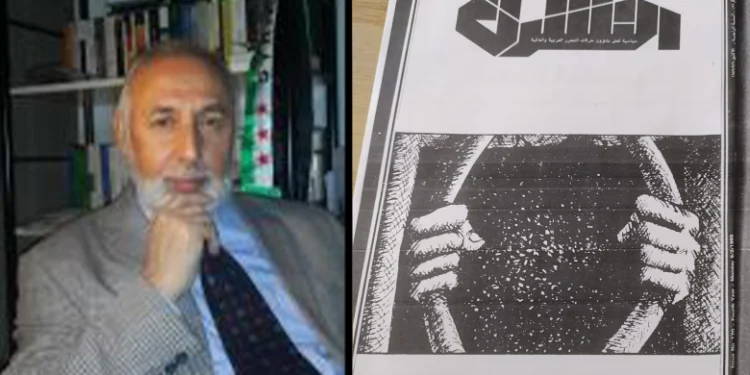

في الذكرى السنوية الثانية لرحيل محمد خليفة، رحمه الله، الباحث والكاتب الصحفي، والمناضل ضد نظام آل الأسد طوال سني حياته، نعيد نشر دراسة قيمة له، تكريماً ووفاءً وتذكيراً بمواقفه الوطنية المبكرة ونظرته الاستشرافية. الدراسة كتبها ونشرها على أربع حلقات، وباسم مستعار: “خالد العربي”، في مجلة “النشرة” التي كانت “تعنى بشؤون حركات التحرر العربية والعالمية” مساهمة منه في إطار ملف كبير عملت عليه، النشرة حينها، تحت عنوان: (أزمة المعارضة السورية).

الدراسة نشرت في الأعداد 119حتى 122 في الفترة الممتدة بين شباط/ فبراير 1989 حتى نيسان/ أبريل من العام نفسه.

في هذا الصدد الشكر الجزيل للأخ محمود خزام رئيس تحرير مجلة النشرة الذي قدم لنا ما يملك من اسهامات راحلنا الكبير محمد خليفة في المجلة المذكورة.

اليوم، في ظل المحنة السورية كم نحن بحاجة، لمحمد خليفة وأمثاله، لقلمه ورؤيته ومواقفه.؟

سوريا فقدت في الدرجة الأولى إنسانَها المبدع

انهيارُ الطبقة المتوسطة التي كانت عماد المجتمع والدولة في سوريا دائمًا

الطبقة الطفيلية التي تكونت تفوق في ثرائها الأسر الحاكمة في دول النفط الخليجية أحيانًا

في الحلقة الثانية من دراسته الهامةِ عن أزمة المعارضة السورية، يحاول زميلُنا «خالد العربي» أن يُحددَ التغيراتِ والتحولاتِ التي حدثت في المجتمع السوري خلال ما أسماه حقبة الأسد». ويؤكد أنَّ المجتمعَ السوري تعرَّض خلال هذه الحقبةِ إلى هزات عنيفةٍ، وتغييرات قاسية، وتدمير کامل في بعض جوانبه الأخرى، وأدَّی مجملُ ذلك إلى جملة آثارٍ ونتائجَ خطيرةٍ هي التي تشكل اليوم أعراض المرض السوري، أو بعبارة أخرى تشكِّل معالمَ الأزمة الاجتماعية، الوطنية، المدنية، الحضارية في سوريا…هنا الحلقة الثانية الخاصة «بالمجتمع المدني»…

من المؤكَّد أنَّ المجتمع المدني السوري الذي نراه اليوم بعد ثمانيَ عشرةَ سنة من حقبة الأسد هو غيرُ ذلك المجتمع المدني الذي كان قائمًا حتى عام 1970

فخلال هذه الحقبةِ تعرَّض المجتمعُ لهزات عنيفة، وتغييراتٍ قاسيةٍ، واختلال في سلالمه الطبقية، أو القيمية، ومؤسساته التقليدية، وكما تعرَّض لتحطيم أو تدمير كامل في بعض جوانبه الأخرى، وأدَّى مجملُ ذلك إلى جملة آثار ونتائج خطيرة هي التي تشكل اليوم أعراضَ المرضِ السوري، أو بعبارة أخرى، تشكل معالم الأزمة الاجتماعية، الوطنية، المدنية، الحضارية، في سوريا، وهي مكمن الخطورة؛ وذلك أنَّه إذا كان التخلصُ من النظام السياسي ممكنًا اليوم أو غدًا، فإنَّ التخلصَ من آثار الأزمة الاجتماعية المدنية، ليس بالسهولة ذاتِها، وتحتاج إلى حقبة أخرى طويلة من العمل والبناء والمعالجة والإصلاح؛ ليستعيدَ الوطنُ وحدتَه وتماسكه، ويستردَّ المجتمعُ فاعليته وإبداعيته، ويستخلصَ الإنسانُ الفردُ كيانَه ووجدانه وصفاء ضميرِه وعقله.

وما لا شكَّ فيه أنَّ دراسةَ التحولات السلبية أو الإيجابية التي شهدها المجتمع في الحقبة الماضية، هو مهمةٌ ذاتُ أولوية على ما عداها، تقع على عاتق النخبة الفكرية والسياسية المعارضة، الحريصةِ على إعادة الحرية والكرامة إلى سوريا، وإعادة سوريا إلى دورها الوطني والقومي والتحرري والعالمي، الخلَّاق.

ولا يجوز بأيِّ حالٍ استمرارُ العملِ السياسي المعارض على حالة الراهنة، مقتصرًا على إطلاق شعارات جفت الدماءُ في حروفها وعروقها، والتشبث بأفكارٍ وتقاليدَ، وطرقِ عمل، لم تعدْ تتناسب والواقع الجديد، ولا يجوز أيضًا استمرارُ العمل السياسي، باعتباره عملًا سياسيًّا فقط، أي مجردَ شعارات، وعملًا حزبيًّا مباشرًا، وإنَّما لابدَّ أن يتجذر السياسيُّ على قاعدة ثقافية قوية، وبجذور فكرية ومعرفية وأيديولوجية، ولا بدَّ أن يكون الشعارُ السياسي، أو البرنامج، أو العمل الحزبي، نتيجةً وخلاصةً للعمل الفكري، والثقافي، والبحث الميداني الاجتماعي، حسب الواقع الراهن، وحسب مقتضيات الإصلاح، والمعالجة، على أسس علمية بحتة.

وفي غياب هذه الشروط، تظهرُ إحدى معالمِ الأزمة التي تعيشها المعارضةُ السورية.

وللأسف، فإنَّ غالبيةَ المساهمات والمداخلات التي شاركت في حوار «النشرة» حول أزمةِ العملِ السياسي والمعارضة في سوريا، كانت ترسم الواقع، أو تطرح المستقبل، برؤية سياسية قاصرة أو مقتصرة على البعد السياسي فقط…على أي حال، لنا عودةٌ إلى هذه المسألة، نتناول فيها المعارضةَ السياسية السورية تناولًا مستقلًا ومسهبًا. وما علينا الآن إلَّا أن نحاول تحديد المتغيرات والتحولات التي حدثت في المجتمع السوري خلال حقبة الأسد.

أولا: الانقسام الطائفي:

لا شكَّ أنَّ أخطرَ العوامل التي أثرت سلبًا في المجتمع السوري خلال هذه الحقبة هو العاملُ الطائفي الذي أقحمه حافظ الأسد منذ اليوم الأول لوصوله إلى الحكم، واستخدمَه في استبدال القاعدة الشرعية لنظامه، من القاعدة الاجتماعية الطبقية، إلى القاعدة الطائفية، وتحديدًا الطائفة العلوية؛ وبالنتيجة عمل ونجح في تحويل تلك الطائفة التي لا تزيد نسبتها عن ٪10 من مجموع الشعب العربي السوري إلى طائفة تُهيمن على جميع مقدرات البلاد الاقتصادية، والعسكرية، والسياسية، والإدارية، والعلمية. ولم يكن مشروعُ الأسد، هذا، مشروعًا جديدًا، فهو نموذجٌ له عشراتُ السوابق في العالم الثالث، وفي الوطن العربي، وأبرزُها المشروعُ الطائفي الماروني، الانعزالي في لبنان؛ حيث المارونيةُ السياسية تهيمن أو تتحكم في جميع شؤون الدولة والمجتمع؛ من خلال عملية تحويلها إلى «فئة مدججة بالأسلحة والسلطات والصلاحيات، وكلُّ فرد منها له موقعُه الحساس، وله صلاحياتُه المتعددة، ووظائفُه الكثيرة في آن واحد، وله امتيازاتُه و«حقوقه» الخاصة النابعة من صفته الطائفية الصرف، بصورة تفوق أيَّ مواطن آخر.

لقد كانتِ «الطوائف» موجودة دائمًا في مجتمعاتنا العربية، وهي ظاهرةٌ إيجابية، لا ظاهرةٌ سلبية، فهي تؤكد على وجود التعدد وتعايش الأقليات والأكثرية، وتبرهن على وجود التسامح والديمقراطية والحريات الدينية والفكرية، وحرية مزاولتها والمحافظة عليها ولو بالحد الأدنى؛ لأنَّ المجتمعات التي تنتفي منها التعدديةُ والأقليات الدينية والمذهبية والقومية، هي فقط المجتمعات التي قامت الأكثريات فيها بتدمير الأقليات وتذويبها بالقوة والقهر، والمجتمعات الأوروبية نماذج صارخة على هذا.

لكنَّ وجود الطوائف شيءٌ، ووجودَ العصبية الطائفية شيءٌ آخر، وما فعله الأسد هو تحويل العلوية إلى عصبية، وأيديولوجية، وقاعدة «شرعية» لنظامه على حساب باقي القوی الاجتماعية الطبقية والطائفية.

وفي مرحلة لاحقة، حاول النظامُ الطائفي العلوي، توسيعَ قاعدته الطائفية، لاسيما عندما تعرَّض لامتحان عسير من قبل المعارضة المسلحة عام 1979 – 1982 التي تمثلت بالإخوان المسلمين، وحاولت أن تمثلَ الأكثرية الإسلامية السنية، فاتجه إلى إقامة «تحالف بين الأقليات» ضد الأكثرية، وحاول إقناع أو أغراء الطوائف: المسيحية، الدرزية، الشيعية…كما حاول إقناع واجتذاب الأقلياتِ القومية: الأكراد، الأرمن، وغيرهما…أي أنَّه حاول توسيعَ الانشقاقِ الطائفي في المجتمع، وبدلًا من أن يكون ذلك الامتحانُ مناسبةً للإصلاح صار مناسبةً لتعقيد المشكلة أكثر؛ مما يدل بصورة قاطعة على عمق ونضج التكوين والمشروع الطائفي في فکر وسلوك نظام الأسد. ولكنَّ الأمرَ الذي لابدَّ أن نقف عنده، هو رفضُ تلك الطوائفِ والأقليات الوطنية السورية الانجرارَ إلى مائدة النظام، ورفضُها القاطع للاستجابة له، بل ووقوفُها القوي مع غالبية الشعب السوري على قاعدة وطنية واجتماعية، ومناداتُها بالتغيير السياسي والاجتماعي، وكان التعاطفُ بين الفئات الطائفية ـ إذا جاز لنا أن نتكلم بهذه اللغةِ بقصد الاستشهاد فقط – بما فيها المسيحية، مع المعارضة الوطنية بما فيها الإخوان المسلمين، ظاهرة مهمة ورائعة، ولكنها ليست ظاهرة غريبة، فالشعب السوري العربي، من أكثر الشعوب العربية تلاحمًا وتماسكًا وطنيًّا واجتماعيًّا في تاريخه الحديث والمعاصر. هذا إضافة إلى أنَّ النظامَ كان يمرُّ في تلك المرحلة ومن ناحية واقعية لا في مرحلة توسيع قاعدته الطائفية، وإنَّما في مرحلة تقلصها… فالنظام الذي بدأ عام 1971 بالطائفية…كان قد بدأ يُضيق قاعدتَه الشرعيةَ الطائفية وساحة امتيازاته الاقتصادية –والإدارية والمالية لتصبحَ قاعدة أقلَّ من طائفية: عائلية (عائلة الأسد وما يلوذ بها: مخلوف… فياض ـ حيدر…إلخ).

حتى أنَّ باقيَ الطائفة العلوية، بدأت تتنبه إلى مخاطر الزلزال الطائفي الذي يسببه الأسد وأشقاؤه وأقرباؤه باسمهم على حساب مصالحِهم الحقيقية، ورصيدِهم الوطني النضالي الاستقلالي السابق، بل ورصيدِ كفاحهم التحرري الطبقي، والقومي العربي في مرحلة ما بعد الاستقلال…

وأيًّا كانتِ النسبةُ، وأيًّا كان الحجم، فإنَّ شرائحَ هامةً من الطائفة العلوية بدأت تعارض وتستنكر طائفية النظام وسياساته، وبدأت تقاوم وتناضل…ومن المعروف أنَّ هناك شهداء عديدين قتلهم النظام بسبب مواقفِهم المناهضة، ونضالاتهم في صفوف الأحزاب الوطنية والقومية والتقدمية، منهم يساريون، ومنهم رجال دين، ومنهم مثقفون ليبراليون وديمقراطيون…

لكنَّ ذلك لا يعني أنَّ الشرخَ الطائفي في المجتمع السوري لم يحصل، ولم يترتب عليه نتائجُ خطيرة، ليس ميسورًا في المستقبل القريب الشفاءُ منها، وإزالتُها.

لا بدَّ من الاعتراف بذلك…ولا بدَّ من دراسته، ولا بدَّ من حصر الأضرار والتمزقات، حتى يمكن فيما بعد معالجتُها…وإذا كان الجيشُ العربي السوري، هو أبرز المؤسسات والمجالات التي ظهرت فيها آثارُ السياسة الطائفية للعيان، وأخطرُ المجالات، فإنَّ الساحةَ الاجتماعية ليست أقلَّ تعرضًا وتضررًا؛ ومن حيثُ المبدأُ فإنَّ أيَّ اعتماد للطائفية هو تمزيقٌ للوحدة الاجتماعية، ونفيٌ للمعايير الطبقية والجدارة والكفاءة العلمية أو المهنية أو الإبداعية، ونفيٌ لمبدأ تكافؤ الفرص، واعتداءٌ على سيادة القانون، وتمییزٌ کريهٌ بين أبناء المجتمع والوطن الواحد، ولكل واحد من تلك الأمور نتائجُ وآثارٌ تتسع وتتعمق على ساحة المجتمع وحقوله وهياكله وبناه.

ومع الوقت تتداعى النتائج، لتُدمرَ الإدارة، وتُفسدَ الاقتصاد، وتحطمَ التعليم، وتمزقَ القوات المسلحة، وتحقنَ المشاعرَ بالأحقاد والضغائن، وتفرقَ المواطنين، وتؤديَ إلى تخلف الفنون والثقافة والرياضة…وتغيبَ في ظل ذلك أيةُ احتمالات أو إمكانية للحياة الديمقراطية، أو الاستقرار، أو الازدهار الاقتصادي، أو التنمية، وتصلَ في ذروة تداعياتها إلى حالة المواجهة الدامية بين الطائفة المسيطرة، والطوائف المغبونة، وتقودَ إلى حرب أهلية دموية، بشعة، وتضعَ مصير البلاد كلِّها أو وحدةَ الوطن على كف عفريت…وهذا هو المصير البائس الذي انتهى إليه لبنان…والمصير الذي لا يستطيع أحدٌ منَّا أن ينفيَ احتمال تکراره في سوريا لو استمرت الظروف على وتيرتها الراهنة، لاسيما إذا تكررت ردودُ الفعل الطائفية بما تحمله من هبَّات غيرِ مسيطرٍ عليها، وعوامل ثانوية تلقائية قد تدخل إلى ساحة الفعل دون إرادةٍ من أحد.

نتوقف هنا ولا نريد الإطالة في الحديث عن الانقسام الطائفي وآثاره ونتائجه أكثر مما سبق، ذلك أنَّ هذا العاملَ هو الأبرز والأوضح في معالم حقبة الأسد في المجتمع السوري، وجميعُ القوى والأحزاب والمثقفين والباحثين يعرفون أخطاره وأضراره، ونفضل الانتقال إلى العوامل والمعالم الأخرى وهي أقلُّ بروزًا وأقلُّ درسًا من قبل القوى السياسية والفكرية.

ثانيًا: الانهيار الطبقي

نتيجة للعامل الطائفي، والعاملِ الديكتاتوري، وقيامِ النظام البوليسي، واتساعِ نطاق دور وصلاحيات أجهزة الأمن من ناحية أولى، ونتيجةٍ لعامل النفط، وتحويلِ الاقتصاد إلى سياسة، من ناحية ثانية، وهي العوامل التي سبق وأن ذكرناها كسمات رئيسة لنظام وحقبة الأسد، فإنَّ المجتمع السوري ولا سيما منذ عام 1974 شهد خلخلةً واسعةً وعميقةً في تكوينه الطبقي، وترکیبًا طبقيًّا جديدًا.

حتى عام 1970، كان المجتمع السوري ينقسم إلى ثلاث طبقات رئيسة: البورجوازية بشرائحها الصغرى والمتوسطة والكبيرة وأشكالها التجارية والصناعية والزراعية، والطبقة المتوسطة، التي تضمُّ بصورة رئيسة الموظفين، بمن فيهم العسكريون والمهنيون والحرفيون، وغالبيةُ الفلاحين ذوي الملكية المحدودة، والطبقة الفقيرة التي تضمُّ العمالَ والأجراء والفلاحين المعدمين الذين لا يملكون سوى جهدهم.

ومن بين هذه الطبقات، كانتِ الطبقةُ المتوسطة هي الأكبر عددًا ونفوذًا في المجتمع السوري، يُضاف إليها الشرائحُ الدنيا من البورجوازية.

من هذه الطبقة تتشكلُ الغالبيةُ الساحقة من سكان المدن والنخب العلمية والثقافية والسياسية.

وعلى هذه الطبقة تعتمدُ الدولةُ كجهاز حاکمٍ وإداري، وتقوم المشاركةُ السياسية، وعليها تعتمدُ غالبيةُ الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة، اليمينية واليسارية، وهي الطبقةُ التي صاغت وقادت التحولات السياسية والاجتماعية بعد الاستقلال، بما فيها الثورات والانقلابات ذاتُ الطابع التقدمي والتحرري، أو ذاتُ الطابع الرجعي والديني.

وبعد الإجراءات والتأميمات الاشتراكية منذ عام 1961، فإنَّ الطبقةَ المالكة القديمة بدأت بالانهيار، وفقدت مواقع نفوذِها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا سيما طبقةَ الإقطاع في الريف، ثم طبقة البورجوازية الصناعية الكبرى، وتبعتها البورجوازية التجارية الكبرى، وقيامُ القطاع العام، وهيمنةُ الدولة على التجارة الخارجية والداخلية، وتوزيعِ الأراضي على الفلاحين أو تحويلها إلى مزارعَ مملوكةٍ للدولة ومُدارَةٍ من قبلها.

بعد هذه التحولات، ورغم ما شابها من فوضى، ومحاباة وما رافقها من أخطاء، فقد تدني سقفُ الملكية الخاصة في سوريا تدنيًّا ملحوظًا.

وبتأثير مجموع ذلك، انتعشت أكثر فأكثر الطبقةُ المتوسطة، وازداد دورُها ونفوذها، في الحياة العامة، ولا سيما الفئات المتعلمة وموظفو الدولة الذين تضخم حجم مسؤولياتهم؛ فأصبحوا يُديرون شركاتٍ اقتصاديةً مؤممةً ضخمةً ذاتَ ميزانياتٍ هائلة، ويقودون قطاعًا عامًا يسيطر على غالبية الحقول الاقتصادية الرئيسة للدولة.

ولا شكَّ أنَّ تحسنًا ملحوظًا طرأ في هذه المرحلة القصيرة على مستوى حياة الفقراء، ولاسيما الفلاحون، فنتيجة لتوزيع الأراضي على بعضهم، أو تطبيق التعليم الإلزامي المجاني، أو التوسع في الجامعات والمعاهد، وتيسير سبل الانتساب إلى الجيش (خصوصا بعد هزيمة 1967)، وتطبيق خطة التنمية الأولى وبناء سد الفرات، جرى استيعابُ أعدادٍ كبيرة من اليد العاملة التي كانت قد مرت بمرحلة بطالة حادة بين 1962 و1966.

وتحسنت عمومًا أجورُ وحقوق وضمانات عمال المصانع المؤممة، وارتفعت مستوياتُ معيشتِهم وتعليمِهم وصحتهم، ووفرتِ الدولةُ مساكنَ شعبيةً لأعداد ولو قليلة منهم.

وعلى الصعيد المدني نفسِه، كانت تسود تلك المرحلةَ كامتداد طبيعي للمراحل السابقة، مجموعةٌ من القيم الاجتماعية والتقاليد والعادات الأصيلة والعريقة والكلاسيكية وذات مضمون إيجابي في غالبيتها الساحقة، من أهمِّ وأبرز هذه القيم، هي قيمة العمل عمومًا، والعمل المنتج خصوصًا معیار أخلاقي واجتماعي بين الناس، وكذلك قيمة العلم كوسيلة تنوير وتقدم بمقابل الجهل والتخلف، وكانت هناك أصولٌ متينةٌ لقيم العمل الجماعي، والتعاوني، والأسري والطبقي، والأهلي، وكانتِ الجمعياتُ الخيرية، والتعاونية، واتساعُ قواعد الأحزاب السياسية جميعًا ومعسكرات الشباب والعمل، وانتشارُ الاحتفالات الشعبية وحركة المظاهرات الكبيرة في الشارع تجلياتٌ مختلفةٌ لتلك الأصول والقواعد، وكان من النادر ملاحظةُ هجرة أو مهاجرين إلى الخارج سواء الدول النفط العربية أو الأوروبية.

ومن القيم التي كانت منتشرةً ومتأصلة، الشجاعةُ والغيرةُ والحماسةُ الوطنية، والانخراطُ في العمل السياسي والحزبي، وممارسةُ الهوايات الأدبية والفنية والرياضية التي كانت مزدهرة جدًّا.

وليس من الصعب طبعًا ملاحظةُ الترابط بين الأوضاع الطبقية والاقتصادية في تلك المرحلة من ناحية، وبين القيم والتقاليد والأفكار من ناحية ثانية.

بعد عام 1971، ولا سيما في سنوات 1974، شهد المجتمع انقلابًا عنيفًا في التكوين الطبقي والاجتماعي أو في التكوين الأخلاقي والثقافي والفكري.

لقد وُضعتِ الطبقةُ المتوسطة على ميدان سباقٍ طويلٍ، وفُتحت أمامها جميعُ الأبواب، وأُزيلت الحواجزُ، وأُعطيت لها إشارةُ الانطلاق، ولم يكنِ السباق منظمًا، ولا قانون له، ولا تكافؤَ فرص أمام المتسابقين ولا حدود…فكان في حقيقته تسابقًا بل تزاحمًا وتنافسًا وتدافعًا واقتتالًا على الغنائم والجوائز بين مجموعات تستخدم في السباق سيارات ودبابات، وبين مجموعات وأفراد لا يملكون سوى أقدامِهم الحافية…

وخلال سنواتٍ استطاع الذين وصلوا إلى الغنائم والجوائز أن يقفزوا بسرعة خيالية إلى مصافِّ الطبقة البورجوازية والأرستقراطية الكبرى، وحُكِمَ على الذين تخلفوا في الميدان أن يتساقطوا من خلال الفتحات والفجوات المحفورة في طريقهم إلى أسفل السافلين…إلى قاع الفقر والعَوَز…واستمر سقوطُهم، وتدنت مستوياتُ معيشتِهم بلا توقف هم وعموم الطبقة الفقيرة السابقة.

ولأنَّ الحصول على الغنائم ونهب الثروات، ودورة رأسمال النفط ومشاريع الدولة غير الإنتاجية، كانت حكرًا على رجال النظام ومسؤوليه الكبار، وأبناء الطائفة، وكوادر أجهزة المخابرات، والقوات المسلحة، وبعضِ المتنفذين من كوادر الحزب وأركانه، ثم من لفَّ حول هؤلاء من المصفقين والمؤيدين والحاشية…

ولأنَّ الحصولَ على مفاتيح كنوز الملك «أبو سليمان»، وجمع الثروة كان يتم بالنهب والرشوة واستغلال النفوذ الإداري والسياسي وسرقة المصانع والشركات والإدارات والوزارات أي بلا عمل ولا إنتاج…

فقد تكونت بسرعة خارقةٍ طبقةٌ طفيلية، من التجار والسماسرة والموظفين والمسؤولين…طبقةٌ طفيليةٌ تقتات من خيرات المجتمع، وتمصُّ دماء الجماهير الفقيرة والغفيرة!

وبالمقابل تكونت طبقةٌ من الفقراء والمعدمين، واتسع حجمُها حتى باتت تشمل الغالبية الساحقة من الشعب.

وهذه هي الصورة الطبقية الراهنة لسوريا.

هرمٌ اجتماعيٌّ مؤلفٌ من طبقتين فقط، رأس الهرم الضيق: وهو فئة طفيلية ثرية جدًّا، تفوق ثرواتُها ثروة الطبقة المالكة في بعض دول النفط الخليجية، وقاعدة الهرم: هي طبقاتٌ وفئاتٌ كثيرة وكبيرة تضم الغالبية الساحقة من المواطنين، الكادحين، عمال وموظفين وفلاحين وبقايا التجار الصغار والحرفيين التقليديين وحتى الرأسمالية الوطنية، وأصحاب الورش الصناعية والتجارية المستقلة…بل وحتى أصحاب الاختصاصات العلمية العالية: بمن فيهم المهندسون، والمحامون، والصيادلة، وأساتذة الجامعات وغيرهم.

ولأنَّ الطبقةَ الطفيلية الجديدة، تملك سلطة المال، وسلطة القرار الإداري والسياسي، فقد نما معها أو ترافق مع نموِّها ما يسمى بالقطاع الثالث، أي قطاع الخدمات، وظهرت البورصة البيضاء والسوداء، والمضاربات بأسعار الأراضي والمساكن والسيارات والذهب، وهي مجالاتٌ لم تكن موجودةً في السابق في سوريا، وُجدت، وخُلقت خصيصًا لعمل هذه الطبقة الطفيلية، وبغرض الحصول على مزيد من الثروة على حساب عامة المواطنين، حيث ارتفعت أسعار الأراضي مثلًا في عام واحد هو عام 1977 بين خمسة وسبعة أضعاف؛ بسبب وجود عددٍ من الرجال المتنفذين يخلقون بورصات ويتحكمون فيها…وكذلك جري في البورصات الأخرى…

ولأنَّ هذه الطبقةَ لا تحمل أيةَ مقومات، ولا تقوم على أية قواعدَ أو تقاليدَ سوى بالتنافس الضاري على جمع الثروة بلا أيِّ وازع خلقي أو رادع قانوني…فقد انتشرت أيضًا الجريمةُ عمومًا، ولا سيما الجريمة الاقتصادية، أي: الرشوة، وتصريف النقود، والاحتيال، وإساءة الأمانة، وإعطاء شيك بلا رصيد، وسرقة الأموال العامة، ثم تجارة التهريب، وتزييف العملة، والمضاربة على النقد الوطني، ورواج استعمال النقد الأجنبي وخصوصا الدولار…

وللأسباب نفسِها، نشأت، وراجت قيمٌ اجتماعيةٌ سلبيةٌ وكريهة ومتخلفة وخطيرة، كانتشار روح الاستهلاك، وروح البذخ والترف، واقتناء الأدوات والسلع الاستهلاكية المستوردة، وكذلك انتشرت ظاهرة التفسخ الأخلاقي، وصارت غايةُ جمع الثروة وتحقيقُ القدرة الشرائية، تبررُها أيةُ وسيلة، ولم يعدِ المجتمعُ يسأل من أنت؟ وما تعمل؟ وما أصلك؟ وما شرفك؟ وإنما ساد السؤال المكيافيلي: كم تملك؟ وما موقعك؟

وانتفت روحُ التعاون والترابط الاجتماعي، ولم يعدِ الفردُ يبحث عن «إطار جماعي واجتماعي» يحقق من خلاله ذاتَه وطموحاتِه ويحلُّ مشاكله، وإنَّما صار يختار الطريق الفردي الشخصي لحل مشاكلِه أو الهرب الفردي والخلاص الفردي بالهجرة إلى الخارج.

وانتشرتِ الهجرةُ الجماعيةُ إلى الخارج في السنوات العشر الأخيرة، حتى وصل عددُ السوريين المهاجرين يزيد عن مليون، جميعُهم بلا استثناء من الشباب، وجميعُهم من حملة المؤهلات والكفاءات العلمية والحرفية، وسارتِ الهجرةُ على طريقين، الأول: طريق العمل، أي الهجرة إلى بلدان النفط العربية بحثًا عن فرص عمل وجمع ثروة بأسلوب أكثر شرفًا من أساليب جمعِها في الداخل، ولكن الهدف هو هو…أي جمع الثروة وتحقيق الذات بالثروة…وربَّما للقدرة على مواصلة الحياة فقط، في ظل سباق أو تنافس ضارٍ وانقلاب طبقي دموي…والطريق الثاني: طريق الهجرة في سبيل الحرية، وغالبية الذين سلكوه من المثقفين والمفكرين والمهتمين بالشأن السياسي، واتجهوا إلى أوروبا الغربية بحثًا عن مناخ حرٍّ للتفكير وممارسة المعتقدات، والنضال حسب الظروف ضد الأوضاع السائدة في سوريا.

وهكذا کادت سوريا أن تفرغَ من الطاقات والعقول المفكِّرة والأيدي الفاعلة…وفي وقت من الأوقات شجَّعتِ السلطاتُ الحاكمةُ هذه الهجراتِ؛ بهدف إبعاد المشاغبين والمتذمرين، وإبقاء الهيمنة على مقدرات البلاد في أيدي الطائفة ـ الطبقة الحاكمة.

ومن الحقائق المرَّةِ حاليًّا، أنَّه لا يوجد في سوريا قادرٌ على الهرب من جحيم الحياة المادية أو السياسية إلَّا وهرب، ولم يبقَ فيها إلَّا الذين لا يستطيعون أن يجدوا فرصة للعمل. وقبل أن ننتهي من هذه الفقرة لا بدَّ أن نشيرَ إلى ظاهرة الهجرةِ السكانية داخل سوريا، وتشمل بصورة رئيسةٍ هجرةَ الفلاحين من قراهم إلى المدن، بحثًا عن الخدمات والتعليم، وبحثًا عن عمل وظيفيٍّ لدى الدولةِ مضمونِ الأجر، والتضحية مقابل ذلك بالأرض والعمل الزراعي، وإذا كانت هذه الظاهرةُ بدأت في الواقع منذ ما بعد الاستقلال، فإنَّها في السبعينات شهدت زيادةً کبری ملحوظةً في أعدادها ووتائرها في سباق اختلالِ المجتمع والقيم، فقد صارتِ المدنيةُ غايةً في حد ذاتها؛ لأنَّ تطورَ الوعي المعيشي في الريف لم يعدْ يحتملُ استمرار الحياة في القرية في ظل غياب أبسط الحاجات الضرورية الكهرباء والطب والتعليم، أو صارت «السلطة» أو «الرشوة» أغراءً بحد ذاتها للفلاح المهمَّشِ؛ لأن ينتسبَ إلى جهاز الشرطة أو المخابرات ليحققَ شخصيته وكرامته؛ في سباق الذئابِ على ولائم الثروة والجشع…فشرَعَ الفلاحون يهجرون أراضيَهم الطيبةَ، ويفرُّون إلى المدن، ويتركون وراء هم أخلاقياتِ الريف، وأنماطَ الحياة والسلوك فيها، فتكوَّنت في المدن لأول مرة ظاهرةُ الأحياء المكتظة، على محيط المدينة، حيثُ تنتشر فيها الجريمةُ والضياع، وتتفتت القيمُ التقليدية، وتظهر فيها نماذجُ الإنسان المسطح والهامشي، وإلى جانب الهجرةِ الفلاحية انتشرت أيضًا هجرةُ أبناء الطوائف والأقليات إلى مدنهم الرئيسة، فرارًا من ردود الفعل الطائفية ضدهم في المدن الأخرى؛ وعلى سبيل المثال نزح أبناءُ الطوائف العلوية والشيعية من المدن الشمالية والشرقية والوسطى بعد استقرارٍ فيها استغرق عشراتِ السنين، والعكس بالعكس…

حتى حصل في الثمانينات نوعٌ من الفرز الطائفي في غالبية المدن السورية باستثناء العاصمة التي ظلت بحيرةً تصب فيها هجرةٌ مختلطةٌ من جميع أنحاء القطر.

لقد تمزَّق المجتمع، وتخلخل بنيانُه ونسيجُه، وتفككتِ العائلة، وتقطعتِ الروابط الاجتماعية والأخلاقية القديمة، وحلتْ محلَّها الروابطُ الارتزاقيةُ والانتفاعية والمادية، ونشأتِ التكتلاتُ العصبوية، داخل البورصات وداخل أجهزة الحكم، وداخل الأسواق، وداخل الجيش، وداخل الحزب…عصاباتٌ يجمعها الاتفاقُ الجنائي اللاأخلاقي على ارتكاب السرقة أو التجارة أو التهريب أو تصريف النقود أو السمسرة، أو الحفاظ على المناصب والمحافظة على النظام والواقع الذي أوجده…

وفي ظل هذا النظامِ، والأوضاع الجديدة، انهارت قيمةُ العلم والتعليم، ولم يعدْ هناك أيُّ فضيلةٍ أو امتيازٍ للمتعلم والمثقف والفنان والمفكر والمبدع والرياضي؛ لأنَّ هذه النشاطاتِ تؤدي بصاحبها إلى التهلكة والموت البطيء. ومما ساعد على ذلك أيضًا فسادُ التعليم وانحدارُ مستواه في المدارس والجامعات…وتخلفُ أساليبِه ومناهجه ووسائله… ومما زاد الأمرَ تعقيدًا أنَّ الطائفةَ المتحكمة صاغتْ نظريتَها في التعليم والجامعات وأعطتِ الحقَّ لأبنائها بلا أيِّ أساسٍ في الكفاءة وتكافؤ الفرص في دخول الفروع العادية الهامة: (الطب ـ الهندسة ـ العلوم في الجامعات السورية، وفي البعثات التي تدرس في الخارج، ومنعت دراسة الطلاب في الخارج على حسابهم، وذلك حسب نظرية السلطة للقضاء على سيطرة الطبقاتِ الرجعيةِ المعارضةِ لها على نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة…مما أدَّى إلى ظهور دفعات من الخريجين في حقول الطب والهندسة والعلوم لا تفقه من اختصاصاتها سوى شعارات السلطة.

ثالثًا: العامل الاستبدادي ـ الإرهابي:

كما ذكرنا سالفًا، أقام الأسدُ نظامَه الجديد وفور استيلائه على الحكم، على قوة أجهزة الأمن، بعد أن كانتِ الأنظمةُ السابقة تعتمد على سلطة الجيش. ويعود «الفضل» للأسد حقًّا في بناء ستةِ أجهزةِ مخابرات، لكلٍّ منها الحقُّ في التدخل في أي شأنٍ من شؤون الدولة والمجتمع والحياة العامة والخاصة للفرد، بلا أيِّ حدودٍ لهذا التدخل والنفوذ.

ومن المفارقات أنَّ دورَ الأحزابِ السياسية المعارضة تقلص في السنوات العشر الأخيرة، خصوصًا بعد مجازر ومذابح سنوات 1979 – 1982، تقلص في حياة الشعب، عدديًّا ونوعيًّا، مقارنةً مع مرحلة ما قبل الأسد…ومع ذلك فقد ازداد حجم ونفوذ المخابرات…ولكن لا شكّ أنَّ هناك علاقةً مباشرة بين النتيجتين.

وبتقلص دورِ ونشاط الأحزاب السياسية، وبتزايد حجم ودور المخابرات، كان لابدَّ أن يجد الجيش العرمرم للمخابرات مجالات عمل ونشاط، تبرر وجوده، وتكافئ ضباطه وأبطاله وعناصره…وعلى هذا استباحت هذه الأجهزةُ كلَّ مجالٍ من مجالات الحياة الاقتصادية والإدارية والثقافية والاجتماعية على نحو ما أشرنا إليه في السابق…وكان لا بدَّ لهذا الدورِ أن يفرز نتائجَه هو الآخر، نتائجَه المدمرةَ على صعيد المجتمع، وهو ما يعنينا هنا…

ببساطة شديدة، أشكُّ أن يختلف عليها اثنان، انتشر في سوريا ما يمكن تسميتُه بالإرهاب، بلا أيِّ مبالغةٍ، أو التأثر بالمصطلحات الدارجة في اللغة السياسية أو الصحافية العالمية في السنوات الأخيرة.

إنَّ سوريا تعيش منذ عشر سنوات على الأقل في حالة إرهابٍ نموذجيةٍ، لا نظيرَ لها سوى عددٍ قليلٍ من البلدان العربية والأجنبية.

إنَّ حالةَ الإرهاب التي تسيطر على سوريا من الداخل…«حالةٌ» كاملةٌ وشاملةٌ، لها أعراضُها، ولها نتائجُها…وتستحق إيلاءها اهتمامًا بالغًا تنوء به هذه المساهمةُ المتواضعة؛ لقد أدَّت بصورة مباشرة إلى زرع شجرة شوكية كبيرة من الخوف والرعب والذعر في داخل كلِّ مواطنٍ: صغيرًا كان أو كبيرًا، معارضًا أو محايدًا أو مؤيدًا، قتلت في نفسه أيةَ ملكاتٍ إبداعية، وأحيانًا أحاسيسه بالكرامة والاعتزاز الفردي أو الوطني، وخلقت في داخله شکوکًا تجاه الناس، وتجاه الآخرين عمومًا، وانعدام ثقة، وحولت المواطن السوري عمومًا إلى مواطن فردي، يعيش العزلة والاغتراب والاستلاب بكافة صورها ومستوياتها، فهو يخاف من أي شيءٍ ومن كل شيءٍ، وهو يُخضع نفسَه بنفسِه؛ إيثارًا للسلامة واتقاءً للشر، وأصبح هذا المواطنُ الذي كان في الماضي نموذجًا للإنسان الخلَّاِق، المتفاعلِ، الاجتماعي، نموذجًا مريضًا للمنطوي، وانعدمتِ الحياةُ الاجتماعية والعامة، والنشاطات الجماعية وصار هذا الإنسانُ، باطنيًّا، يمارس «التقية» على أوسع نطاق؛ فيُظهر غيرَ ما يُبطن، ويقول غيرَ ما يؤمن، ويردد ما يسمعه، ويعطل ملكاتِ تفكيره بنفسه أو بنتيجة القمع.

وفي الواقع، لم يعدِ الهمُّ الاقتصاديُّ يحتلُّ المرتبة الأولى في هموم واهتمامات المواطن، على الرغم من مأساوية الوضع الاقتصادي والمعيشي له، فقد احتل المرتبةَ الأولى الهمُّ الأمني له، وبات هذا الهمُّ يؤرقُه ليلَ نهارَ، فهو لم يعدْ يطمح ـ بصورة عامة إلى أكثرَ من أن يصونَ نفسه، وأفرادَ أسرته، من أيِّ اعتقالٍ أو استدعاء للمخابرات يودي به، ويهدد مصيره.

ولا بدَّ من الإشارة في هذا السياقِ إلى حالة الأحكامِ العرفية، وحالة الطوارئ المعلنة باستمرار منذ عام 1963 بلا أي انقطاع، وتطبيقُها ليس على الجرائم السياسية، وإنَّما على جميع المخالفات والجرائم بما فيها مخالفةُ السكر والتدخين في السينما، ومشاكل الإيجار بين المالك والمستأجر، والمشاجرات الشخصية…وإعطاء الصلاحيات بتطبيقها لأيِّ شرطي في أي مخفر أو قسم وبلا أي مبرر أو تهمة محددة، دون الرجوع إلى أيةِ جهة قضائية أو إدارية.

لقد خلق ذلك حالةَ إرهابٍ شاملةٍ، تُخيم على الشعب السوري، وأدَّت إلى إيجاد مواطن مرهب، ومذعور وخائف، بصورة عامة طبعًا.

في هذا المناخ أصبح النشاطُ السياسي مجازفةً لا تُحمد عقباها، وبكل صورها: التفكيرِ، التعبيرِ، النشاطِ، وأدَّت أيضًا إلى حالة رضوخ ويأس، وظواهر عزلة، وهجرة وباطنية وتقية، وتحتاج كلٌّ منها إلى دراسات وأبحاث طويلة وشاقة.

إنَّ الإرهابَ ساهم مع الطائفية، ومع ظهورِ الطبقةِ الطفيلية إلى تحطيم المجتمع المدني السوري، وتدميرِ الخليةِ الرئيسةِ في هذا المجتمع، وهو الإنسان، الفرد، وقتلت فيه روحَه وقواه الفكريةَ الحسيةَ والوجدانية، وحُوِّل بالقوة والقمع والقهر إلى حيوان ناطق أو غير ناطق، ومع الإشارة إلى أزماته ومشاكله في تحصيل لقمةِ العيشِ، فقد أصبح أقلَّ مرتبةٍ في الواقع من الحيوانات التي تتوفر لها حاجاتُها المادية، توفُّرًا مشاعيًّا حرًّا!

وإن كنَّا نأسفُ لاستخدام هذه النعوتِ والقياسات، فإنَّنا نُصرُّ على صلاحيتها ومناسبتها للمقام الذي نتحدث عنه وفيه.

لقد كان، وما زال الإنسانُ هو الثروةَ الكبرى والقيمةَ الأولى للحياة ولأيِّ مجتمع من المجتمعات.

وفي إطار ملحمةِ الحياة والإبداع في سوريا، كان الإنسانُ العربي السوري حتى أمدٍ قريب، إنسانًا فذًّا، خلاقًّا، مبدعًا، معطاءً، ناجحًا، صانعًا، زارعًا، فنَّانًا، حقق إنجازاتٍ، مشهودًا له بعظمتها ورفعة شأنها في داخل وطنه الصغير، وعلى امتداد رقعة وطنه القومي الكبير وعلى مسرح العالم كله، والتاريخ كله…

ومنذ قرونٍ طويلة، لم يحدثْ أنْ دُمِّر الإنسانُ على النحو الحاصل الآن في سوريا، ولم يحدثْ أن دُمِّرَ المجتمعُ المدني على النحو الموصوف…وأهمُّ ما تحطم وتدمر في هذا الإنسانِ هو كرامتُه، وجبينُه العالي، وبريقُ عينيه الوهاج، وعنفوانُه الزاهي، وطاقتُه المتفجرة، وحركتُه الطليقة، وطموحُه الملتهب، وثقتُه الراسخة بنفسه وبشعبه وبوطنه وبقدراته وبالحياة.

ولا يظنَّنَ أحدٌ أنَّنا نحاول أن نقولَ شعرًا فيما نحن نقول سوى وصفٍ ماديٍّ شديد الواقعية، وظاهرة اجتماعية أولًا وقبل أن تكون ظاهرة أدبية أو سياسية.

لقد فقدت سوريا العربية إنسانَها…وكلُّ إصلاح لا بدَّ أن يبدأ بإعادة إحياء هذا الإنسان وإطلاق قواه…

رابعًا: نتائج اجتماعية عامة متفرقة:

ثمة ظواهرُ نتجت عن حقبة الأسد يصعُبُ تصنيفُها هنا أو هناك، ولا بدَّ أن نمر عليها، ونلاحظها، ونضعها على طاولة البحث والمناقشة، وهي من نتاج العوامل الاجتماعية والسياسية السابقة مجتمعة:

1ـ انتشارُ الدعارة على نطاق واسع، وانجرارُ أفراد من أكثر البيئات الاجتماعية صلاحًا ومحافظة في السابق إليها…وتحولُ شبكاتِ الدعارة إلى إحدى حلقاتِ سلسلةِ القوى النافذةِ والمهيمنةِ في المجتمع والدولة، وظهورُ شبكاتٍ أقرب ما تكون للمنظمات، كلٌّ منها توالي جهة أو جهات من أجهزة السلطة أو الإدارة…ثم قبول أعضاء المجتمع بالتعامل مع هذه الظاهرةِ واللجوء إليها لحل مشاكله لدى الأجهزة!

2-انتشارُ الفسادِ الأخلاقي على نطاق واسع أيضًا، وتشريعُه، والتشجيع عليه من خلال المنظمات الحزبية والشبيبة وشعبه العسكرية (کالمظليات) وإطلاق قواه أحيانًا لفرض نمطِ سلوكِه على عامة المجتمع، كما حدث فيما دُعي قبل سنوات «بثورة إزالة الحجاب» التي قادها رفعتُ الأسد السفاحُ السابق، وحامي حمى حقوق الإنسان الحالي.

3-انتشارُ النفاق الأخلاقي والاجتماعي حتى بين المقهورين والمغبونين ممثلًا بتشكيل الوفود التي تحجُّ إلى زعماء الطائفة العلوية أو رموز الأسرة الحاكمة، وتقديم مظاهر الولاء والطاعة.

4-انتشارُ الرشوة بصورة خاصة، وتحوُّلُها إلى سلوك طبيعي جدًّا، شائع بين الناس، ومقبول، ومشروعٍ من قبل السلطة السياسية، وكذلك السلطة القضائية نفسها، التي قالت قبل سنوات في قرار شهيرٍ لمحكمة النقض العليا: (إنَّ الرشوة نوعٌ من البقشيش ولا تشكل جريمة).

5 ـ انتشارُ عصابات السطو الجماعية والسرقة والسلب بالعنف، بمشاركة عناصر عسكرية أحيانًا، وعناصر الطبقات الغنية أحيانًا أخرى.

6ـ ظاهرةُ الهرب من خدمة العلم، والفرارُ من الجيش، وكرهُ الحياة العسكرية، بعد أن کانتِ لمراحلَ طويلةٍ واجبًا وطنيًّا يتسابق الشبانُ لأدائه، وفرصة لحياة كريمة يتنافس المتطوعون على الانتساب إليها.

7 ــ تفشي المخدرات، ولا سيما في نطاق الجامعات والمثقفين، وهي ظاهرةٌ لم تكن ملحوظةً على هذا النحو في أي مرحلةٍ من مراحل الحياة في سوريا، خصوصًا في أوساط الفئات المتعلمة.

8 ـ الإحساسُ العميق باليأس والاستلاب، الذي أدَّى الى انعدام التفاعل الشعبي والوطني مع ظواهرَ عربيةٍ وقومية، كانت في الماضي تفجِّرُ طاقاتِ الشعب، وتدفعه إلى التجاوب معها ومثالها (اجتياح لبنان عام 1982-حرب المخيمات ـ الانتفاضة الفلسطينية-ثورة مصر وخالد عبد الناصر ـ إعلان الدولة الفلسطينية-مشاريع الوحدة العربية…إلخ)

9-تراجعُ الحياة الثقافية، وانحسارُ عدد المبدعين والأدباء والفنانين، ووفاةُ العديد منهم احتجاجًا على انهيار الوطن والمواطن، وعدمُ وجود أدب وثقافة معارضين بصورة واضحة وجلية.

10-ظاهرةُ الغربة والاغتراب في داخل الوطن، وتوعدُ المواطن وشوقُه للهرب من الوطن، والتخلصُ منه، بدلًا من السعي والكفاح لتحسين شروط الحياة وتغيير الواقع في الداخل.

إنَّ مجملَ هذه الظواهر، ومجملَ الأزمات والتحولات السلبية التي أحدثتها حقبةُ الأسد في سوريا، أدَّت إلى انحسار الأحزاب السياسية المعارضة، وانخفاض منسوب حرکتها وطاقتها…ولذلك فإنَّ على هذه الأحزاب أولًا وعلى الباحثين والدارسين والمفكرين ثانيًا، دراسةَ هذه العوامل والظواهر قبلَ أيِّ خطوة عملية، حتى تأتي هذه الخطوة على الطريق الصحيح، وبالاتجاه الصحيح.

وعلى هذه الأحزاب أن تطور وتغير من أساليب نشاطها وكفاحها وتنظيمها وتعبئتها ومنظومة أهدافه وأفكارها على ضوء المتغيرات الحاصلة أولًا؛ وعلى ضوء نتائج الدراسات والاقتراحات التي يتمُّ التوصلُ إليها. ومن قبيل الحراثة في الماء الاستمرارُ في العمل والنشاط والكفاح بأساليب وأفكار وتقاليد الحياة السياسية في مرحلة ما قبل الأسد.

المصدر: موقع ملتقى العروبيين