الحلقة الثالثة – أيمن فهمي أبو هاشم

إذا كان تخاطر الأفكار لا يحتاج استخدام الحواس الخمسة في التواصل مع الآخرين، فإن العودة إلى الماضي، واسترجاع ما بقي منه قارّاً في أعماق النفس، يحتاج إلى ما هو أكبر من قوة الذاكرة، فثمة تحدٍ في كيفية تجريد وقائع الماضي، وتوخي الموضوعية في تناولها، دون طغيان انطباعات وأحكام صورة الحاضر، التي يحيا الكاتب أو الراوي بين جنباتها الثاوية. لعلّ هذا التحدي الذي يفرضه الجانب التوثيقي، فيما أنثره عن تجربتي بين ثورتين، إنّما يقترن جدلياً بحصاد السنين، وتأثيرها على طرائق تفكيري، وما يعينني على إبصار تلك التجارب، ما بين موجبات الأمانة في نقل أحداثها، وامتلاك تصور عقلاني ونقدي تجاهها. يطفو إلى ذهني ما قرأته وترسب في ذاكرتي، من أحاديث الذكريات، التي كتبها المثقف والسياسي الفلسطيني شفيق الحوت، في كتابه “عشرون عاماً في منظمة التحرير الفلسطينية 1964 – 1984”. قلت في نفسي بعد قراءة التجربة الذاتية التي سجلها الكاتب قبل رحيله، ولم يشأ تصنيفها باعتبارها سيرة ذاتية، إن نزوعه إلى تجنيب “عاطفته” من موقع المشارك في الأحداث التي عاصرها، على أهمية دوره النضالي فيها، حجبت أبعاداً إنسانيةً كان يمكن أن تضيء على التاريخ الاجتماعي لفلسطينيي لبنان، لا سيما أن “أبو هادر” عايش تلك التحولات العاصفة، حينما كان مديراً لمكتب منظمة التحرير في لبنان سنواتٍ طويلة. يحدوني ذلك للقول: إن تسجيل تجاربنا الشخصية، بصلاتها وتفاعلاتها ومشاعرها الخاصة مع الآخرين، ممن تشاركنا وإياهم دروب الآلام والآمال، قد تسهم في نفض الغبار عن تاريخنا الاجتماعي، الذي كان مختبر تجاربنا الخاصة والعامة. من شأن الخوض في تحوّلات البيئات الاجتماعية، التي نشأت وترعرعت فيها، والارتحالات التي تنقلت بينها وعشت عوالمها، تلمس واستقراء تأثير تلك البيئات على الخيارات التي سلكتها، وعلاقتي بالناس والسياسة والثقافة، من وحي منعكساتها على جيلنا وأجيال أخرى، واقتفاء أثر مخلّفات الماضي؛ وصلاته السببية بمعضلات وأسئلة حاضرنا. أقرّ بفضلٍ كبير لمن يقدحون شرارة التأمل في ذواتنا، ولا غنى عن الإشارة هنا: إن ما ألهب ذاكرة المفكر الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد، لكتابة مذكراته بعنوان “خارج المكان” في محاولته تجسير الهوة بين الزمان والمكان، وهو الجائل بين أمكنة وثقافات مختلفة، وتفسيره أوجه الالتباس بين حياته في الأمس، وحياته في حاضره ذاك. من أكثر ما ألهمني للتجرؤ على كسر حاجز كبت العواطف والمشاعر، التي يندر في تراثنا أن نصرح بها، مع أنها الأكثر صدقاً وتعبيراً عن أنفسنا في علاقتها بالآخر، فمن خلالها نستجلي النقائض المضمرة بين أقوالنا وسلوكنا، كمسؤولية أخلاقية تردعنا من التحايل، أو المواربة على حقيقة ما عشناه.

أعود إلى تلك السنين البعيدة، التي نبتت فيها صلاتي العفوية بالسياسة، حين كان مخيم حندرات في نهاية السبعينيات، متأثراً بموجة المد الثوري الفلسطيني، كغيره من تجمعات اللاجئين الفلسطينيين. تدور من حولي نقاشات صاخبة بين شباب المخيم، حول مواضيع لا تخلو من التداول في أسماء ومصطلحات، تقترن بفلسطين والقضية والثورة في معظمها، كتلك التي كان يأتي ذكرها في المدرسة، وفي أحاديث أهالينا بين الفينة والأخرى، لكنها تتحول إلى ألغاز بالنسبة لي، كلما تجادلوا في قضايا سياسية تبدو أكبر وأعقد من طاقة استيعابي. في ركن من غرفة الضيوف في بيتنا، تنتصب خزانة حديدية في قسمها الأعلى رفوف يغطيها لوحين زجاجين كبيرين، وتتكدس فيها كتب وكتيبات وأغلفة مجلات ” الهدف وفتح والحرية وإلى الأمام”، يأتي بها أخي الأكبر محمد، الذي كان يكبرني بخمسة سنين، وكان منتسباً وقتذاك، ولم يزل في المرحلة الثانوية، إلى تنظيم الجبهة الشعبية الذي كان يتزعمه جورج حبش. تتنافس الفصائل الفلسطينية المتواجدة في المخيم، على استقطاب جيل الشباب إلى صفوف كلٍ منها، مع أن هوى حركة فتح، كان هو الغلّاب في نفوس الجيل الأول للمخيم، والأجيال اللاحقة؛ التي اختبر بعضها خيارات فصائلية وحزبية أخرى. انتشرت منذ بداية الثمانينيات ظاهرة افتتاح مكاتب الفصائل، سبقها إلى ذلك في النصف الثاني من السبعينيات افتتاح منظمة الصاعقة لمكتبها، وهي المعروفة كجناح فلسطيني لحزب البعث الحاكم. كانت تتوزع مكاتب الفصائل على حارات المخيم، حسب حضور وعدد أعضاء كل فصيل في هذه الحارة أو تلك، ولعبت الروابط الشخصية والعائلية وعلاقات الصداقة والجيرة، وأحياناً المزاج الشخصي والمصادفات، دوراً لا يستهان به في الانضمام لهذا الفصيل أو ذاك. تنعقد فيها الاجتماعات، والأنشطة الخاصة بكل فصيل من ندوات ولقاءات جماهيرية، تتخذ الأنشطة الرياضية عامل جذب واستقطاب للفتية والشبان، بحيث يحرص كل فصيل على اقتناء طاولة بينغ بونغ، وعدة رقع من الشطرنج في مقره، باستثناء مكتب الصاعقة، الذي كان مذُّ وعيت أشبه بمنتدى مخصص للعبة “ورق الشّدّة”. غالباً ما ينشئ كل فصيل أيضاً فريق كرة قدم يتبع له، عدا الفرق المستقلة التي يغلب عليها الطابع الأهلي للحارات. تتبارى تلك الفرق في مواسم الدوري الرياضي، التي يتم تنظيمها بأسماء شهداء الثورة تخليداً لذكراهم، وتكون مناسبةً لحشد جمهور المخيم، وتشجيع الفرق حسب الميول الفصائلية أو الأهلية للمتفرجين. لا تمر دائماً تلك المنافسات الرياضية دون مشاجرات تصل إلى حد العراك بالأيادي، في حال استشعرت إحدى الفرق الكبيرة خسارتها أمام الفريق الآخر، أو حين تنعكس المنافسات الفصائلية على أرض الملعب.

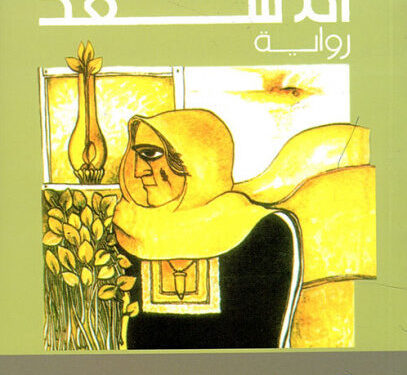

في فصلي الدراسي الأول بالصف السادس، شتاء العام 1980، وفي إحدى حصص مادة اللغة العربية التي يعطيها أستاذنا غالب حبيب، افتتح الدرس وهو يتأبط كتاباً، بسؤال مفاجئ لنا، ماذا تعرفون عن غسان كنفاني..؟ لم يرفع أحد من الطلاب يده، فقد أشكلَ علينا السؤال وكأننا أمام أحجيّة. على عكس توقعاتنا بأن يقدم لنا إجابة شافية، عن هذا الغسان الذي داهمنا به. اتجه نحو مقعدي قائلاً بصوته الهادئ: هذه رواية “أم سعد” التي كتبها غسان كنفاني، وألقى الرواية على مقعدي وهو يتابع؛ خذها يا أيمن معك إلى البيت، وعليك أن تقرأها، وتخبرنا في حصة الاسبوع القادم عمّا تحكيه الرواية. عدت إلى البيت بعد انصرافي من المدرسة في ذاك اليوم، متلهفاً لقراءة أول كتاب كفرض مدرسي غير مألوف، سيكون البوابة التي دخل منها عالمي الصغير إلى هذا النوع من الأدب الملتزم، كما كان رائجاً حينذاك. أقف مشدوهاً أمام كل كلمة وسطر وصفحة في الرواية، وأبحر بمشقة كبيرة في حوارات شخوصها، واقتفاء خيوط حبكتها وأحداثها. أسرتني منذ مطالعها وحتى نهايتها، شخصية “أم سعد” المرأة الرائعة والمكافحة كما عايشها الكاتب عن قرب، وعن مشاعرها كأم تجاه ابنها الفدائي سعد، وما تمثله من طاقة نور وأمل منبثقة من ظلام الخيمة والمخيم، وحلمها وشعبها بالخلاص من قهر اللجوء، من خلال مقاومة المحتل ودحره عن أرضنا، وستبقى جملتها الشهيرة في الرواية عالقة في مخيلتي ما حييت وهي تقول: ” خيمة عن خيمة تفرق ” في مغزاها الدلالي العميق بين خيمة اللجوء بكل ما فيها من بؤس وحرمان وانكسار، وخيمة الفدائي التي تتجلى فيها معاني الكرامة والبطولة والتحدي.

ما خفف عني كقارئ مبتدئ من الإمساك بخيوط الرواية، وفهم الرسالة الكفاحية التي تنطوي عليها، تلك المحاكاة الواقعية، وما فيها من أوجه الشبه بين تفاصيل الرواية حول حياة أم سعد، وحكايا جدّاتنا وأمهاتنا عن قسوة اللجوء، ومعاناة أم سعد مع وحول مخيمها في الشتاء، وتلك الطرق الترابية في مخيمنا، التي كان يغوص فيها حذائي البلاستيكي بالطين، في أيام المطر والثلوج، وحين أتت الرواية على الخيار الذي سلكه سعد في انضمامه للعمل الفدائي، تلامحت أمامي صورة “عمي أحمد” الذي التحق بالفدائيين في الأردن، وبعد طرد المقاومة الفلسطينية منه في عام 1970، انتقل مع آلاف المقاتلين إلى قواعدهم في لبنان، وكان يأتي في إجازاته للمخيم كما أذكره في طفولتي، مرتدياً البدلة المُرقطة، ومغطياً رأسه بالسلك الأسود والأبيض.

أتى يوم الحصة التي سأعرض فيها أمام زملائي في الصف، ما حفظته من الرواية وبقيّ عالقا في ذهني عنها، أصابني التوتر والارتباك بين الجملة والأخرى، وحاولت إخفاءهما بشق النفس، وما إن انتهيت من هذه المهمة الوجاهيّة الصعبة، حتى أحسست بتعرق ساخن يتصبب من مسامات جسدي. تنفستُ الصعداء بعد أن لمحت ابتسامة رضا ترتسم على محيّا أستاذي. سرعان ما بدأ يشرح لنا باستفاضة عن حياة وتجربة غسان كنفاني الأديب والصحفي والمناضل، الذي استشهد في بيروت على يد الموساد الصهيوني عام 1972 مع ابنة شقيقته لميس التي كات برفقته.

لم ينته مفعول الرواية عند غبطتي بها كقصة مؤثرة، صرت بعدها أكثر اهتماماً بمعرفة ما هو مكتوب بين أغلفة الكتب والمجلات، سواء تلك المنثورة في بيتنا، أو في أي مكان يحوي أشياءً مثلها. تزامنت تلك الرغبة لديّ، مع انتشار الأدبيات السياسية بين الشباب، في مرحلة تكاثر الفصائل ومقرّاتها في المخيم، في حين كانت الأغاني الثورية وبالأخص” الشيخ إمام ومارسيل خليفة وأحمد قعبور وأميمة الخليل”، توقد حماسنا الوطني بلهيب كلماتها وألحانها. أما المراهقون والشباب ممن يسمعون أغاني “عبد الحليم وأم كلثوم وفريد الأطرش ونجاة”، فهم متهمون في عيون المتطفلين بوقوعهم في شِباك الغرام. كنت ميّالاً منذ قراءاتي المبكرة للأجناس الأدبية، وبصورة عشوائية وفق ما هو متاح منها في محيطي، وكان أغلبها روايات عالمية من الحقبة السوفياتية، إذ لا أنسى غلاف رواية ” كيف سقينا الفولاذ” وهي تتوسط خزانة الكتب في مكتب الجبهة الديمقراطية. لهفتي إلى قراءة المزيد من أدب غسان كنفاني. تحققت عندما حظيت من مكتب الجبهة الشعبية بروايتي “عائد إلى حيفا” و”رجال في الشمس”، لمن زرع بروايته “أم سعد” شتلة الأدب الأولى في كياني.

أول قصيدة حفظتها، عدا نشيدنا المدرسي الصباحي ” فدائي” كانت “سجّل أنا عربي” للشاعر الكبير محمود درويش، سمعتها أول مرة في كاسيت، وكررت سماعها عشرات المرات، ومن وحيها كتبت ما خلته شعراً في تلك الأيام. لهذه القصيدة طعمٌ خاص في ذاكرة الجيل الجامعي، الذي سبقنا إلى جامعة حلب بعقدٍ ونيّف، وهي القصيدة التي افتتح فيها درويش أمسيته الشهيرة على مدرج الجاحظ في كلية الآداب بحلب عام 1977، وقد غصّ بعشاق شعره من الشابات والشباب الفلسطينيين والسوريين. كما أخبرني عن تلك الأمسية في أزمنة لاحقة بعض من حضروها. من المحزن كما علمت من كثيرين عن تلك المرحلة، التي كان النشاط الطلابي والنقابي الفلسطيني في ذروته، والتي شهد فيها الإتحاد العام لطلبة فلسطين في حلب، منافسات انتخابية صاخبة، بين قوائم الفصائل ومرشحيها، قبل استبدال الانتخابات بالتعيين والمحاصصة. أنها لم تأخذ حقها في التوثيق المكتوب بأقلام من عايشوها، رغم حراكها السياسي والثقافي المشبوب في كليات ومقاصف الجامعة، وما رافقها من نهوض وطني بارز في تلك المرحلة.

أولى خطواتي نحو العثور على كود فصائلي، يساير مشاعري الحماسية الغضّة، بدأت في أوائل العام 1981، حينما أخذت أتردد إلى مكتب الجبهة الشعبية الكائن وسط الحارة، لأكون في التنظيم الذي كان الشهيد كنفاني من قياداته، وفي أحد الأيام طلبت من ناصر السعدي، صديق أخي ورفيقه في التنظيم، أن يضمني إلى الحلقة التي يتولى مسؤوليتها، ورغم أن شرط السن في أنظمتهم لا ينطبق عليّ، أخبرني أنه سيضمني إلى حلقة مخصصة لفئة الأنصار، وحضرت معهم اجتماع أو أثنين على الأكثر. بصورة مفاجئة توقفت الاجتماعات، بسبب خلافات داخلية شهدها التنظيم في مركز ثقله بمخيم النيرب، وأثرت سلباً على وجودهم التنظيمي في مخيم حندرات. عدوى الانتماء للفصائل التي انتقلت لجيل اليافعين والشباب، وتقليد الأكبر سناً، ممن يشعرون بتميزهم عن الآخرين، إلى درجة اندغام أسمائهم الشخصية بهوية الفصيل الذي ينتمون إليه، جعلتني مدفوعاً إلى المشاركة بالأنشطة والفعّاليات الفصائلية في المخيم. بحكم صغر السن وانعدام التجربة، لم يكن لديّ خيار محدد بانتسابي إلى تنظيم معين، بعد تجمّيد التنظيم الذي اخترته لأنشطته في تلك الفترة. حركة فتح التي كانت تسيطر على غالبية حارات المخيم، عدا حارة ترشيحا التي نسكن فيها، لم تكن خياراً مشجعاً لشباب حارتي، التي كانت حصة التنظيمات الأخرى فيها أكبر، لا سيما بعد هجوم محازبي فتح في تلك الفترة على مقر الجبهة الديمقراطية القريب من بيتنا، لأسباب اختلط فيها الشخصي بالسياسي، وكادت تلك الحادثة أن تتخذ أبعاداً أهلية غير محمودة.

في الشهر الرابع من صيف العام 1981، كانت المرة الأولى التي أسافر فيها إلى مخيم اليرموك بدمشق، في قافلة من الباصات التي انطلقت من مخيمات حلب، للمشاركة في احتفال أقيم بذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية – القيادة العامة، التي كان لها مقر في حارتنا، يتولى مسؤوليته ابن خالتي “أبو العبد أنور”، وكان طالباً في كلية الهندسة الزراعية. اعتادت الفصائل على إقامة هذا النوع من المهرجانات المركزية، في ذكرى انطلاقة رصاصتها الأولى، أو بيانها الأول حتى في حالة انشقاقها عن التنظيم الأم، من أجل استعراض قوة حضورها، وحجم القاعدة الشعبية المناصرة لكلٍ منها. كما أنها فرصة سنوية للأمناء العامين، كي يلقوا أمام حشدٍ كبير خطاباتهم النارية. تقتنص الحشود القادمة من المخيمات البعيدة، تلك المناسبات الحماسية والصاخبة، علاوةً على رغبتها في رؤية القيادات الفلسطينية وجهاً لوجه، لزيارة مخيم اليرموك والتجول في شوارعه الرئيسية، وزيارة البعض لأقربائهم ومعارفهم فيه، بعد انفضاض الاحتفال، أو مغادرتهم قبل ذلك لاستثمار الوقت الضيق قبل موعد العودة إلى مخيماتهم.

في ذاك اليوم وكان منتصف ليلة الحادي عشر من نيسان، انطلقت قافلتنا المؤلفة من تسعة عشرة حافلة، وبعد التقائها في دوار الكرة الأرضية بمدينة حلب، كي تمضي إلى وجهتها في موكبٍ واحد، شاهدنا قبل وصولنا مدينة حماة بحوالي عشرين كيلو متراً، سماء المدينة تضيء بصفيح ملتهب على وقع الانفجارات التي نسمعها، وكلما واصل موكبنا مسيره واقترب من مشارف المدينة، ارتفعت أصوات القذائف وأزيز الرصاص وكأنها فوق رؤوسنا، ما أدى إلى توقف الباصات على جانب الطريق بعد أن أصابنا الخوف والهلع، من هذا المشهد الحربي غير المتوقع. بقينا محشورين في مقاعدنا، وطلع ضوء النهار ونحن ننتظر في أماكننا، وبعد قرابة العشر ساعات توقف ضجيج الأصوات تدريجياً، وتم السماح لنا بالعبور إلى وجهتنا من خلال طريق التفافي خارج المدينة. فهمت من الأحاديث الخافتة والحذرة بين ركاب الباص، وجلّهم من الأقرباء والجيران وأهالي المخيم، أن ما جرى على مرمى عيوننا ومسامعنا، كان معركة بين الجيش السوري والأخوان المسلمين. وصلنا إلى اليرموك متأخرين عن الاحتفال وقد أوشك على نهايته، لكن ما حصل لم يفارق مخيلتي، وبقيت أسئلته في بالي، لا سيما أن المخيمات الفلسطينية في حلب – كما أدركت لاحقاً – كانت بعيدة عن الأحداث الساخنة التي شهدتها المدينة بين الطرفين، وبقيت بمنأى عنها لتراميها على أطراف المدينة، ولعدم وجود خلايا أو مطلوبين للإخوان فيها، ثم إن مواقف الفصائل الفلسطينية من ذاك الصراع، كانت أقرب إلى رواية الإعلام الرسمي للنظام، وأكثر تشكيكاً ونفوراً من ظاهرة الإخوان، لاسيما بعد مجزرة مدرسة المدفعية عام 1979، التي تبنتها ” الطليعة المقاتلة” وذهب ضحيتها عشرات الطلاب الضباط، غالبيتهم من الطائفة العلوية. عرفتُ بعد دراستي المرحلة الثانوية في حلب أواسط الثمانينيات، ومن خلال زميل حلبي في الصف، أصبح بيننا من الثقة المتبادلة، ليخبرني عن تلك المجازر الفظيعة، التي ارتكبها رفعت الأسد بأوامر من أخيه حافظ بحق عشرات ألوف المدنيين في حماة بحجة حربه ضد الإخوان، وكانت شقيقته وزوجها الحموي وأولادها من بين أولئك الضحايا. مع الوقت أدركت أكثر، أسباب تجنب كل من حولي الخوض في تلك الأحداث، حتى بعد سنوات طويلة من وقوعها، والتي بقي تداولها علنياً من المحرمات، بما يشي دون كثير عناء، بسطوة الرعب التي زرعها الأسد الأب وأجهزته الأمنية، في قلوب من عايشوا تلك الحقبة الدموية، التي شهدتها مدينتي حماة وحلب، ومن سمعوا وعرفوا عن أهوالها، كدرس رهيب في تأديب وترويض السوريين ومن في حكمهم.

في صيف العام 1982، استيقظ المخيم على أخبار الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وما بين مشاعر الحزن والغضب التي ألقت بظلالها على الأهالي، مع وصول قوات العدو إلى أعتاب مدينة بيروت، ومحاصرتها عاصمة القرار الوطني الفلسطيني وقتذاك، وقلق العوائل على مصير أبنائها المقاتلين في التنظيمات الفدائية، والمجندين منهم في جيش التحرير الفلسطيني، الذين انقطعت أخبارهم خلال وجودهم في لبنان، استحال المخيم إلى مرجل يغلي ويموج بكل المشاعر المتناقضة، وعلى وقع استنفار ونداءات الفصائل للشباب كي يلتحقوا في صفوفها للمشاركة بالمعركة، واستجابة العديد منهم لتلك النداءات، وما أضفاه ذلك من توتر وقلق الأمهات والآباء على أبنائهم المتوجهين نحو المجهول. توقفت تلك الغزوة الإسرائيلية التي شغلت يومياتها، كل جوارحنا وأعصابنا وتنبؤاتنا، بخروج المقاومة الفلسطينية من بيروت بعد ثلاثة أشهر من حصارها براً وبحراً وجواً. استعصت خلالها بصمود وبسالة المدافعين عنها أمام جحافل العدو، مما دفع الأمريكان إلى رعاية اتفاق بين الجانبين، ساعد الإسرائيليين على احتلال المدينة، بعد خروج المقاومة منها إلى الساحات البعيدة عن حدود فلسطين. ما أن حطت الحرب أوزارها حتى بدأ يتكشف مصير من استشهدوا على جبهات القتال من شباب مخيماتنا في حلب، ومن تطوعوا وعاد أكثرهم سالماً، بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى وجهتهم، لاسيما بعد إغلاق الطرق المؤدية إلى جبهات القتال، فلم يتح لهم شرف المشاركة في تلك المعركة، التي أشعرتنا خواتيمها بالخذلان والانكسار. فاضت قلوبنا وعيوننا بالقهر والدموع، لا سيما مع مشاهد وصور جثث الآلاف من ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبها وزير الدفاع الصهيوني شارون، بمساعدة القوى الانعزالية اللبنانية، بعد ضمان رحيل المقاتلين الفلسطينيين من بيروت. فيما بقيت صورة بطولات المحاصرين وصمودهم، بعد خذلان الأنظمة العربية لهم، بمثابة الوعد بالنصر الذي رفع شارته قائد المعركة ياسر عرفات “أبو عمار”، وهو يقف على السفينة مع مقاتليه مودعاً شعبه المكلوم، وقد طوى ذلك الحدث المفصلي، مرحلة مضمخة بالآمال والتعقيدات والصراعات من تاريخ الثورة الفلسطينية من جهة، وشق الطريق إلى حقبة جديدة حبلى بالارتدادات والاستقطابات الوطنية والسياسية، مع بدء انحسار دور منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد، عن مجتمعات اللاجئين التي تمثلها من جهةٍ أخرى.

لم تعد الحياة في المخيم إلى طبيعتها، كما كانت عليه قبل الاجتياح، ودخل شباب المخيم المنتمون للفصائل في موجةٍ ملتهبة من الجدل السياسي، ارتفعت فيها أصوات الناقدين والناقمين، على أداء القيادة الفلسطينية خلال حرب لبنان، وما تداعى عنها بعد زيارة “أبي عمار” إلى مصر إثر خروجه من بيروت، وربط تلك الزيارة بسلسلة من الأحداث السابقة، مع تواريخها ومضامين كلٍ منها، كالبرنامج المرحلي “النقاط العشر 1974″ و” اتفاق كامب ديفيد 1979″ و”مبادرة الأمير فهد1981″. كنت أحاول استيعاب فحوى تلك التضمينات الواردة في فحوى النقاشات، وما يكتنفها بالنسبة لي من أشياء غامضة ومبهمة، فأصغي بفضولٍ شديد لمواقف وآراء من يكبروني سناً حولها، وألحظ من يسعى لفتح دفاتر تلك المرحلة وما سبقها، ومن يريد إغلاقها والنظر إلى قادم الأيام. بعد أفول ذاك الصيف اللاهب وبينما كنت على أبواب العام الدراسي الجديد في الصف الثامن، اصطحبني أبي وأمي إلى مخيم النيرب، لزيارة أقربائنا هناك، ودلفنا إلى زاروب متعرج وطويل، يؤدي منتصفه من جهة اليمين إلى بيت ابن عم والدتي “أبو يوسف أحمد”، وبعد عبارات التهليل والترحيب، تفتحت قرائح “أبا يوسف” المنغمس بالسياسة منذ انتمى للحزب القومي السوري الاجتماعي في مقتبل حياته، بالحديث المعهود في تلك الفترة عن حرب لبنان، وفي نبرة صوته ووجهه المتورد، مزيج من تحفز صاحب الخبرة إلى شرح وصياغة مواقفه، دون أن يخفي خيبة أمله من نتائج الحرب على اللاجئين في المخيمات. إذ رنّت تلك العبارة التي قالها لوالدي في أذني: “بعد ما أخرجوا المقاومة من بيروت، صارت فلسطين بعيدة كثير يا أبو محمد”. رغم ما يفرضه تقليدنا الاجتماعي من سكوت الصغير حين يتحدث الكبار، اندفعت فجأة لسؤاله:” ليش عمي أبو يوسف صارت فلسطين بعيدة كثير” فأجابني بكل وقاره وتركيزه وكأنه يناقش قريناً له: ” لما كانت الثورة في الأردن وعندها أطول حدود مع فلسطين، خسرنا بحرب أيلول مع الملك حسين، وطلعت الثورة سنة 1971 إلى لبنان، والقيادات الفلسطينية أيامها سكرت عالموضوع، وما حاولت تشرح لشعبها الجانب المتعلق بمسؤوليتها عن خسارة الساحة الأردنية، والتاريخ عبكرر نفسو اليوم، صحيح الفدائيين قاتلوا وصمدوا في بيروت أمام الإسرائيلي المدعوم من أمريكا والعالم، لكن في عنّا قيادات عينها على مصر كامب ديفيد، حتى تعمل تسوية على حساب مشروع تحرير فلسطين وعودة اللاجئين، وهون مصيبتنا كبيرة إذا تمرر هيك مشروع”.

هناك أحداث كبرى، لاتظهر تداعياتها بصورة مباشرة، وربما تأتي أحداث لاحقة لها، تكشف عن مخاطرها على جموع المتأثرين بها، لكن إنكارها أو التغطية عليها، قد يختلط أحياناً مع مشاريع جديدة تدّعي مقاومتها أو الحد منها. هذه الصورة الملتبسة والشائكة، كما أراها اليوم باعتقادي، وليس بحدود وعيي البسيط في ذاك الزمن، هي صورة الواقع السياسي والاجتماعي، الذي أصاب اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، إثر ما تداعى بالتصاعد والتدريج عن حقبة الاجتياح الإسرائيلي، وخروج منظمة التحرير الفلسطينية بقياداتها ومؤسساتها من لبنان، إلى شتات سياسي جديد، كانت تونس عاصمته المؤقتة، ريثما جاء اتفاق أوسلو عام 1993، الذي فتح الأبواب على مرحلة الانتقال من زمن الثورة إلى “زمن الدولة” ودخول مجتمعات اللاجئين معه في دوامة أوسع وأعمق من التيه والضياع.

المثير في رؤية الأجيال الفلسطينية المتباينة في أعمارها ومواقفها، من تلك المراحل وتحولاتها على مجتمعات اللاجئين، وكيفية تفاعلاتها مع المشهد الوطني وتمثلاته الفصائلية، إن التقاط الحقيقة المُرّة على لسان الحس الشعبي العفوي، لاسيما من الجيل الأكبر سناً وتجربةً، لم يكن موضع اهتمام أو إصغاء جيل الشباب، في خضم نزعته التجريبية الأقوى من التأمل في دروس الحياة، وما تستقيه من حكمة المجربين. يصح بالمقابل قول الثائر والمفكر الأممي فرانز فانون ” لا بد لكل جيل أن يكشف رسالته وسط الظلام فإما أن يحققها وإما أن يخونها”. في عمري ذاك على أعتاب الفتوة، حين أسمع أحد من كبار السن، ينصح من يخصّه بالتركيز على العلم، والابتعاد عن التنظيمات السياسية، لاسيما حين أخذ الصراع بين الفصائل الفلسطينية في لبنان طابعه العسكري، بين بعضها بعضاً في العام 1983 وما تلاه، كنت أستهجن تلك النصائح، وأعتبرها مما لا يؤخذ على محمل الجد. أزعم أن هذا كان حال جيلي، وحال من كنّا نقتدي بهم كمناضلين منخرطين في الفصائل والعمل الوطني، طالما أن تلك النصائح لا تقدم بديلاً عن الفصائل، ولا يسعى مطلقوها أساساً لمثل هذا الدور.

من الشخصيات التي كان لها تأثير كبير على شباب المخيم، الصديق صلاح قنيري “أبو صطيف” وفي مسيرة حياته وتجربته الطويلة، ما يكثف العلاقة الكفاحية والزمنية لجيله بالفصائل، وتحولاتها أيضاً على الأجيال الأصغر والأكبر سناً منه. كان يكبرني بنحو عشر سنوات، وانتمى لحركة فتح في سن مبكرة، كأنه خُلِقَ ليكون فتحاوياُ. تميز بتفوقه الدراسي، وحيويته ونشاطه السياسي والاجتماعي، وبعد دخوله كلية الهندسة في جامعة حلب، أصبح من القيادات الطلابية والتنظيمية في الحركة خلال النصف الثاني من السبعينيات، واستطاع بشخصيته الكاريزمية استقطاب عدد كبير من شباب المخيم وطلاب الجامعة. تطوع للقتال خلال اجتياح 1982، وكان مسؤولاً عن أحد مواقع فتح في البقاع، وبسبب تفرغه الكامل للعمل النضالي، لم يستكمل دراسته الجامعية. في تلك المرحلة كان يُعد من المحسوبين على التيار الديمقراطي لحركة فتح، مع شخصيات أخرى معروفة كرموز للتيار في حلب، ومنها: أبو علي ميعاري ومروان عنبتاوي وأكرم عطوة. تصاعدت في أعقاب الاجتياح، أصوات ذاك التيار النقدي في الحركة، التي كان صدرها يتسع للتعدد والتنوع في صفوفها. أخذوا يوجهون انتقادات لاذعة للجناح اليميني في الحركة، الذي يتزعمه “أبو عمار” حسب وصفهم، ويحمّلونه مسؤولية تراكم الأخطاء السياسية والعسكرية والمؤسساتية في الحركة ومنظمة التحرير، ويطالبون بإصلاح الوضع الداخلي على أسس ديمقراطية. انتقلت أفكار ذاك التيار من خلال “أبو صطيف” إلى جيل الشباب في المخيم، في الوقت الذي كانت فتح هي التنظيم الأكبر بين تجمعات الفلسطينيين في مدينة حلب. هيأت تلك المناخات تكوين رأي عام ومخيمنا من تلاوينه، استقبل بقدر كبير من القبول والتأييد إعلان ولادة “إنتفاضة فتح” في آيار 1983، وكان يصفها المستمسكون بشرعية القيادة التاريخية لفتح ب” المنشقون عن الشرعية” والتي تزعمها القيادي أبو صالح والعقيدين أبو موسى وأبو خالد العملة، بهدف انتشال الحركة الأم من جادة ضلال التسوية، وإعادتها إلى صراط مبادئها التحررية حسب مزاعمهم. غالبية الفصائل الأخرى في المخيم، كانت تصب في هذا الاتجاه، ومنها من كان مباركاً وحليفاً للحركة الوليدة، كالجبهة الشعبية – القيادة العامة، والصاعقة، باستثناء الجبهة الديمقراطية، التي كانت تميل إلى ” النهج العرفاتي” حسب أقوال خصومها، وكان حضورها التنظيمي محدود التأثير على أهالي المخيم. حتى الجبهة الشعبية التي عارضت “الانشقاق” منذ بداياته، ما لبثت أن وضعت بعد بضعة شهور صورة “أبي عمار” على غلاف مجلتها “الهدف”، مرفقةً أياها بكلمة “المنبوذ” بالخط الأحمر، احتجاجاً منها على ذهابه إلى مصر، وكسره المقاطعة العربية لنظامها بعد اتفاقية كامب ديفيد.

ما بين ثقة الشباب بالمخيم بما يتبناه “أبو صطيف” الذي كانت “فتح الانتفاضة” خياره الحاسم، وشعورهم بالخطر من تداعيات نهج التسوية على قضيتهم، التحق قسم كبير في صفوف “الانتفاضة” وتوزعوا ما بين مرافقين لقياداتها، ومقاتلين في قواعدها، ومتفرغين في مؤسساتها التنظيمية والإعلامية. رغم زخم بداياتها في المخيم، لم يكن لها تواجد وازن في حارتنا “ترشيحا” سوى قلّة بعدد أصابع اليد التحقوا فيها، ومنهم شقيقي محمد الذي انتقل من صفوف الجبهة الشعبية إلي صفوفها. أول مرة أرى كوادرهم وعناصرهم ومناصريهم في المخيم، يظهرون بحشدٍ كبير ولافت، إبانَ حضوري الندوة التي أقيمت في المخيم، وتحدث فيها الدكتور الياس شوفاني في شتاء العام 1983، بصفته أكاديمياً ومفكرا من قياداتها المركزية آوانذاك، ومُرشداً لكوادرها المثقفة والمتعلمة. ألقى محاضرته بلغة سياسية محكمة بالمصطلحات والأمثلة، وكنت ألمح في عيون الحضور، الآمال التي يعقدونها على تصحيح مسار المشروع الوطني الفلسطيني، كما جال في شرح موجباته زائرنا الحصيف.

وجهة النظر الأخرى التي يمثلها أبناء فتح المدافعين عن شرعية القيادة، كانت تنحصر في مجموعات أقل حجماً في مخيم النيرب، يتزعمها “أبو طالب حديري” في مخيم النيرب، وبعد حملة الاعتقالات التي قامت بها المخابرات السورية بحق المئات من كوادر وعناصر فتح في لبنان وسوريا، تم اعتقال الحديري وعدد من الكوادر ” العرفاتيين” كتهمة تودي بالمدموغين بها إلى غياهب سجون ومعتقلات النظام. على خلفية الاصطفافات الحادة، والاقتتال بين الأخوة الأعداء، وكان البقاع وشمال لبنان مسرحه الرئيسي ما بين العامين 1983 و1984، تعمقت الشروخات والانقسامات في الصف الفلسطيني، لاسيما بعد استخدام العنف المسلح والدموي، لتصفية الخلافات الفصائلية الداخلية، مع دخول النظام السوري على خط تشجيع ودعم ” المنتفضين وحلفائهم” عسكرياً وسياسياً. لم تتوقف تلك الصراعات – كما تبدّى في السنوات اللاحقة – على محصلاتها العسكرية والسياسية، في إبعاد “فتح أبو عمار” عن تواجدها من الساحة اللبنانية في تلك الفترة، وإنما انعكست آثارها على انقسام مجتمعي حاد أصاب مجتمعات اللاجئين، ما بين خيار الرافضين لنهج القيادة الفلسطينية الرسمية، وخيار المؤيدين والمدافعين عنه، وقد وظف كلا الطرفين وسائل التحريض والتخوين بحق بعضها البعض. لعبت الجغرافيا ودورها وظروف المرحلة الموضوعية، دوراً محورياً في الفرز الفصائلي والسياسي بين أطراف الصراع. وفقاً لذلك تصلبت دوافع وأسباب التخندق مع هذا الحليف أو ذاك، وهاجس انتصار طرف على الآخر. بررت الفصائل الحليفة للنظام السوري، أن تدخل الأخير في دعمها عسكرياً وسياسياً لهزيمة” العرفاتيين” واعتقال كوادرهم وعناصرهم، لايتعارض مع رؤيتها له كعنوان عروبي لمشروع ” الصمود والتصدي” في مواجهة حلف ” التسوية والاستسلام العربي والفلسطيني” وفق طروحاتها المتداولة وقتذاك. سخونة تلك الأحداث والشعارات والطروحات التي صدقها الكثيرون، من زاوية الحق المشروع في المطالبة بإصلاح المسار السياسي والتنظيمي للحركة الوطنية الفلسطينية، حجبت إلى وقتِ ليس بقليل، انكشاف العطب في بنية القوى الداعية للتغيير، سوى من أبصروا مبكراً لعبة توظيف النظام للورقة الفلسطينية لتحقيق مآربه الخاصة، وحجم الفارق الكبير بين فروض وشروط تصحيح المسار، وحبائل وأدوات استغلاله من الطرف الأقوى، لاسيما في ضوء ما يملكه النظام السوري، من سيطرة على تجمعات ومخيمات اللاجئين في سوريا، ومن خلال نفوذه في لبنان على مخيماتها هناك.

من مفارقات الزمن وربما محصّلات دروسه المتأخرة، أن العلاقة التي جمعتني مع “أبو صطيف” كأبرز فتحاوي في المخيم، عاش مخاضات وصراعات تلك المرحلة، وتولى مسؤولية إقليم سوريا في ” فتح الانتفاضة” سنوات طويلة. لم تصل بحكم فارق السن بيننا إلى أكثر من المعرفة الأهلية السطحية بين أبناء المخيم الواحد، وحتى عندما تخرّجت من الجامعة، وانتقلت إلى دمشق في بداية التسعينيات، وكان مقيماً فيها قبلي بسنوات عديدة، بقيت علاقتنا في حدود التواصل المتقطع، رغم انتماء كلينا لفصيلين متحالفين سياساً. توطدت علاقتنا المشتركة كصديقين بعد مغادرته صفوف الحركة عام 2008، وتعمقت وشائجها من احترام ومحبة متبادلين، بعد أن اتخذ كل منّا موقفاً منحازاً للثورة السورية منذ بداياتها. عدنا والتقينا في مدينة غازي عنتاب نهاية العام 2013 بعد انقطاعنا عن بعضنا لأكثر من عام، بعد أن لجأ وأسرته إليها، مكرهاً بسبب ملاحقته الأمنية على موقفه الشجاع. بصورة شبه يومية كنا نستعيد دفاتر مرحلة الثمانينيات، وما تلاها من استعصاء المشروع الوطني الفلسطيني، إلى انكشاف مواقف الفصائل واصطفافاتها الجديدة على وقع الثورة السورية. حين سألته في أحد جلساتنا الصريحة، وكأن السؤال عينه موجهاً إلى نفسي أيضاً : لو عاد التاريخ إلى الوراء، هل ستكرر تجربتك الوطنية والسياسية، أو تتخذ لحياتك خيارات أخرى غير التي ناضلت ودافعت عنها طيلة حياتك..؟ بعد شروده لحظات خلتها طويلة، أجابني وهو ينفث دخان سيكارته: ” ما عشت إلا لأكون مقاتلاً من أجل قضيتي، وفي كل الظروف ومهما كانت، لكن حين خُيّرت بين التنازل عن كرامتي من أجل الحفاظ على موقعي التنظيمي، اخترت كرامتي ودفعت الثمن بكل قناعة، مع ذلك أندم على أخطاء تراكمت في تجربتنا النضالية، وكنت أدير وجهي عنها، ومن أكثرها ألماً، منح الثقة لمن هم في غير محلها من القيادات وأشباه المناضلين، ورفضي الهروب من المسؤولية، دفاعاً عن مشروع قضيت عمري، ملتزماً الوفاء لمن ضحوا من أجله، لكني تأخرت بالخروج من دوامة من عبثوا به، حتى ضاع الكثير من العمر والجهد والأمل”.

صديقي “أبو صطيف” الذي عاش كريماً ونزيهاً، ولم يتكسّب من مواقعه التنظيمية كما فعل آخرون، ولم تهزه محاولات تشويه سمعته، انتقاماً لموقفه المنحاز لثورة الحرية والكرامة، رغم توجساته المبكرة من سلوك المعارضة السورية، توفيَّ بعد عدة أيام من جلستنا تلك إثر جلطة دماغية. اجتاحني حزن لم يبرحني على رحيله الصادم، ومصيره الذي يختزل مصائر من خذلت الحياة أعمارهم وأحلامهم، بأن يدفن غريباً في مقبرة غازي عنتاب التركية، بعيداً عن القبر الرمزي في مخيم حندرات لفلذة روحه الشاب منتصر الذي استشهد في العراق عام 2003، وبعيداً أكثر عن جذوره في قرية كفر لام الفلسطينية.