د – معتز محمد زين

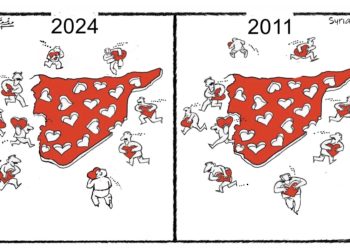

يشغل ذهني منذ فترة محاولة تفسير الموقف السلبي لمعظم رجال الدين من الثورة السورية.. تلك الثورة العظيمة في أحداثها وتفاصيلها وتعقيداتها وتطورها وحجم المنخرطين فيها وحجم القوى التي تدخلت لإفشالها وحجم التضحيات التي بذلت في سبيل وصولها لهدفها والتي تحمل بعدا دينيا فرضته الوقائع الميدانية والديموغرافية.. تلك الثورة التي كشفت المستور وأماطت اللثام وأزالت الأقنعة عن معظم الوجوه على مستوى الدول والجماعات والأفراد والأحزاب والتيارات والأفكار والمذاهب والمناهج والشعارات حتى أصبح لها اسما يضاف إلى أسمائها الكثيرة ” الثورة الكاشفة “.. كشفت الغطاء عن ” الأصدقاء ” والأعداء، وعن الشعارات التي تخفي نقيضها، وعن الخطابات المعزولة عن الممارسات، وعن الأحجام الحقيقية للشخصيات العامة، وعن زيف الكثير من النخب الفكرية والدينية والثقافية والسياسية، وعن المخططات التي كانت حكرا على رواد الغرف السوداء فأخرجتها الثورة السورية إلى العلن حتى باتت متاحة لكل من يحاول فهمها.. لقد غيرت الثورة الكثير من المفاهيم في أذهان الناس وأظهرتها بمعناها الحقيقي (الديمقراطية.. العَلمانية.. حقوق الانسان.. الحرية.. المجتمع الدولي.. اليسار.. القومية.. الناصرية.. الإسلام الحركي.. المقاومة.. الاعلام الحر.. الدول الشقيقة الخ)، كما غيرت من الصورة الذهنية المأخوذة عن العديد من الشخصيات السياسية والدينية والفكرية والإعلامية والفنية فبات معظم الناس قادرون على رؤية وجوههم الحقيقة دون مساحيق.

ومن ضمن تلك المؤسسات التي عرتها الثورة السورية المؤسسة الدينية، والتي أبدت في الأعم الأغلب سلوكا مغايرا لخطابها وممارسة تناقض أفكارها وأداء يعارض منهجها، فوقف معظم نخبها بين صامت متربص بالثورة وموال للنظام متشوق لانتصاره.. ولعل موقف هذه المؤسسة هو الأهم والأخطر والأكثر مدعاة للتأمل والاستغراب على المستوى المحلي الجماهيري وعلى المستوى الثقافي الاجتماعي لأسباب كثيرة على رأسها..

1 – أن الثورة السورية كانت بحق ودون مواربة ثورة ضد الظلم المفرط السياسي والاجتماعي الذي مارسته القيادة على مدى عقود بحق الشعب السوري عبر أجهزتها الأمنية المتوحشة وسجونها المرعبة ذائعة الصيت.. الأمر الذي يجعل من غير الممكن عقلا وأخلاقا لرجل الدين أن يتجاهل تلك الثورة لأن الإسلام قام أصلا على فكرة نصرة المظلوم واستعادة حقوقه من الفئة المستبدة التي تحاول استغلاله واستعباده وترهيبه..

2 – أن الفئة التي شكلت الزخم الأكبر لهذه الثورة والتي دفعت الثمن الأكبر في سبيل انتصارها هي بالتحديد القاعدة الشعبية لرجال الدين السنة والعينة الاجتماعية التي يوجهون خطاباتهم لها ويتحركون في ساحتها وينشرون أفكارهم فيها منذ فترة طويلة.. أي أن الثورة قامت في باحة دارهم..

3 – أن الطرف الذي قامت ضده الثورة لا يخفي استهزاءه المتكرر من المؤسسة الدينية ورجالها ومقدساتها ومعتقداتها إلى درجة المس بالقيمة العليا لأي رجل دين بشكل متكرر ومقصود ومستفز ولا يمكن تجاوزه أو تجاهله كالسجود لبشار الأسد وأبيه، والشعارات والعبارات التي يكتبونها على جدران كل القرى والبلدات التي يسيطرون عليها من قبيل ” منغير الله وما منغير بشار “.. تلك العبارات التي يفترض أنها تستفز أي مسلم بسيط وتحرك مشاعره لرفضها والتصدي لأصحابها ولكنها – ويا للعجب – لم تنجح باستفزاز معظم رجال الدين إلى درجة الاعتراض العلني عليها وعلى الخط الذي يمثله أصحابها؟؟؟!!!!

4 – أن المجتمع السوري في عمومه مجتمع متدين لديه عاطفة دينية قوية تشكل المحرك الأساسي لعجلة حياته في كل تفاصيلها، لذلك كان من المستغرب جدا أن يتجاهل قادة الخطاب الديني ما أصاب هذا المجتمع من قهر وظلم ويعطلون هذا المحرك وقت الحاجة الملحة إليه..

ندرك أن المؤسسات الدينية الرسمية محكومة ومقيدة – كغيرها من المؤسسات – بقيود أمنية وسياسية فرضها واقع الاستبداد الذي تمارسه السلطة الحاكمة، لذلك فنحن أصلا لا نعول على المؤسسة الرسمية كثيرا ولا ننتظر منها موقفا تاريخيا، لكننا نعتقد أن هذه القيود قد تحطمت – بفعل الثورة -على مستوى الأفراد مما أعطاهم هامشا كبيرا من الحرية كاف لاتخاذ موقف أخلاقي وانساني ووطني يتناسب مع المخزون الفكري والإنساني لكل فرد بشكل معزول عن موقف المؤسسة.. حصل ذلك في المؤسسات السياسية والعسكرية والصحية والتربوية والثقافية والرياضية وغيرها فخرج من جميع تلك المؤسسات شخصيات معتبرة ونخب وازنة أعلنت وقوفها مع الثورة الشعبية واستعدادها لدفع ثمن هذا الموقف.. الأمر الذي كان نادر الحدوث في المؤسسة الدينية رغم أنها الأكثر ارتباطا من الناحية الفكرية بفكرة الثورة ومن الناحية الاجتماعية بجماهيرها؟؟؟!!!!

لا أريد مقاربة المسألة من زاوية فقهية شرعية بحتة فالنصوص التي تحض على نصرة المظلوم واغاثة الملهوف والجهاد في سبيل الله والسعي نحو انفاذ الحقوق والوقوف في وجه الظلمة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من أن تحصى، ولهذا الحقل رجالاته المتخصصون والقادرون على استحضار النصوص الملائمة لتبيان الحق وإقامة الحجة.. لكنني أحاول مقاربة الموضوع من الناحية الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية والاستراتيجية.. ذلك أن أصل الازمة ليست علمية أو فقهية وإنما أخلاقية وإنسانية ولها آثار مدمرة في المنظور الاستراتيجي.. كنت قد كتبت منذ ما يقارب السنتين مقالة بعنوان ” رسالة إلى علماء السنة ” كانت موجهة إلى علماء الدين السنة المشهورين طالبتهم فيها بأداء واجبهم الديني والأخلاقي عبر الانخراط الميداني لبعضهم في صفوف الشباب المجاهد لتوعيتهم وتصويب بوصلتهم وضبط حركتهم بضوابط الشرع الاخلاقية وتشكيل نواة سنية جامعة تحمي حقوق السنة بعد أن تبين أن تلك الهجمة إنما تستهدفهم وتستهدف حواضرهم من جهة وتستهدف الأسس الفكرية والعمق الاجتماعي لهذا الدين من جهة ثانية ، لكنني في هذه المقالة – وللأسف – أتكلم بسقف أخفض بكثير رضوخا أمام الواقع المعقد الصعب الذي تمر به أمتنا على امتدادها .. فخطابي هنا موجه بشكل أساسي لعلماء الدين وخطباء المساجد المحليين الذين نعرفهم ونحتك بهم ونسمع خطبهم بشكل دائم كأبناء مجتمع واحد.. أتوجه بخطابي إليهم لا للانخراط بالثورة، ولا للوقوف في وجه النظام الفاجر، ولا لحمل السلاح، ولا لتوعية المجاهدين، ولا لتبني مواقف سياسية، وإنما فقط لبعض التعاطف العلني وبعض كلمات التعزية والترحم في خطاباتهم وعلى صفحاتهم تجاه أهلهم وجيرانهم وأبناء مدينتهم أو قريتهم أو حيهم عندما يتعرض المبنى الذي يقيمون فيه إلى قصف روسي يسقط السقف على رؤوس أطفالهم ونسائهم.. التعاطف بالكلمة والموقف مع أبناء مدينتهم عندما يقصف المجرمون سوقها أو مشفاها أو مخابزها.. هل هذا مطلب صعب؟؟ وهل التعبير عن رفض الجرائم الوحشية بحق أبناء مدينتك وجيرانك يشكل لك أزمة أو يوقعك بحرج امام متابعيك حتى لو كانوا مؤيدين للنظام؟؟ قد يكون لك موقف مناهض للثورة.. فليكن.. ولكن هذا لا يمنعك من كلمة طيبة تمسح بها جراح أهلك وتطفئ لهيب قلوبهم.. خاصة عندما تكون من فئة رجال الدين الذين يسكنون خارج مناطق سيطرة النظام أو خارج حدود سوريا والذين أذهلوا من يعرفهم بتجاهلهم المريب لدماء أهلهم وآلامهم والكوارث التي حلت على رؤوسهم فعجت صفحاتهم بالمسائل الفقهية المتعلقة بالصوم والصلاة والوضوء وفضائل العشر الأخير في الوقت الذي امتلأت صفحات أهلهم بلون الدماء ورائحة الدمار وصراخ الأطفال بعد القصف الذي طال بيوتهم ودمر حواضرهم.. لقد سمعت هذه التساؤلات كثيرا من مختلف شرائح المجتمع.. أين يعيش هؤلاء وبماذا يفكرون وإلى ماذا يسعون وأين قيم الدين التي بها ينادون؟؟ كيف يمكنهم أن ينفصلوا إلى هذه الدرجة عن واقعهم ويخلعوا عنهم ثوب الأخلاق والقيم التي طالما حرضونا على التلبس به؟؟؟

ولأنني أؤمن أن المواقف ترتبط بالمواقع، وأن الصورة قد تختلف حسب الزاوية التي ننظر منها نحو الهدف، حاولت أن أفكر بعقولهم ومن موقعهم وأن أنظر للمشهد بعيونهم فبحثت عن أسباب تصلح أن تكون مبررات معقولة لهذا الموقف السلبي..

1 – الخوف.. وهو مبرر معقول يعرف كل سوري مدى تغلغله في أعماقه نتيجة الممارسات الممنهجة للنظام السوري على مدى عقود والتي نجحت بجعل الرعب من الكلام في السياسة مكونا من مكونات الانسان السوري الداخلية.. لكن هذا المبرر الذي قد ينفع لمن يقطن داخل المناطق الخاضعة للسلطة – مع أنه لا يقدم مبررا كافيا حتى لهؤلاء لأنه في اللحظات التاريخية الحاسمة لا بد من تقديم المبادئ على المصالح خاصة للنخب الفكرية والدينية – لا يمكن بحال أن يبرر للقاطنين في مناطق الثوار أو خارج سوريا صمتهم المريب – وهم الفئة الأساسية المستهدفة من هذا المقال -..

2 – أخطاء الثورة.. لا شك أن انعدام الفكر المؤسساتي وضحالة الثقافة السياسية لدى الشعب السوري وحالة القمع المزمن التي عاش في ظلها أدى إلى الكثير من الأخطاء في الممارسة الميدانية، وكنت قد وضحت رأيي في طريقة التعاطي مع أخطاء الثورة في مقال قديم لي بعنوان ” وللثورة أخطاؤها ” يمكن الاستئناس به.. لكن تلك الأخطاء لا يمكن أن تقدم مبررا لهروب علماء الدين من الميدان وإنما على العكس من ذلك يفترض أن تكون حافزا إضافيا لهم للتغلغل داخل صفوف الشباب الثائر والمجتمع المقهور لمساعدتهم على تجاوز تلك الأخطاء وتصويبها بما يخدم المشروع الديني وأهداف الدين العظمى في تحقيق العدالة الاجتماعية..

3 – عدم وجود قيادة مركزية واضحة للثورة، وتصدر فعاليات ضعيفة الخبرة والثقافة لقيادة الثورة.. وهذا قد يشكل بالفعل مبررا معقولا لدى البعض لعدم الانخراط في الثورة لكنه دون شك لا يبرر ولا يفسر غياب التعاطف مع المظلومين من أبناء مجتمعهم وأقاربهم وغياب الموقف الإنساني الصريح تجاه آلامهم وغياب الرفض العلني للإجرام الذي يمارس ضدهم.. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشباب الذي تصدر المشهد الثوري إنما فعل ذلك مضطرا بسبب رفض النخب الدينية قيادة الحراك الثوري في بدايته رغم سعي الشباب الثائر لذلك بشكل جدي..

4 – قد يبرر بعض رجال الدين موقفهم البارد بالرغبة في الابتعاد عن السياسة وقذاراتها ودهاليزها المظلمة، وهذا ممكن لو أن السياسة ترضى أن تبقى بعيدا عن الدين والعبث بقيمه وتدمير قواعده بشكل ممنهج.. هذا ممكن لو أن تاريخهم يشهد لهم نأيهم عن الخوض في السياسة قبل الثورة، أما وأن بعضهم كان يشغل مناصب رسمية مهمة في الدولة ويجري لقاءات متكررة مع رؤساء الفروع الأمنية ، وبعضهم له تصريحات كثيرة في دعم النظام السابق ، وبعضهم كان يخطب ثلاث جمع متتالية عن فضائل الحركة التصحيحية فهذا يجعل من حجة نأيهم عن السياسة حجة متهافته .. وهذا ممكن لولا أن البعد الديني والطائفي الذي فرضته السلطة على الشعب السوري بات أمرا واقعا لا يمكن الفرار من افرازاته.. فماذا نفعل عندما تكون البراميل طائفية والصواريخ طائفية والمدن المدمرة والمجتمعات المهجرة تتبع لدين واحد وطائفة محددة هي ذات الطائفة التي ينتمي إليها رجال الدين هؤلاء.. كيف يمكن لرجل الدين أن ينفصل عن مجتمعه المهجر ومدينته المدمرة وأبناء حيه الذين تحول أطفالهم إلى أشلاء فقط لأنه لا يريد أن يلامس بيده الطاهرة رداء السياسة النجس.. السياسة التي اقتحمت حيه وبيته وسوق مدينته فعاثت فيهم فسادا ودمارا ونشرت قذاراتها في كل مكان..

بصراحة فإن التفسير الأكثر منطقية لمثل هذا الموقف الغريب المفصول عن أحداث الواقع ومبادئ الدين وأخلاقيات الانسان الحر هو وجود خلل بنيوي في شخصية معظم رجال الدين الذين تربوا في مؤسسات الدولة الرسمية وتحت عيون أجهزتها، خلل يفصل الخطاب عن السلوك والقيم عن الممارسة والدنيا عن الآخرة.. إن التجاهل التام لمآسي الأهل والأقارب والجيران وأخوة الدين وأخذ وضعية الكمون لضمان خط العودة لذات المنبر بعد سيطرة النظام المجرم على المنطقة إنما يعبر عن شخصيات انتهازية وصولية جوفاء مستعدة لذبح مبادئها عند اللزوم على مذبح مصالحها، تتقدم الصفوف عند المغانم وتختبئ في أبعد زاوية عند المغارم، تتكسب من الدين ولا تمتلك الشجاعة للتضحية دفاعا عن قيمه ولو بصرخة في وجه الظالم أو موقف شجاع يرفض اجرامه، وهذا ليس من الدين في شيء..

عندما تهب عواصف أعداء الأمة من كل جانب وتحاول اقتلاع أوتاد الفكر والثقافة والحضارة وإفراغ الأمة من كوادرها ومخزونها الحضاري ، فضلا عن ضرب البنى التحتية للمدن والقرى والحواضر – وهذا بات واضحا لكل ذي نظر – ثم تنهض فئة من شباب الأمة للتصدي لهذه العواصف واخمادها والتقليل من آثارها ، لا يبقى حينها أمام النخب الدينية والفكرية خيار الحياد وقرار الابتعاد عن المشهد والمراقبة من زاوية بعيدة للتصرف حسب نتائج المعركة ، بل لا بد حينها – بدافع الدين والأخلاق والإنسانية والمسؤولية التاريخية والشهامة والرجولة – من الانخراط في المعركة والانتظام بصفوفها ودعمها من داخلها كل من موقعه وحسب امكاناته وضمن حدود المتاح لديه .

في الأحداث التاريخية المفصلية الكبيرة لا بد لكل النخب أن تأخذ موقعها وتضع كامل ثقلها ليس فقط حفاظا على الأرواح والممتلكات والدماء وإنما أيضا حفاظا على قوة الفكرة وأسس المنهج وطاقة القيم التي يدافعون عنها ويؤمنون بضرورتها لأن من ينتصر في الميدان سيفرض فكرته ومشروعه على الخاسر لا محالة.. كما أنهم مطالبون بأخذ موقعهم وإبراز موقفهم حفاظا على ماء وجوههم أمام ربهم وذواتهم وضمائرهم أولا، وأمام قواعدهم الشعبية ومجتمعاتهم ثانيا..

إن الانخراط الميداني الجدي في مثل هذه الأحداث هو – بدون شك – مغامرة حقيقية على مستوى السلامة الشخصية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولكن من يصنع التاريخ سوى المغامرون، ومن يفرض المشروع سوى الأقوياء، ومن يحصد الثمار سوى من أجهد نفسه في الزرع والسقاية والحصاد.. إن من يحمل لواء مشروع كبير عليه أن يمتلك الاستعداد الدائم لدفع الثمن الباهظ في سبيل الحفاظ عليه والدفاع عنه وإلا فليترك اللواء لغيره.. إن مثل تلك المغامرات هي التي تغير مسار التاريخ وتستنهض الأمم النائمة وتحيي موات قلوبها..

ولئن ضعفت همة النخب الدينية عن النزول إلى الميدان والمشاركة الفعالة في معركة الوجود التي يخوضها الشباب الثائر دفاعا عن الأمة وحفاظا على كرامتها، فلا أقله من حماية ظهورهم فكريا واجتماعيا وانسانيا.. ولا أقله من استخدام الكلمة والقلم والمنبر لدعمهم ورفع معنوياتهم وبلسمة جراحهم ومن ثم تصويب أخطائهم..

إن ابتعاد رجال الدين عن ثورة شعبية بهذا الحجم وهذا الزخم الشعبي سيحدث أثرا سلبيا بعيد المدى على الوجدان الجماعي والعاطفة الدينية والثقافة الاجتماعية المستقاة من معين المبادئ والقيم الإسلامية والتي تشكل حجر الأساس الأهم والقاعدة الأقوى من قواعد استمرار الدين فاعلا مؤثرا في مجتمعاتنا وباعثا لطاقاتها.. سيلفظ المجتمع وقت الرخاء من ابتعد عنه وقت الشدة، والخشية أن يلفظ معه كل القيم والأفكار التي ينادي بها فيضعف في نفوسهم أثر الدين لتخاذل من يسمون أنفسهم رجاله..

إن ما يقوم به رجال الدين هو جريمة ثقافية وتاريخية وفكرية في حق أمتهم ومجتمعهم ومشروعهم ودينهم وأنفسهم، سيكون لها ما بعدها من ضعف الشعور الديني وفقدان الثقة بكوادره ونخبه ومن ثم بمبادئه وأفكاره.. إنها جريمة ذات أثر استراتيجي في ضرب قواعد الدين الإنساني الأخلاقي في قلوب عموم أفراد مجتمعنا خاصة بوجود بديل طائفي قوي يطرح نفسه كقوة متماسكة واضحة المعالم يقود معمميها المعارك في الميدان فضلا عن المنابر والمواقع والصفحات الالكترونية..

ربما ليس من قبيل الصدفة أن أتكلم عن هذه القضية بعد أيام من استشهاد عبد الباسط الساروت – وما أكثر أمثاله من شبابنا الذين لم يحظوا بشهرته -.. شاب بسيط رأى يد الظلم تمتد إلى أبناء بلده ومدينته وحيه وعشيرته فأخذ قرارا واضحا بالوقوف في وجه الظالم حتى النهاية ودفع ثمنا باهظا لثباته على هذا الموقف.. هكذا ببساطة.. بعيدا عن الفلسفة والتحليل والاستفتاء والبحث عن المبررات للاختفاء خلفها والتهرب عبرها من تحمل المسؤولية.. شهادته حركت ملايين الأحرار عبر العالم فلماذا لم تحرك فيكم حمية الدين والقرابة والشجاعة والشهامة والمروءة.. ألا يخجل رجل الدين الذي يمتلك قاعدة شعبية واسعة من موقف هذا الشاب – وأمثاله -.. ألا يستفز صوته الانسان القابع داخلك فضلا عن الايمان الذي تدعي اكتنازه فترفع صوتك عاليا في وجه الظلم والقهر والاستبداد انتصارا لدينك ومجتمعك وذاتك.. لقد غطت دماء هذا البطل وأمثاله على عبارة ” رجال الدين ” المتداولة وأثبت أن للدين رجاله..

عندما تصمت وتغمض عينيك وتضع قلبك وضميرك ودينك في ثلاجة الموتى وتغلق عليك بابك وتتجاهل ما يحل بأهلك وبلدك، فإنك قد تنجح في تجنب المشاكل مع السلطة المستبدة، وقد تنجح في تسهيل طريق العودة يوما إلى منبرك، وقد تنجح في استعادة مركزك الاجتماعي أو الإداري أو ربما الأمني الذي كنت تشغله قبل الثورة.. لكنك بدون شك ستفشل في مواجهة ذاتك.. ستفشل في مواجهة ضميرك.. ستفشل في مواجهة الأيتام والثكالى والمهجرين من أبناء بلدك.. والأهم من ذلك كله ستفشل في الحفاظ على ماء وجهك عندما تقابل ربك القائل في محكم تنزيله ” يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون “.. أو تقابل نبيك القائل: ” المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله “.

أحيانا يكون الصمت موقفا.. وأحيانا يكون خيانة..