إبراهيم درويش

هناك قاسم مشترك بين الاحتجاجات التي يشهدها لبنان اليوم والعراق من ناحية كونها مطلبية وتمس قضايا تتعلق بالهم اليومي للناس. وهي تمثل حالة الإحباط لدى المواطن العادي، خاصة الشباب من الطبقة السياسية ومع ذلك فهي ليست مسيسة أو طائفية أو حزبية رغم محاولات البعض في لبنان والعراق تسييسها ومحاولة حشر الطائفية التي دمرت في العقدين الماضيين النسيج الاجتماعي، خاصة العراق الذي عاش مذابح وتدمير بعد الغزو الأمريكي عام 2003. وإن وسعنا الصورة وابتعدنا عن المشرق العربي ومضينا نحو أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا لوجدنا أن البطون الخاوية والشباب المحبط هو من يقف وراء التظاهرات. ففي التشيلي كان رفع أسعار تذاكر القطارات الشرارة التي أخرجت الناس للشوارع، وفي لبنان كان رفع ضريبة مكالمات الواتساب وفي السعودية تذمر الناس على منصات التواصل الاجتماعي من فرض ضريبة 100في المئة على الشيشة، أما في الهند فقد كان سعر البصل محلا للسخط. وفي العراق كان عزل قائد معروف في مجال مكافحة الإرهاب الذريعة التي أخرجت الناس للشوارع احتجاجا على الفساد. وفي مصر قادت أشرطة مقاول ساخط إلى تظاهرات نادرة ضد فساد عبد الفتاح السيسي وعائلته. وبات الشارع العربي حقيقة، رغم تشكيك بعض المراقبين بوجوده، حساسا من السلطة خاصة في الأمور التي تتعلق بحياته اليومية. وهناك شعور لدى كل المحرومين في العالم أن النخبة السياسية الحاكمة فاسدة ولا أمل في إصلاحها وظالمة لشعوبها. وصار بإمكاننا الحديث عن ظاهرة عالمية تمتد من بوليفيا واسبانيا وروسيا وقبل ذلك وجمهورية التشيك إلى الجزائر والسودان وكازاخستان. وكما تقول صحيفة “نيويورك تايمز” (23/10/2019) فما يميز حركة الغضب العالمية اليوم هو احتجاج بصوت أعلى من العادي ضد النخبة في بلدان أصبحت فيها الديمقراطية مصدر خيبة أمل والفساد مفضوح والطبقة السياسية تعيش في ثراء بينما يعاني الشباب من الفقر.

استثنائية

وتظل الحالة اللبنانية استثنائية من ناحية طريقة إدارة التظاهرات التي جرت بنوع من الاحتفالية والفرح: راقصات ودي جيز ومصففات شعر بالمجان وشباب يدخن الأركيلة وكأن في ساحة رياض الصلح في بيروت وساحات المدن الكبرى كرنفال من الصوت واللون والرائحة. ورغم حجم التظاهرات التي امتدت من طرابلس وعكار في الشمال والنبطية في الجنوب وصيدا وصور في الشرق ووسط بيروت إلا أن الطبقة السياسية محل غضب الشارع ومطلبه برحيلها لم تفاجأ بحنق الناس بل وتسابق المسؤولون من رئيس الوزراء سعد الحريري الذي نجا من فضيحة دفع 16 مليون دولار لعارضة جنوب افريقية إلى الرئيس ميشال عون وزعيم حزب الله حسن نصر الله والطبقة السياسية كلها بالتماهي مع حركة الشارع وتحذيره في الوقت نفسه، ثم جاءت تنازلات الحريري وتحذيرات الرئيس ميشال عون بأن التغيير والإصلاح يجب أن يتم عبر المؤسسات لا الاحتجاجات، وتهديدات نصر الله الذي أكد للمحتجين أنهم لن يستطيعوا تغيير العهد ولا إسقاط الحكومة. ثم عاد وهدد من طابور خامس وجهات خارجية باتت تتلاعب بالمحتجين بشكل سيقود إلى فوضى أهلية. لكن لم يستمع الشارع حتى الآن له ولا لأنصاره الذين حاولوا ترهيب المتظاهرين. فنصر الله وقيادة حزبه ونوابه باتوا من الجماعة المتهمة بالفساد. والتهمة جاءت من قاعدته الشعبية التي تعاني من الفقر في وقت يتمتعون فيه هم بالثراء. والمشكلة التي يواجهها اللبنانيون هي أن مطلبهم بإسقاط النظام غير عملي، فلا يوجد هناك نظام لإسقاطه، وكما تقول رولا خلف في صحيفة “فايننشال تايمز” (23/10/2019) فلبنان ليس مثل بقية الدول العربية، ففيه مساحة من الحرية ويحكم فيه المسلمون والمسيحيون بنوع من التشارك في الحكم غير المريح، وتعني الإطاحة بالنظام التخلص من الطبقة السياسية كلها، ما يعني تفكيك النظام الطائفي وبناء دولة علمانية قومية، وهذا حلم جميل، لكن لا يمكن تحقيقه في أي وقت قريب. وتضيف أن وطنها لبنان يبدو كبلد يحكمه ديكتاتوريون صغار يستخدمون نظام الرعاية للسيطرة على مناطقهم الطائفية. وهم لا يفرضون إرادتهم على الشعب بقدر ما يتجاهلون مظاهر قلقه. والتظاهرات وإن فاجأت الساسة إلا أنها لم تصدمهم. ولا يعني أنهم لم يخافوا لأن خروج الناس بهذه الطريقة من الصعب إعادتهم إلى بيوتهم بوعود معسولة. وأثبت تجربة الربيع العربي عام 2011 أن “ثورة” بهذا الحجم لم تنته بالحفاظ على الوضع القائم، فقد انتهى الربيع العربي بعدد قليل من الاستثناءات بحروب أهلية، وحتى الجزائر والسودان، اللتين عبدتا الطريق أمام مستقبل فيه أمل. ولم يشهد لبنان حشودا كهذه إلا في عام 2005 والتي أنهت الوجود السوري وجاءت احتجاجا على مقتل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني.

قائمة مظالم

والمختلف في احتجاجات الأيام الأخيرة أنها جاءت تتويجا لعام من حرق الذات الحقيقي، فمن حرق جورج زريق نفسه وهو الأب الذي كان يكافح لتأمين لقمة الحياة ورسوم التعليم لأولاده في شباط (فبراير) إلى حرائق الجبال التي عجزت الحكومة اللبنانية عن إطفائها بسبب تعطل مروحيات إطفاء الحرائق، مما أجبرها على الاستعانة بالأردن وقبرص. وما تفاقم لدى المواطن اللبناني من مظالم أكثر من أن تحصى: انقطاع التيار الكهربائي والمياه غير الصالحة للشرب والبنية التحتية المنهارة والمناخ المسمم. ويعاني الاقتصاد من ركود والفساد مستشر، وتبذير المال العام، تحدث عنه ولا حرج، فالدولة تنفق كل عام ملياري دولار على شركة الكهرباء لا توفر الطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة. وتعتبر شبكات الإنترنت الأغلى في العالم والأقل كفاءة. وبعد أزمة النفايات عام 2015 بدأت الشركات برميه في البحر بشكل خرب شواطئ البحر المتوسط. ونظرا لسوء الإدارة فالحكومة ليس لديها المال الكافي للإصلاح، وفي ظل الدين العام 150 في المئة فلا مجال للاستثمار. ومن أجل توفير المال فرضت الحكومة كل أنواع الضريبة على المواطنين مثل الشيشة، وقال محتج في عكار “غدا سيركبون عدادات على خلفياتنا” ويأخذون ضريبة من الناس في كل مرة يستخدمون فيها الحمام. وتظل المشاكل الاقتصادية متجذرة كما تقول مجلة “إيكونوميست” (24/10/2019) في السياسة. فقد كرس مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية عام 1990 نظام محاصصة طائفيا لا يزال قائما حتى اليوم، وتحول فيه أمراء الحرب إلى ساسة استخدموا مناصبهم للرعاية والتأثير، وهم الذين تعاطفوا مع المتظاهرين ولكنهم حذروا من الفوضى، إلا أن النظام أصبح متعفنا لأنهم أخذوا الكثير ولم يقدموا إلا القليل. ولهذا السبب يخاطر اللبنانيون بالتخلص منهم ومواجهة المجهول. ومن هنا كان الطابع اللاطائفي للتظاهرات، لأن هناك كما ترى مجلة “فورين بوليسي” (24/10/2019) رغبة لدى الجماهير في رمي الطائفية من النافذة، ولعل هتاف “لصوص، لصوص، لصوص” تلخيص لرفض الطائفية الممثلة بالنخبة الحاكمة. ويأمل المتظاهرون في لبنان كما في العراق لظهور جيل من الساسة غير الوجوه التي تعودوا عليها مع أن فرص النجاح تظل بعيدة في الوقت الحالي إن أخذنا بعين الاعتبار ما جرى للربيع العربي الذي سحق تحت أقدام العسكر ولم تنج منه سوى تونس التي ظهرت فيها ديمقراطية ناشئة هشة، وشهدت هي الأخرى تظاهرات عبرت عن خيبات من ثورة الياسمين. وكانت الانتخابات الأخيرة، البرلمانية والرئاسية بمثابة فحص لشعبية النخبة التي قادت البلاد بعد 2011.

احتمالات النجاح

والسؤال الحالي هو عن الطريق الذي يسير فيه لبنان؟ خاصة ما شهده العراق من احتجاجات جديدة وعنف من الدولة التي استمرت باستخدام اليد الحديدية رغم وعود رئيس وزرائها. ولو وضعنا الغضب العربي الجديد في السياق العالمي، فهو صورة عن رغبة المجتمعات حول العالم بالتغيير السياسي من خلال النزول إلى الشوارع. وأصبحت الاحتجاجات عادية في الفترة الأخيرة كما تقول صحيفة “نيويورك تايمز” لعدة عوامل منها: تباطؤ الاقتصاد العالمي والفجوة الضخمة بين الفقراء والأغنياء وأدت نسب الشباب العالية في كثير من البلدان لظهور جيل متحفز تفور في داخله الطموحات المحبطة. بالإضافة إلى توقف زحف الديمقراطية على مستوى العالم متسببة بإحباط المواطنين من حكومات لا تستجيب لمطالبهم وناشطين يعتقدون أنه لا سبيل للتغيير إلا الاحتجاج في الشارع.

ومع تنامي حركات الاحتجاج تراجعت معدلات النجاح. فقبل 20 عام فقط حصلت 70 في المئة من الاحتجاجات التي طالبت بتغيرات سياسية على ما تريد – وهي نسبة بقيت تتصاعد منذ خمسينات القرن الماضي بحسب دراسة قامت بها اريكا تشينويث، الأستاذة في جامعة هارفارد. وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة انقلب هذا التوجه بحيث أصبحت نسبة النجاح 30 في المئة بحسب الدراسة، وهو تراجع وصفته البروفيسورة تشينويث بأنه صاعق. وترى أن هذين التوجهين مرتبطان بعضهما ببعض فكلما زادت الاحتجاجات أصبح احتمال فشلها أكبر، وكلما طالت تصبح أكثر خلافية وأكثر ظهورا – وأكثر عرضة للعودة إلى الشارع عندما لا يستجاب لمطالبها. والنتيجة قد تكون عالما تخسر فيه الانتفاضات الشعبية أهميتها، حيث تصبح جزءا من الصورة. إلا أن تزايد حركات الاحتجاج لفتت انتباه الأمم المتحدة التي قالت إن هناك عوامل مشتركة بينها، فالناس يشعرون أنهم يعيشون تحت ضغط مالي شديد، وقضية عدم المساواة، وقضايا بنيوية أخرى.

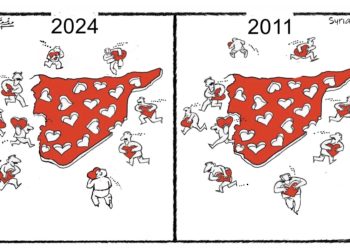

وفي الشرق الأوسط تبدو الاحتجاجات الجديدة مختلفة عن انتفاضات 2011. فالجديدة يحركها جيل جديد ليس لديه اهتمام بالحواجز الايديولوجية والطائفية القديمة. وبدلا من المناداة بزوال دكتاتور كما فعل المتظاهرون العرب عام 2011 فإن المتظاهرين اللبنانيين يتهمون طبقة سياسية كاملة. ورغم تحذيرات الساسة من دروس اليمن وسوريا وليبيا إلا أن الشارع بات الملاذ الأخير للمواطن العربي الذي لم يعد يخشى مواجهة السلطة. إلا أن المشكلة البنيوية التي تعاني منها الاحتجاجات الجديدة تكمن في هشاشتها وعدم تنظيمها وتفتقد قاعدة التحشيد التقليدي الذي هو من خصائص حركات القاعدة الشعبية. ويمكن للاحتجاجات التي تنظم على مواقع التواصل الاجتماعي القيام بشكل أسرع ولكنها تنهار بسرعة أيضا. وقالت تشينويث إن الحكومات الاستبدادية أيضا تعلمت توظيف الإعلام الاجتماعي لصالحها، وتستخدمه لنشر الدعاية ولحشد المتعاطفين أو ببساطة لنشر الارتباك. ويعتمد الزخم الشعبي في لبنان على مدى تسامح النخبة السياسية وبالضرورة القوى الخارجية التي تقف وراءها معه، وما يمكن أن تلعبه المصالح الجيوسياسية في حرف المسار أو إجباره على الانزلاق في حرب دموية. وفي الوقت الحالي لم يتخلص لبنان من جراح الحرب الأهلية، ولا يريد الناس تكرار تجربة مريرة تماما كما هو الحال في الجزائر الذي لا يريد تكرار سنواته السود. ولكن المتظاهرين في مأزق لغياب الرؤية الواضحة التي لا تتناسب مع طموح التغيير الكبير والواقع، فعندما تحدث الفوضى من السهل على أي طرف في اللعبة لوم المظلومين وتخديرهم كما في مصر بمقولة الاستقرار أفضل من الخراب. ويكثر الحديث هذه الأيام عن إيران وخسارتها في المنطقة من العراق إلى سوريا، لكن دول الخليج المنافسة ليست متعجلة لإنقاذ لبنان كما سارعت لإنقاذ السودان مثلا. فهي تعرف أن تخليص البلد من مشاكله يعني تخليص حزب الله، ولهذا كما تقول “بلومبيرغ” (25/10/2019) فهي تراقب وتنتظر. لكن لبنان الجديد على حد قول روجر كوهين في “نيويورك تايمز” (25/10/2019) لا يريد أن يكون وكيلا للآخرين، مع أن حزب الله لن يتخلى عن السلطة بسهولة. وهناك معركة جيلية تطمح لبناء لبنان شريف، بل ورمي ميراث الحرب الأهلية. وولد في التسعة أيام الماضية لبنان جديد استعاد فيه سكانه مصيره وأعلامه أيضا.

المصدر: القدس العربي