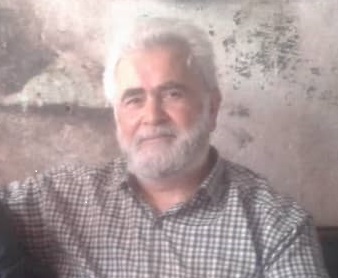

أحمد مظهر سعدو

في لحظات العسف والقصف، وضمن صباحات ومساءات السوريين المعتمة، وعبر حيواتنا الغارقة بالألم والبؤس والدماء، تتمظهر شخصيات ورجالات وطنية تعيد الأمل لنهارات اليأس والبراميل الطغيانية الفاشية الأسدية، كما تعيد إنتاج الحياة السورية والوطنية السورية، على طريقتها وبساطتها وصدقها، دون الارتكان إلى حالات القنوط والارتكاس، بل في محاولة دؤوبة لإعطاء الأنساق المجتمعية السورية بعضًا من إشراقات لابد آتية.

من هذه الرجالات وضمنها كان (مصطفى سعدو/ أبو محمد) الذي عاش حياته بسيطًا وقريبًا من الناس كل الناس، حيث لم تفارق الابتسامة محياه، ولم تغادره خيوط التفاؤل والأمل في أي لحظة من اللحظات، فكان ذاك الرجل الوطني السوري العروبي، الذي يرى في قضية العراق قضيته الشخصية، كما كان يرى تمامًا في قضية فلسطين قضيته المركزية، رغم كل لحظات الواقع السوري المر، والأشد مرارة خلال سنوات سورية العشرة الأخيرة، ومتنوعات التخلي والخذلان التي عاشها الشعب السوري عبر سنين طويلة من الإرهاب الأسدي المسلط على رؤوس البلاد والعباد.

كان (أبو محمد) ذاك الإنسان الشامخ شموخ شهداء سورية، وذاك الصلب صلابة ثورة السوريين في الحرية والكرامة، وهو الذي تمرس في العمل النضالي الكفاحي ضد الطغاة الأسديين منذ نعومة أظفاره، فلم يقبل إلا أن يكون منحازًا إلى الناس ضد القهر الطغياني الذي عاشته مدينته أريحا، منذ بدايات عهد المجرم الأسدي الأب، وسورية كلها، عبر خمسين سنة أو يزيد من القهر والاستلاب، وهدر إنسانية الإنسان السوري.

وهو الذي التحق بالثورة السورية وعمل من أجلها منذ الأيام الأولى للثورة السورية الشعبية السلمية، في مواجهة قوى البغي الطاغوتي الأسدي، ولم يألُ جهدًا في الإمساك بمسار الثورة السورية، من أجل وطن سوري خالٍ من آل الأسد، ومتجاوزًا لكل أنواع الإستبداد، مهما كلفه ذلك من معاناة وخسارات، حيث تعرض للاستدعاءات والاعتقالات، لكنه لم يهن، بل كان يعود للثورة مرة أخرى، ويعيد بناء النفس وجهاد النفس والمعرفة، دون أي خوف أو وجل بالرغم من كل التهديدات التي كان يتلقاها من الأجهزة التشبيحية.

(أبو محمد) ورغم مرضه وشرايينه المغلقة، وعمله الجراحي الصعب والخطير للغاية، كان يصر على العودة إلى الوطن بين أهله وذويه وشعبه، إذ لم يجد في البقاء (بعد الجراحة) أي ضرورة أو إمكانية نفسية أو عقلانية، للبقاء في بلاد الترك بعيدًا عن الأهل، وأجواء مدينته أريحا وجبل الأربعين ونسماته العليلة، رغم وجود الخطر اليومي الداهم والمحدق بأهالي أريحا، وكل من بقي فيها أو في قرى جبل الزاوية الأشم.

عاد (مصطفى) إلى وطنه ليموت على ثرى سورية العظيمة، وليدفن في أرضها الطاهرة، وليكون ضمن ناسه، وبين جنبات الوطن الذي يحتاجه، ويحتاجنا جميعًا، دون خوف من آلة الحرب والمقتلة الأسدية الروسية الإيرانية المستمرة.

بمثل هؤلاء الرجال تكون سورية عظيمة بحق، وبمثل هذه القامات الوطنية المندمجة في تراب الوطن ونسائمه الطاهرة، تكون الأوطان المتطلعة نحو الحرية والكرامة، وبأمثالهم سوف تتمكن سورية من كنس آل الأسد وكل الطغاة والطغيان، بل وكل الاحتلالات الأسدية والإيرانية والروسية والأميركية، وكل من تسول له نفسه خطف الوطن السوري الشامي، ذو الياسمين الدمشقي النزاري، الذي أحبه ويحبه السوريون. ومن يعشق الياسمين لابد أن يكون جزءً منه وبعضًا من عبيره المنعش، الذي يتمفصل معه وبه، لتكون الياسمين المغادر والراحل، لكن مغادرة الياسمين مسألة أخرى، وانبثاقات الياسمين المستمرة، حالة سورية صرفة، تعيد إنتاج نفسها على مر السنين، في مآلات الحرية التي لاضير أنها قادمة، يرونها بعيدة وكان يراها (أبو محمد) قريبة، ونراها معه كذلك، عاجلًا أم آجلاً، وعو ذلك أم لم يعوه، أدركوا ذلك أم لم يدركوه. ولسوف تعيد سورية في المستقبل القريب بناء صرح الياسمين ليعم كل الجغرافيا السورية، ونقرأ الفاتحة على قبرك يا أخي (أبو محمد)، وكل الشهداء الذين سبقوك أو تبعوك، هو الأمل الذي عودتنا على التمسك به، وهو الملاذ الذي سيشرق في سورية الوطن الحر الكريم. وليس ذلك على الله بعزيز.