معين الطاهر

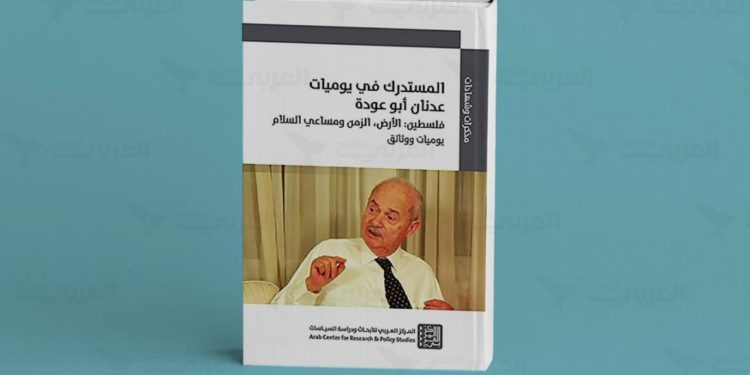

نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في نهاية عام 2017، كتاب “يوميات عدنان أبو عودة 1970-1988”. وتم التنبيه، في حينه، إلى تقطّع اليوميات وعدم تواصلها، فثمّة أعوام تزدحم بتسجيلات حكاياتها، وأعوام أخرى تخلو منها، أو تكاد، على الرغم من أنّها حافلة بالحوادث، إذ إنّ السياسي والوزير ورئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، عدنان أبو عودة، لم يكن يدوّن يومياته في دفاتر يوميات مؤرّخة (أجندات)، وإنّما على كل ما تقع عليه يداه من قصاصات أو دفاتر. ولم نحاول أن نملأ الفراغ فيها باسترجاعها من ذاكرة أبو عودة، حتى لا تفقد اليوميات قيمتها بوصفها وثيقةً بنت مرحلتها التاريخية وسياقها، وقد تتوافق مع آراء كاتبها الحالية، أو لا تتوافق، فهي يوميات وليست مذكرات، ومن هنا أهميتها.

بعد نشر اليوميات السابقة، أحضر أبو عودة، إلينا، في المركز العربي، دفاتر ملاحظاتٍ صغيرة، وقصاصات ورقية، عثر عليها خلال تنفيذ أعمال صيانة في الطابق الأرضي من المبنى الذي يقطنه، والذي يضمّ مكتبه، فكان أن بدأت جولة بحث عُثر خلالها على عدد كبير من الأوراق والملفات والوثائق، لنبدأ معها رحلة جديدة، نجم عنها “المستدرك في يوميات عدنان أبو عودة ..” الكتاب الذي صدر أخيرا عن المركز، مما استدركه أبو عودة، ومن آلاف الأوراق والوثائق، انتخب ما اختصّ منها بالقضية الفلسطينية والعلاقات الأردنية – الفلسطينية، وما دُوّن في محاضر الاجتماعات والحوارات التي دارت بين الطرفين في محاولتهم الاتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بينهما، بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت عام 1982. تركّزت هذه اللقاءات على محاولة اكتشاف الصيغة المستقبلية الأنسب للعلاقة بين الطرفين بعد أعوام من القطيعة والهواجس الأمنية، بهدف تذليل العوائق أمام الانضمام إلى عملية السلام، وتأهيل منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح طرفًا مقبولًا فيها، تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية أميركية، ومن هنا جاءت عنونة هذه اليوميات “فلسطين: الأرض والزمن ومساعي السلام”.

ترأس عدنان أبو عودة الجانب الأردني في هذه الحوارات، وقد احتفظ بوقائعها، سواءً أكانت من تدوينه أم ما ورد في محاضر رسمية، وفي أحيانٍ، دوّن أهم ما جاء فيها، مع إضافة تقييمه الشخصي، ليقدّمه إلى الملك حسين، حيث يتم تقييم مجرياتها ضمن دائرة صغيرة مقرّبة من الملك. كما تضمنت اليوميات وقائع اجتماعاتٍ تمّت مع المسؤولين الأميركيين الذين تابعوا هذا الحوار وما نتج منه، وأبدوا رأيهم في ما ينبغي عمله، وحدّدوا الخطوات المطلوبة من منظمة التحرير الفلسطينية، كي تغدو طرفًا مقبولًا في عملية السلام، وتحظى بالاعتراف الأميركي. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ الجانب الفلسطيني لم يسبق له نشر شيءٍ عن هذه اللقاءات، باستثناء التصريحات الإعلامية أو البيانات الرسمية التي أُعلنت في حينه، على أمل أن تُنشر مستقبلًا يوميات ومذكرات قيادات فلسطينية، تستكمل وصف الوقائع وحفظها واستخلاص الدروس منها.

تجدر الإشارة إلى أن ثمّة ترابطا وثيقا للوقائع في كتابَي “اليوميات ..” و”المستدرك ..”، قد يجد القارئ نفسه بحاجة إلى الاطلاع عليهما معًا كي يتابع تفصيلاتها، وهو أمرٌ يسير لوجود فهرس عام متاح في كلا الإصدارين يخفف مؤونة البحث وتقليب صفحات الكتاب.

هواجس أمنية أم علاقات سياسية

الهواجس الأمنية، والصراع، والتنافس على تمثيل الشعب الفلسطيني وقضيته، هي السمات التي سادت العلاقات بين النظام الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية، عقب حوادث سبتمبر/ أيلول 1970، وما تلاها من خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن عام 1971. لجأ الطرفان إلى محاولة حسم هذا الصراع، أو تسجيل نقاط لصالح أي منهما، وفي عام 1972، طرح الملك حسين مشروع المملكة العربية المتحدة لتنظيم العلاقة بين الضفتين الغربية والشرقية، في محاولة منه لصوغ علاقةٍ مختلفةٍ مع الضفة الغربية، وتلافي الصدع الذي حدث نتيجة الاشتباكات المؤسفة التي وقعت ما بين عامي 1970 و1971، وهو المشروع الذي رفضته منظمة التحرير والدول العربية، وأدّى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية ومصر. في عام 1972، تناغم موقف الحكومة الأردنية والمنظمة على رفض محاولات إسرائيل إجراء انتخابات بلدية في الضفة الغربية في العام ذاته، إلا أن مخاوفهما ودوافعهما كانت مختلفة، فقد رفض الأردن الانتخابات لتخوّفه من محاولة إسرائيلية لإقامة حكم ذاتي مرتبط بإسرائيل. أما المنظمة فقد عارضته لظنها أنها محاولة أردنية لإيجاد قيادات بديلة عنها.

قبل حرب تشرين (أكتوبر)، وبتاريخ 10/9/1973، توجّه الملك حسين إلى مصر ليجتمع بالرئيسين، المصري أنور السادات والسوري حافظ الأسد، اللذين كانا يستعدّان للحرب. وفي اجتماعهم جرت محاولة من الرئيسين لإعادة ترتيب العلاقة بين الأردن والمنظمة، حيث طلبا من الملك “إيجاد صيغة ترضي المقاومة وتحدّد دورها”، وكان رد الملك “أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء”.

أجّجت الحرب النزاع بين النظام الأردني ومنظمة التحرير، إذ ساد المنطقة العربية شعور بأن هذه الحرب سينتج منها تسوية سياسية، وأنها قاب قوسين أو أدنى، وهو ما أقنع به الرئيس أنور السادات القيادات الفلسطينية، قبل أن تضع الحرب أوزارها (يُنظر معين الطاهر، رسالتان من صلاح خلف إلى عرفات في حرب أكتوبر 1973 (1، 2)”، العربي الجديد، 29/10/2017)، وبدلًا من اتخاذ موقف عربي موحد، تعدّدت المواقف، واشتد النزاع على من سيمثّل الفلسطينيين في المفاوضات المقبلة وفي مؤتمر جنيف للسلام.

بعد أقل من شهر على وقف إطلاق النار، عُقد مؤتمر للقمة العربية في الجزائر، أرسل الملك حسين رسالة إلى أعضائه في 26/11/1973، أكد فيها على أن من “حق أهل الضفة الغربية أن يختاروا لأنفسهم المستقبل الذي يريدون”، “بعد أن يقوم الأردن بواجبه في تحرير الأرض المحتلة”، مشيرًا إلى أنه في حين “أننا لا ندّعي لأنفسنا التكلم باسم الفلسطينيين جميعًا، فإننا لا نسلم لغيرنا بمثل هذا الادعاء”. وسجّل الوفد الأردني، برئاسة بهجت التلهوني، تحفّظه على وصف منظمة التحرير بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وهو ما ينسجم مع موافقة أردنية مشروطة على مشاركة المنظمة في مؤتمر جنيف للسلام في مرحلة لاحقة، بناءً على قرار يتّخذه المؤتمر، لأهمية “دور منظمة التحرير في استعادة الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني في ما يتعدّى مسؤوليات الأردن المباشرة” في استعادة الضفة الغربية، أي أن الموقف الأردني الرسمي تمسّك بدوره في المفاوضات، باعتبار الأردن المسؤول عن استعادة الضفة الغربية التي كانت جزءًا من أراضيه قبل حرب حزيران 1967، وحصر حق المنظمة في التفاوض على الحقوق الفلسطينية الأخرى التي نجمت عن النكبة الفلسطينية عام 1948. لذلك، حاول الأردن أن تشمله اتفاقات فصل القوات التي تمّت على الجبهتين، المصرية والسورية، ورفض الإسرائيليون بداية الانسحاب من المناطق الحدودية معه، واقترحوا أن يتسلم الأردن مناطق داخل الضفة الغربية، لكن سرعان ما تراجعوا عن ذلك، نظرًا إلى أن الأردن لم يكن دولةً محاربةً ليتم فصل للقوات معه، على اعتبار أن المشاركة الأردنية في الحرب اقتصرت على إرسال فرقة أردنية إلى الجبهة السورية، ولم تُفتح جبهة من الحدود الأردنية ذاتها. أما بعد قرار مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فقد اعتبر وزير الخارجية الأميركي في حينه، هنري كيسنجر، أن الضفة الغربية، وفق هذا القرار، لم يعد ينطبق عليها قرار مجلس الأمن رقم 242، وأن الأردن لم يعد له صلة بها، واعتبرها منطقة متنازعًا عليها.

لم يتحفّظ الأردن على قرارات قمة الرباط، كما فعل في قمة الجزائر، وسار مع الإجماع العربي بالاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني. لم يعترض الأردن على القرار الذي انعكس تدريجيًا على ترتيب أوضاعه الداخلية، وعلى تركيبة الإدارة الحكومية فيه، مع استمرار علاقته القانونية والإدارية بالضفة الغربية، كما استمر في تطوير علاقاته السياسية بأنصاره فيها. وبقي التعامل مع المنظمة ضمن أضيق الحدود، وينطلق من الهواجس الأمنية والشكوك المتبادلة.

بداية مرحلة جديدة

أدّت وحدة الموقف العربي في مواجهة اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، والاتفاق على دعم صمود الفلسطينيين في الأرض المحتلة من خلال لجنة أردنية – فلسطينية مشتركة مقرّها في عمّان، إلى بداية تغير في العلاقات الأردنية – الفلسطينية، وجاءت زيارة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عرفات، الأولى إلى الأردن بعد حوادث عام 1970، حين اجتمع مع الملك حسين في قاعدة المفرق الجوية، بالقرب من الحدود مع سورية في نهاية أغسطس/ آب 1979. على هامش هذا اللقاء، تساءل عدنان أبو عودة، في حوار له مع الملك حسين، عمّا إذا كان الوقت قد حان لتجاوز العلاقة مع المنظمة المنظور الأمني إلى المنظور السياسي، فأجاب الملك في حينه: نعم يجب أن نتعامل معها “كفاعل سياسي”. وهو سؤال تكرّر مرارًا على امتداد صفحات الكتاب، واختلفت أجوبته مع تطور العلاقات أو تراجعها بين الطرفين، واختلاف الظرف السياسي وهواجس الهجرة إلى الضفة الشرقية، وتأثير تحالف المنظمة أو الأردن مع سورية، وتباين الموقف داخل فصائل المنظمة.

لافت للنظر رد الملك حسين على إيجازٍ قدّمه مدير المخابرات أحمد عبيدات (21/1/1982)، عن تصرفات وفد المنظمة خلال إقامته في عمّان لحضور اجتماعات اللجنة الأردنية – الفلسطينية المشتركة، حيث اعتبرها أساليب ملتوية تخالف ما اتُفق عليه، مثل استئجار منازل في الأردن لتدريب الشباب القادمين من الضفة الغربية بدلًا من نقلهم إلى سورية، وتخزين السلاح لنقله إلى الأرض المحتلة، والقيام باستثمارات مالية، وغيرها. لم يعترض الملك على تلك التصرفات، وإنما طلب تنظيمها بأن يتم “التدريب من خلال جيش التحرير الفلسطيني في الأردن، وأن يتم التنظيم السياسي من خلال هاني الحسن”، مطالبًا بـ “إنشاء جهاز استخباري فلسطيني ينشط في الأرض المحتلة ويتم تدريبه في عمّان”. تؤكد هذه الحادثة أن عودة أجواء الثقة والتعاون، بعيدًا عن الهواجس الأمنية، لم تكن أمرًا سهلًا، وما تزال تحيط به الشكوك من قياداتٍ أردنية وفلسطينية متنفذة. ويعزّز ذلك النقاش الذي دار حول استيعاب المقاتلين الفلسطينيين الخارجين من بيروت عام 1982، واقتراح ضمهم إلى جيش التحرير الفلسطيني المرابط في الأردن، حيث رفض ذلك رئيس الأركان، لأن ذلك سيؤدّي إلى “إفساد جيش التحرير”، بضم عناصر غير منضبطة إليه، كما كان ثمّة اشتراطات أمنية وُضعت لاختيار من سيعود إلى الأردن، إلا أن تلك الإجراءات سرعان ما تراجعت أمام تطور العلاقات الفلسطينية – الأردنية، حيث سُمح تدريجيًا بعودة آلاف الكوادر والمقاتلين الفلسطينيين إلى الأردن، كما شُكّلت قوات الكرامة من المقاتلين العائدين، وفُتحت مكاتب فلسطينية عدة في العاصمة الأردنية، بما فيها مكتب لياسر عرفات في حي النزهة، لتسيير أعمال حركة فتح والمجلس الوطني وأجهزة منظمة التحرير، قبل أن يتم إغلاق معظمها لاحقًا بعد انهيار المباحثات الفلسطينية – الأردنية.

حاول عدنان أبو عودة أن يستثمر الأجواء الإيجابية التي طرأت على العلاقات، فنراه يصارح الملك، بحضور رئيس الديوان أحمد اللوزي، في 5/8/1982، بحاجة البلد إلى “أُطر وأفكار سياسية واجتماعية تنظّم الناس جميعًا، سواءً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو التنمية الاجتماعية”، معتبرًا أن الأوان قد حان “كي نُشعر الناس أنهم جزء من البلد”، مقترحًا، بمناسبة صدور نتائج الثانوية العامة، “قبول الفلسطينيين في الجيش والأمن العام”، فيوجّه الملك كلامه إلى رئيس ديوانه قائلًا: “لِمَ لا؟”. كما يأمر بقبول عودة “زوجة جورج حبش لتعيش في الأردن”.

ما يمكن استخلاصه هنا لا يتعدّى القول إن سؤال العلاقة الفلسطينية – الأردنية، إضافة إلى كونه، سابقًا، سؤالًا عن العلاقة ما بين الضفتين الغربية والشرقية، فإنه ما يزال سؤالًا داخليًا، يتفاعل ضمن الدولة الأردنية والمجتمع الأردني، وهو سؤالٌ ما تزال النخب بمواقعها وأصولها المختلفة مترددة ومتوجسة من الوقوف أمامه والإجابة عنه.

حوار الكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية

خلال حصار بيروت عام 1982، بدأ البحث عن مكانٍ تخرج إليه القيادة الفلسطينية وتقيم فيه، وكانت عمّان ضمن الخيارات التي تم التفكير فيها، وبدأت فكرة العلاقات المميزة بين الأردن ومنظمة التحرير بالتبلور التدريجي، في محاولة للوصول إلى صيغة لتنظيم هذه العلاقة. وفي زيارة ياسر عرفات إلى عمّان، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 1982، تقرّر تشكيل لجنة مشتركة مهمتها بلورة أفكار العلاقة الفلسطينية – الأردنية المستقبلية ومبادئها، وعقدت هذه اللجنة جلستين، صباحية ومسائية، في الأول من كانون الأول، ثم عادت للانعقاد بعد أسبوع، وتوالت اجتماعاتها، وانضم إليها ياسر عرفات ورئيس الوزراء الأردني مضر بدران في 13 ديسمبر/ كانون الأول، في محاولة لوضع أجوبة فلسطينية سيحملها الملك حسين إلى الرئيس الأميركي رونالد ريغان. يلاحظ أبو عودة حذر عرفات في تلك المرحلة، فهو يريد أن “ينتظر ما سيحمله الملك حسين بعد عودته من واشنطن”، ملمّحًا إلى موقف إيجابي من مشروع ريغان، من خلال مرونته في مشروع الكونفدرالية. وفي حينه، ردّت الولايات المتحدة بأنها لن تدخل في حوار مباشر مع المنظمة، إلا بعد قبولها قراري مجلس الأمن 242 و338، واعترافها بحق إسرائيل في الوجود، كما أنها لا ترى أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والمنظمة أمرًا واقعيًا، لكنها ستدعم مشاركة فلسطينيين توافق عليهم المنظمة، من غير أن يكونوا أعضاء فيها، ضمن الوفدين المصري والأردني في المفاوضات.

تكرّرت جولات الحوار الأردني – الفلسطيني، وسجّل أبو عودة وقائع الجلسات في محاضر رسمية، ففي بداية عام 1983، عُقدت جولة جديدة، وكان من الواضح أن الطرف الفلسطيني يسعى إلى كسب الوقت، ويريد أن يمرر عقد المجلس الوطني قبل اتخاذ أي موقف بالمضي في عملية السلام، وأن الحوار يتخذ طابعًا استكشافيًا من كلا الطرفين عن موقف الطرف الآخر، لكن اللافت وجود ذلك الوهم بأنه إذا ما أُزيلت عقبة مشاركة منظمة التحرير في المفاوضات سيصير الباب مفتوحًا أمام الانسحاب الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية ترتبط باتحاد كونفدرالي مع الأردن. لم ألحظ في قراءتي المتكرّرة لمحاضر هذه الاجتماعات حديثًا عما إذا كانت إسرائيل مستعدّة فعلًا لهذا الانسحاب، واقتصر الحوار على تفاصيل مثل: هل سيكون هناك علم واحد أم علمان أم ثلاثة؟ وهل سيكون هناك جيش لكل قطر، مجلس رئاسة للكونفدرالية أو رئيس لكل قطر؟ وما هي صيغة البرلمان المقترح، والتمثيل الخارجي؟ ولم تسفر هذه الجولة من المباحثات عن الوصول إلى اتفاق.

الجولة الثالثة من الحوارات كانت ما بين صيف عام 1984، وفبراير/ شباط 1986، حيث تم اخيرا في فبراير/ شباط 1985 توقيع اتفاق عمّان بين الطرفين، وتتردّد في صفحات الكتاب قصص مثيرة عن الوصول إلى اتفاق وكتابة مسوداته والتوقيع عليها والعودة عنها، فبعد عام من توقيع الاتفاق أُعلن انهياره. وتعدّدت أسباب انهيار الاتفاق، كما تعدّدت أسباب الوصول إليه، فكان من الأسباب الرئيسة في الوصول إليه شعور الطرفين بأنه قد يشكل صيغة للخروج من انسداد أفق التسوية وتحريك عمليتها، كذلك حاجة منظمة التحرير إلى الوجود على الساحة الأردنية، بديلًا من وجودها في سورية ولبنان، وقد كفل لها الاتفاق مساحةً واسعةً من حرية الحركة فيها، ووجود قياداتها وكوادرها في عمّان، وهي إجراءاتٌ نمت وتصاعدت مع نمو العلاقة بين الطرفين، وخفتت بعد تدهورها. أما أسباب الفشل فقد تراوحت ما بين الموقف الأميركي المنحاز إلى إسرائيل، وعدم قدرة منظمة التحرير على تقديم التنازلات المطلوبة منها، على الرغم مما قدمته خلال تلك الفترة من إدانة الإرهاب، ووقف العمليات الخارجية. إضافة إلى الضغوط التي تعرض لها عرفات من الاتحاد السوفياتي والفصائل الفلسطينية، وحتى من داخل حركة فتح، وإيهام بعض الدول العربية المنظمة بقدرتها على الحصول على اعتراف أميركي مباشر، وهو الدور الذي قام به المغرب، إضافة إلى استمرار نوع من الشك وعدم الثقة بين الطرفين. انتهت هذه المرحلة بإعلان فشل الاتفاق الذي سبق توقيعه بين الطرفين، بعد أن عجزت المنظمة عن تلبية الشرط الأميركي بقبول قرار 242، تمهيدًا لتوجيه دعوة إليها للمشاركة في مؤتمر للسلام، ضمن وفد أردني – فلسطيني مشترك، وجاء إعلان ذلك في خطاب للملك حسين، صاغ بنوده الرئيسة وعباراته عدنان أبو عودة.

ما بين عامي 1983 و1986، شهدت العلاقات الأردنية – الفلسطينية فترة ذهبية لم تكتمل، ما يدفعنا إلى التساؤل عمّا كانت ستكون الحالة الفلسطينية لو اختفت تلك السحابة السوداء من سماء العلاقة بين النظام الأردني والمقاومة الفلسطينية، ومدى تأثيرها في الحالة النضالية داخل الأرض المحتلة، بدلًا من حالة الصراع والتجاذب التي سادت.

نحو تحالفات جديدة

في بداية الثمانينيات، كان الأردن يرى أن تخلص المنظمة من الهيمنة السورية سيساعد في إنجاح الاتفاق الأردني – الفلسطيني. وساد العلاقات الأردنية – السورية جوٌّ من التوتر، واتهمت سورية الأردن بدعم جماعة الإخوان المسلمين، وحشدت القوات على الحدود، وسط تهديد الرئيس السوري، حافظ الأسد، بإرسال فرقتين سوريتين إلى الأردن، بذريعة الحلول محل قوات أردنية، قيل إن الأردن ينوي إرسالها إلى الجبهة العراقية مع إيران. لكن الأمور بدأت في التغير مع بوادر انهيار الاتفاق بين الأردن والمنظمة، وتوجيه الملك حسين رسالة اعتذارية إلى سورية بشأن العلاقة مع الإخوان المسلمين السوريين، وبتغير المناخ السياسي الذي وصفه أبو عودة بعقلية “الخندقة”، قاصدًا بذلك رفض بعض السياسيين في الأردن التفكير في خيارات وبدائل مطروحة على المستوى السياسي، في حال فشلت المباحثات مع منظمة التحرير.

تغيرت الحكومة الأردنية، وبدأ التفكير في التوجّه نحو سورية، بدلًا من الروابط مع المنظمة، وثمّة حديث مستفاض عن لقاء مع الرئيس الأسد طُرحت فيه بدائل لقيادة المنظمة. عادت الأمور إلى بداياتها؛ صراع على مقعد في قطار التسوية، أو على أوراق قوة تفاوضية لهذا الطرف أو ذاك، وعاد الأردن ليستكشف خياراتٍ جديدة، سواءً عبر سورية أم الولايات المتحدة أم بترقب نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وتعزيز اتصالاته بأنصاره في الضفة الغربية. وحاولت المنظمة بدورها أن تشق طريقها عبر الرياض والرباط والقاهرة نحو الولايات المتحدة لضمان مشاركتها في العملية السلمية، إلى أن قلبت الانتفاضة الفلسطينية الحسابات كلها، وقرّر الأردن فك ارتباطه القانوني والإداري مع الضفة الغربية. يومها ارتاحت منظمة التحرير أن منافسًا لها على التمثيل قد غاب عن المسرح، وبدأت مرحلة جديدة تُوجت بمشاركة فلسطينية من شخصيات الضفة الغربية وقطاع غزة، توافق عليهم منظمة التحرير بمظلة أردنية، تمامًا كما هي الشروط الأولى في بداية الاتفاق الأردني – الفلسطيني. وهي مرحلةٌ سرعان ما انتهت بعد نجاح قناة أوسلو السرّية في تأسيس مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية مباشرة. ومن يدقّق في بنود اتفاق أوسلو لقيام حكم ذاتي محدود، يجدها تكاد تكون مطابقة لما ورد في اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل ومبادرة ريغان. لكن يبدو أن الجميع كان يراهن على عامل الزمن، وعلى سياسة العصا والجزرة، فكم هو الفارق كبير بين تلك التفاصيل التي كانت تناقش في محاضر الحوار الأردني – الفلسطيني وما وصلنا إليه، وكم يبدو الجهل فاضحًا بالمشروع الصهيوني منذ وقعنا في وهم التسوية، فانزلقنا تدريجيًا لقبول الرواية الصهيونية.

المصدر: العربي الجديد